Zach Blas, Fag Face Mask – October 20, 2012, Los Angeles, CA, from Facial Weaponization Suite, 2012.

Zach Blas, Fag Face Mask – October 20, 2012, Los Angeles, CA, from Facial Weaponization Suite, 2012.

Che significato può avere l’anonimato in un presente in cui lo spazio pubblico e privato, fisico e digitale è dominato dall’iper-visibilità? Se, parafrasando Mark Zuckerberg, la privacy garantisce la libertà di essere sé stessi, l’anonimato allora consente differenza e metamorfosi, ma fino a che punto?

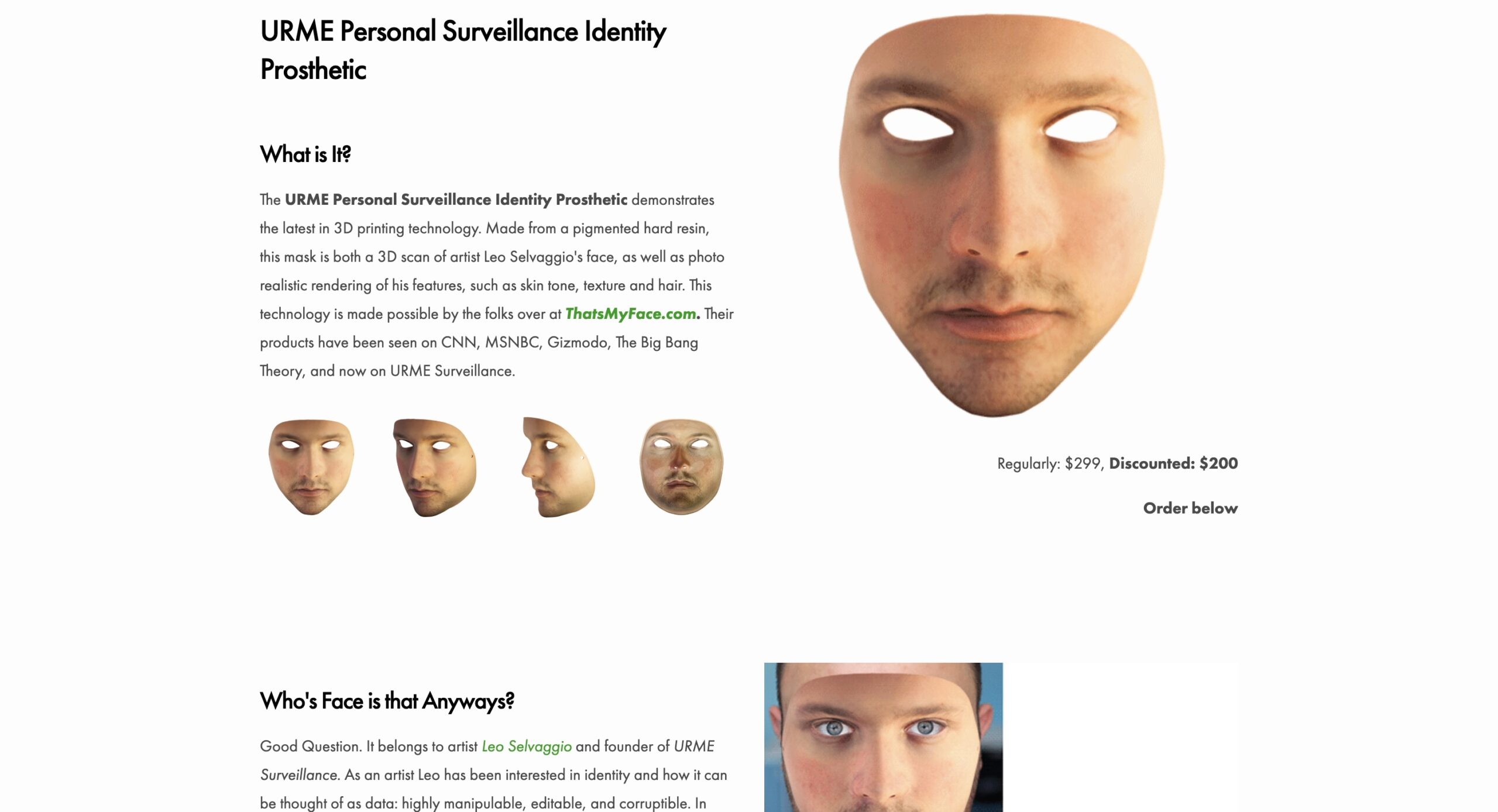

Screenshot dal sito URME Surveillance.

Screenshot dal sito URME Surveillance.

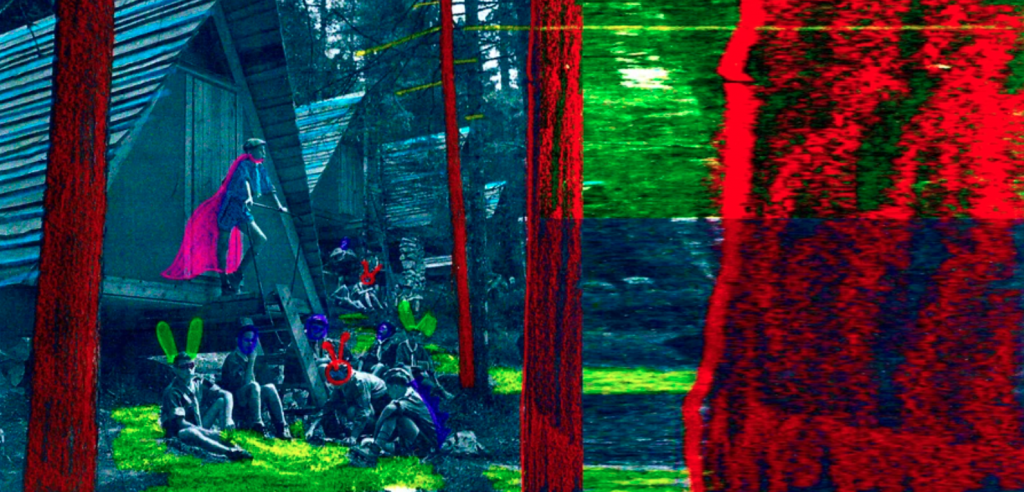

Dazzle Club

Quante persone hanno desiderato almeno una volta l’esistenza di un mantello dell’invisibilità? Di potersi aggirare per luoghi conosciuti senza essere riconosciuti? In questo mondo visuale, lo sguardo è l’atto predominante e scandisce la quotidianità. Tutti guardiamo e siamo visti, ma ci sono sguardi più importanti di altri, che vedono di più, sguardi che controllano e ordinano le nostre vite. Negli ultimi quindici anni diversi artisti hanno sfidato lo sguardo pervasivo delle telecamere di sorveglianza e gli algoritmi per l’identificazione e il riconoscimento facciale. Un vero e proprio mantello dell’invisibilità forse è ancora un obiettivo lontano, ma nel frattempo sono stati creati dispositivi e tecniche di contrasto che sembrano far parte di un più ampio tentativo collettivo di democratizzazione dell’invisibilità, per dare la possibilità a qualunque cittadino lo desideri di non farsi guardare e riconoscere.

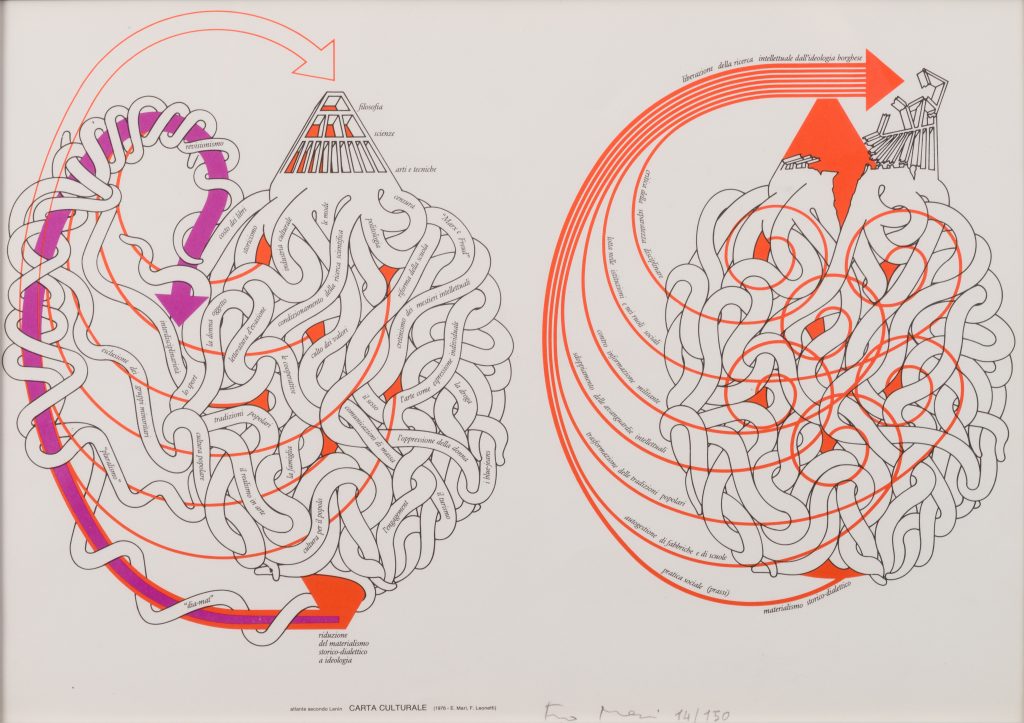

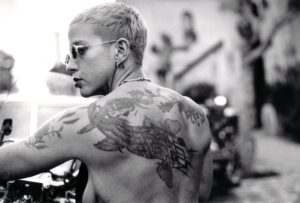

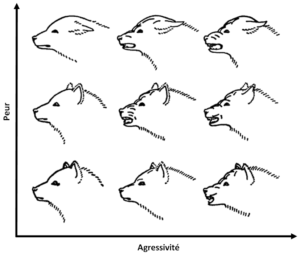

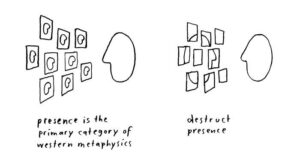

Mettersi negli occhi di chi guarda e ingannare il suo pensiero: si potrebbe riassumere così il principio alla base di “Computer Vision” o “CV Dazzle”,11https://adam.harvey.studio/cvdazzle/

un metodo o protocollo per camuffare il volto agli occhi delle tecnologie di identificazione e riconoscimento facciale, sviluppato da Adam Harvey tra il 2010 e il 2013. Il nome deriva dalle tecniche Dazzle messe a punto durante la Prima guerra mondiale per proteggere le navi da guerra dagli attacchi sottomarini. Così come la pittura di guerra da cui prende il nome, consiste nella modifica del viso per mezzo di trucco o acconciature, che, alterando il contrasto e le relazioni spaziali tra i tratti somatici principali, inganna i sistemi automatici di identificazione e riconoscimento facciale. Paradossalmente, i pattern dai colori vistosi previsti dal protocollo hanno l’effetto di attirare l’attenzione dell’occhio umano, mentre evitano quella dell’occhio artificiale.

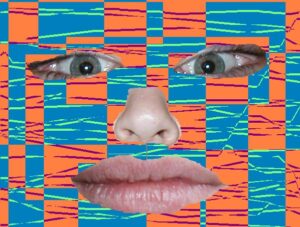

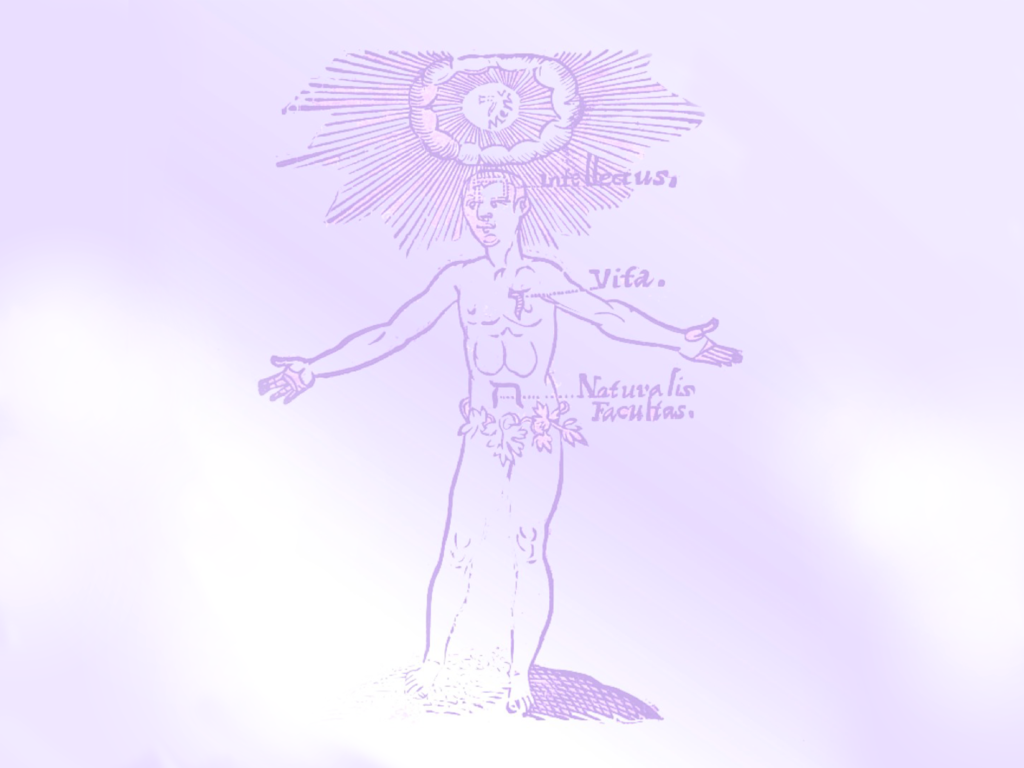

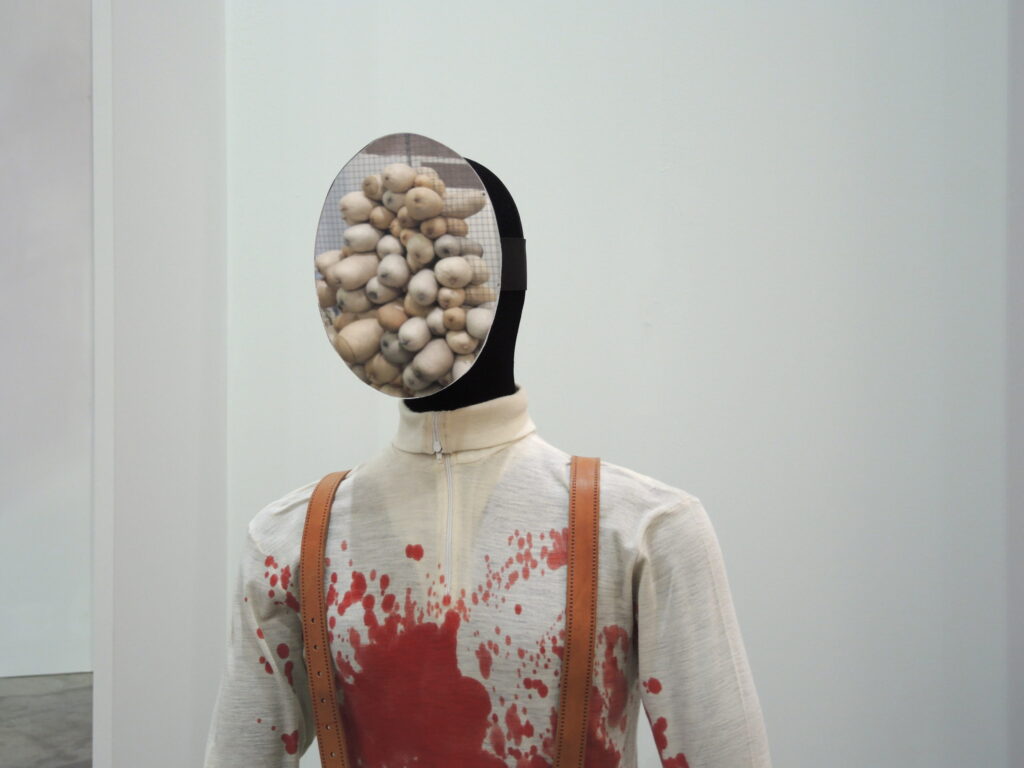

Zach Blas, Fag Face Mask – October 20, 2012, Los Angeles, CA, from Facial Weaponization Suite, 2012, painted, vacuum-formed recycled polyethylene terephthalate. Courtesy of the artist.

Zach Blas, Fag Face Mask – October 20, 2012, Los Angeles, CA, from Facial Weaponization Suite, 2012, painted, vacuum-formed recycled polyethylene terephthalate. Courtesy of the artist.

Se CV Dazzle si concentra sulla figura principale oggetto dell’attenzione delle tecnologie di individuazione e riconoscimento facciale, “HyperFace”,22https://adam.harvey.studio/hyperface/

sviluppato in collaborazione con Hyphen Labs tra il 2013 e il 2017, interviene invece sul contesto circostante. Questa stampa tessile propone dei volti falsi che confondono gli algoritmi di visione computerizzata, essendo più facilmente individuabili di un volto umano. Nel 2019, un gruppo di artiste londinesi ha anche fondato il Dazzle Club, partendo dalla ricerca di Harvey per discutere di temi quali la visibilità nello spazio pubblico. Considerando però che entrambi i progetti sono stati concepiti a partire dall’algoritmo Viola Jones, obsoleto e non più utilizzato già dal 2016, e che si basano su un approccio vistoso alla mimetizzazione, la loro efficacia è ormai superata, nonostante l’originalità e la facilità di riproduzione. In più, sollevano anche una riflessione: quali sguardi stiamo cercando di evitare?

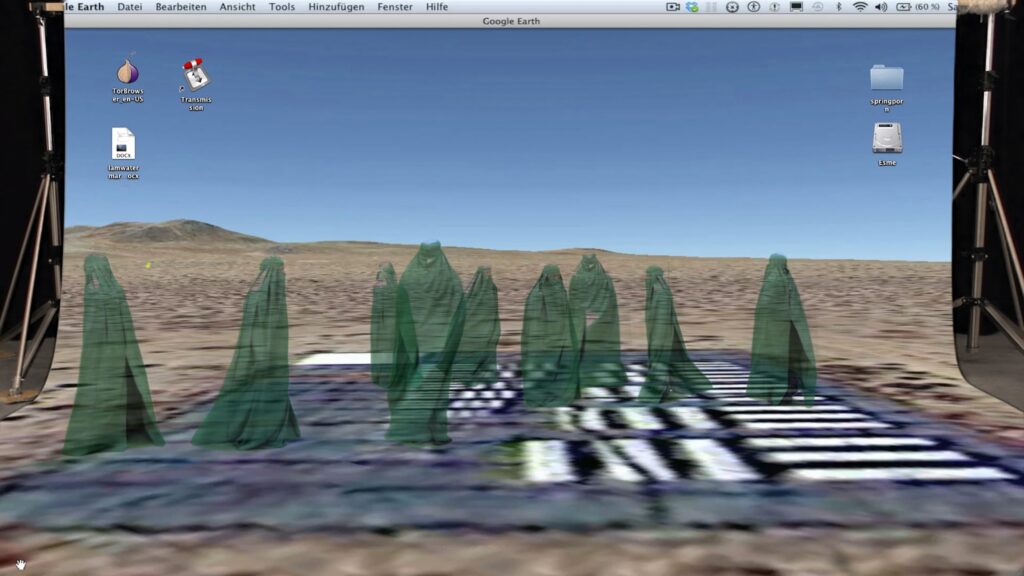

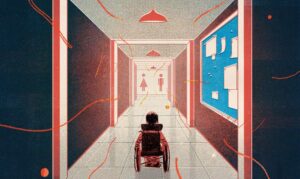

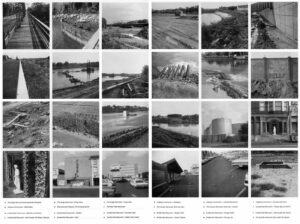

L’occhio algoritmico non è il solo al quale Leo Selvaggio tenta di sfuggire con URME (pronunciato “you are me”, 2014),33https://leoselvaggio.com/urmesurveillance

prestando altruisticamente il suo stesso volto allo sviluppo di una maschera prostetica. Il progetto si concentra sull’aspetto sociale della sorveglianza e, contrariamente a CV Dazzle e altre soluzioni “vistose”, punta a nascondersi tra la folla: essere irriconoscibile dalle macchine e dagli altri cittadini. Proponendo in maniera provocatoria il volto di un uomo bianco, “il più invisibile alle telecamere”,44https://hyperallergic.com/127797/masks-for-the-surveillance-state/

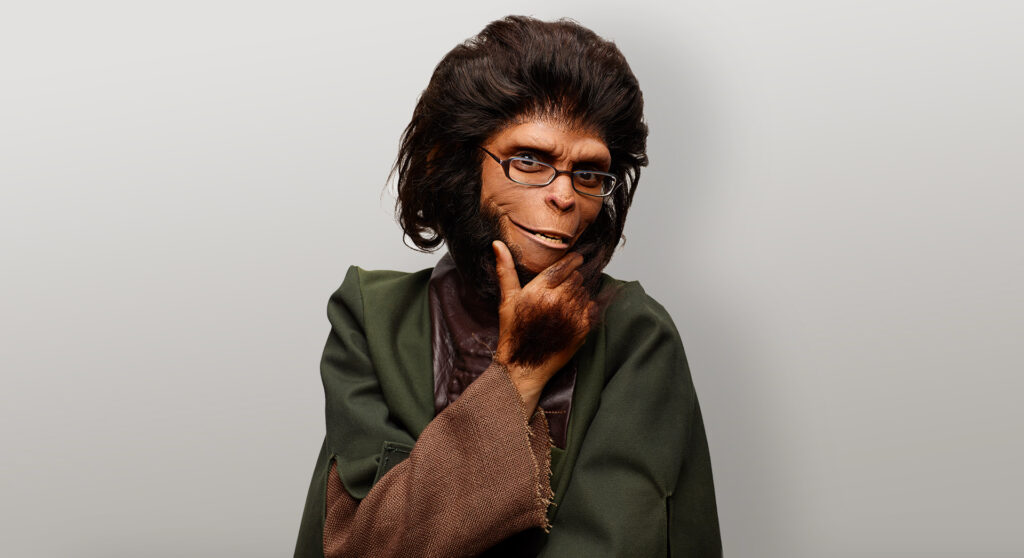

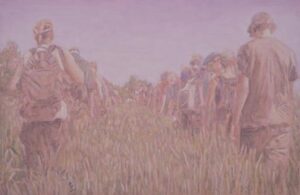

il lavoro mette in luce la questione dei bias razzisti di cui queste macchine sono pregne fin dalle fasi di programmazione. In un atto di duplice denuncia delle tecnologie biometriche di riconoscimento facciale e delle disuguaglianze che queste stesse tecnologie propagano, Zach Blas si è focalizzato proprio sull’aspetto di unione collettiva nella creazione di “Facial Weaponization Suite” (2012-2014).55https://zachblas.info/works/facial-weaponization-suite/

Durante degli appositi laboratori, i parametri facciali di tutti i partecipanti vengono combinati in un’unica maschera collettiva e amorfa, impossibile da riconoscere come volto umano.

La Fag Face Mask, per esempio, è generata a partire dai dati dei volti di uomini queer, in risposta a degli studi scientifici che evidenziano la possibilità di dedurre l’orientamento sessuale di una persona attraverso tecniche rapide di riconoscimento facciale. Un’altra maschera esplora il concetto di blackness da tre punti di vista: 1) la difficoltà delle tecnologie biometriche di riconoscere la pelle scura; 2) la preferenza del nero nelle estetiche militanti; 3) il nero come elemento che, a livello informazionale, offusca. L’identità individuale così si annulla, traendo ispirazione dall’utilizzo delle maschere da parte dei movimenti sociali come strumento opacizzante, contro una rappresentazione politica nelle sue forme dominanti, forzate e discriminatorie. Questi progetti favoriscono la possibilità di scegliere selettivamente come salvaguardare la propria identità e da chi non essere riconosciuti, se solo da un algoritmo o da un’intera folla per strada. Adam Harvey crea soluzioni che implicano una solidarietà tra i cittadini, uniti contro una condizione forzata di visibilità, allo stesso tempo reclamandola dando esattamente nell’occhio mentre si mimetizzano, mentre Leo Selvaggio propone un livello aggiuntivo, non solo proteggendo il proprio volto, ma offrendone uno “sacrificale”, un volto unico dietro cui nasconderci tutti.

Zach Blas, Procession of Biometric Sorrows – June 5, 2014, Mexico City, Mexico, from Facial Weaponization Suite, 2014, public action. Courtesy of the artist.

Zach Blas, Procession of Biometric Sorrows – June 5, 2014, Mexico City, Mexico, from Facial Weaponization Suite, 2014, public action. Courtesy of the artist.

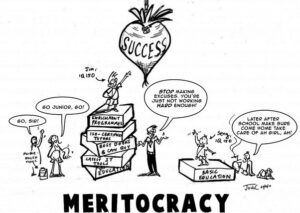

Glass Life

Riappropriarsi del diritto a farsi vedere ma anche del diritto a nascondersi, di essere uno tra tanti, di essere nessuno e tutti quanti allo stesso tempo. Questi dispositivi, quando non funzionano direttamente, servono come operazioni e atti di rivendicazione dal valore politico molto potente. A partire dalla diffusione della società di massa e quindi dell’utilizzo della fotografia, si è sviluppato un concetto quasi paradossale, ovvero quello di privacy: diversamente dall’interpretazione odierna del termine, il diritto alla privacy inteso nel suo primo senso giuridico è stato formulato proprio per proteggere i cittadini più in vista dalla circolazione non consenziente di materiale personale tra un pubblico vasto e generico che ne pretendeva la diffusione. Secondo una visione classista e borghese, la privacy rappresentava la via di fuga dell’individualità dalla condizione di anonimato della massa.66Daniel de Zeeuw, Immunity from the Image: the right to privacy as an antidote to anonymous modernity, «ephemera journal», 2017.

Secondo Shoshana Zuboff (Il capitalismo della sorveglianza) la privacy ha sostituito la giustizia come santuario della società contemporanea. Questo perché l’attuale sistema sociale ha potuto svilupparsi e fiorire grazie a una serie di condizioni radicate sui principi di espropriazione, dominio e controllo. Non solo informazioni personali, ma soprattutto comportamenti e abitudini di ogni singolo cittadino rappresentano il fulcro delle operazioni di questo sistema, tanto pervasivo quanto inarrestabile. Con una velocità incontenibile, il capitalismo della sorveglianza si è insinuato tra le pieghe del sistema democratico, istituzionalizzando i propri metodi prima di poter essere regolamentato in maniera adeguata. Oltre all’iper-visibilità, il capitalismo della sorveglianza promuove anche quella che possiamo chiamare iper-identità. Spinti alla condivisione di ogni aspetto della nostra esistenza, l’obiettivo è poter gestire tutto meglio. Con la scusa di monitorare le nostre abitudini quotidiane per trarne – perché no? – dei benefici, ci prestiamo a essere monitorati a nostra volta in tutti i nostri comportamenti, anche quelli inconsapevoli. I prodotti e i servizi che ci vengono offerti non propongono uno scambio equo tra produttore e consumatore. Al contrario, altro non sono che esche per attirarci nel flusso di operazioni estrattive, in cui le nostre esperienze vengono raschiate e consumate fino all’osso per derivarne surplus comportamentale, ovvero dati quantificabili e vendibili, e quindi generando risorse e profitti nelle mani di chi ha generato quegli stessi servizi.

In Identità senza la persona, Giorgio Agamben si interroga su quale tipo di identità possa risultare da una somma di dati meramente biologici.77Giorgio Agamben, Nudità, Nottetempo, Milano, 2009.

Questa è una conseguenza ormai solidificata dell’era dell’informazione e dell’attuale capitalismo della sorveglianza, in cui tutto ciò che esiste è ridotto a un insieme di dati. Se la rivoluzione industriale è stata possibile grazie allo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali della Terra, ormai compromesse e prosciugate, con un passaggio da manuale, questa forma di capitalismo di ultima generazione prospera a scapito della “natura umana”, minacciandone l’estinzione.88Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, Londra, 2019.

Da una prospettiva foucaultiana, l’assoggettamento di ciascun individuo a queste forme di controllo capillare è portato all’estremo fino a influire direttamente sulla coscienza del sé. Si passa dal controllo da parte di forze esterne sui comportamenti al loro effetto plasmante su questi ultimi attraverso una costrizione del pensiero e la sua riduzione a un semplicistico binarismo “giusto vs. sbagliato”. Foucault considera il sé come una formazione soggettiva storicamente radicata nella disciplina e nella punizione, che viene costantemente rigenerata secondo gli imperativi di questo processo di controllo universale. In altre parole, replichiamo le strutture di controllo sugli altri dentro noi stessi, condizionando anche il nostro senso identitario. È possibile ripararsi da questa logica? Tra i sei “comportamenti” della privacy delineati da Zuboff, figura anche l’anonimato.99Ibid.

I due concetti non sono equivalenti né tantomeno interscambiabili. La privacy nella società contemporanea si ottiene frapponendo una barriera tra la persona e il mondo sociale circostante, e l’anonimato è una delle modalità per ottenere questa separazione. Sia a livello tecnico, che a livello sociale, ma anche a questo punto a livello interiore della costruzione di un’identità libera da ogni forma di controllo, non essere identificati, tracciati, individuati ci permette anche di non essere condizionati, di essere liberi.

Il concetto di anonimato può essere rifratto in due interpretazioni. La prima implica una condizione tecnica di non-identificabilità e non-tracciabilità, la separazione per eccellenza tra una persona e ciò che si conosce di essa. Operazioni artistiche come quelle descritte in precedenza rientrano in questa tipologia. La seconda descrive invece una dimensione collettiva, pubblica e impersonale, proprio perché prevede una situazione in cui le persone sono visibili, ma rimangono sconosciute a vicenda. Questo tipo di anonimato, chiamato per l’appunto sociale, esiste da sempre, per esempio tra i passanti di una strada cittadina. Agli albori di Internet, ha traslato le sue caratteristiche online, per poi ridursi a pochi esempi ancora attivi oggi. I pochi spazi dove essere anonimi è ancora possibile rappresentano un’alternativa all’enfasi contemporanea per la privacy come l’antidoto migliore agli imperativi data-divoranti delle nuove forme di capitalismo delle piattaforme e della sorveglianza.1010“Collective Pleasures of Anonymity. From public restrooms to 4chan and Chatroulette”, in Anon Collective, The Book of Anonymity, Punctum Books, 2021.

Meme con Pepe the frog, pubblicato su 4chan.

Meme con Pepe the frog, pubblicato su 4chan.

«Accelerato, adolescente, aggregazione, alias, anarchia, anonimo, anti-, arbitrario, arco, asshole, attacco, audacia, autonomo, auto-»1111David Auerbach, Anonymity as Culture: Treatise, «Triple Canopy», 15, 2012. https://canopycanopycanopy.com/contents/anonymity_as_culture__treatise

Conspiracy Iceberg chart pubblicata su 4chan.

Conspiracy Iceberg chart pubblicata su 4chan.

L’esempio più calzante di anonimato come forma sociale online e delle sue contraddizioni è sicuramente 4chan. Creato nel 2003 da Christopher ‘moot’ Poole, si tratta di un image board in inglese dove gli utenti postano immagini e commenti attraverso varie bacheche, senza registrazione o login. Non esiste continuità tra i post a livello autoriale, dato che non esistono nomi utente. La maggior parte dei post è perciò scritta da Anonymous, oppure con un nome in codice chiamato tripcode, usato di rado e spesso addirittura schernito dagli altri utenti. I post hanno vita breve e svaniscono nel giro di poche ore o, nel caso delle bacheche più frequentate, addirittura pochi minuti. 4chan è come un flusso densissimo di pensieri dissonanti di un’unica grande mente, quella di Anonymous.

Questo tipo di anonimato, considerato radicale, sorpassa sia la logica “privativa” della privacy che la dimensione forzatamente pubblica promossa sulle piattaforme.1212“Collective Pleasures of Anonymity”.

Si creano come delle piccole bolle di dimensione pubblica ma anonima, quindi a suo modo privata, nelle pieghe della massa digitale, che minano la logica “faccializzante” della nuova economia delle piattaforme. 4chan si è affermato come una modalità di socialità e cultura anti- e impersonale, collettiva, effimera e adespota – in questo senso, senza nome e senza volto. È la punta di diamante della A-Culture teorizzata da David Auerbach,1313David Auerbach, cit.

le cui caratteristiche principali prevedono uno sviluppo del discorso interamente per iscritto, l’anonimato dei partecipanti e il carattere effimero delle interazioni. Nello spettro della lotta alla sorveglianza e al controllo, questa cultura anonima si situa all’estremo opposto rispetto all’idea borghese di privacy. Su 4chan, per esempio, tutti interagiscono con tutti a prescindere da qualsiasi informazione biografica sugli altri utenti: fatta eccezione per qualche rivelazione volontaria di identificazione di genere, età o provenienza – ammesso che sia veritiera – non posso essere sicur* di star rispondendo ai commenti di persone diverse o della stessa persona. Nel tempo, si è creato come un codice e un linguaggio proprio del sito, che rende i suoi utenti una massa ancora più indistinta e impersonale.

Non solo, la centralità dell’anonimato ha anche favorito lo sviluppo di pratiche e sottoculture, come per esempio il trolling, un continuo processo di schernimento assoluto e universale. Su 4chan nulla va preso sul serio, anche gli aspetti più intimi e delicati della vita. La totale assenza di un collegamento tra quello che viene pubblicato e la vita reale di chi scrive favorisce un senso di protezione e di libertà assoluta, che si traduce anche nella sperimentazione incontrollata di pensieri e creatività. Dal punto di vista del suo fondatore,1414https://www.theguardian.com/technology/2011/mar/13/christopher-poole-4chan-sxsw-keynote-speech

4chan incoraggia l’immaginazione, opinioni divergenti e la differenza. Su 4chan vale quasi tutto, è una sorta di universo parallelo il cui principio ordinatore è l’annullamento di ogni certezza. Dalla A-Culture su cui si regge, radicata nella creatività e nel carattere effimero delle interazioni, fino alla moltitudine che popola la piattaforma, composta da una sovrapproduzione di immagini, post e degli stessi utenti, tutto è sottoposto a un processo di rielaborazione continua e potenzialmente infinita. In un circolo vizioso, l’interfaccia e la cultura dell’anonimato insieme creano una condizione di imprevedibilità perenne.1515Lee Knuttila, User unknown: 4chan, anonymity and contingency, «First Monday», 2011.

L’imprevedibilità implica contraddizione e 4chan la replica in ogni suo elemento: una sottocultura con un linguaggio proprio e identificabile, ma anche chi si oppone a queste tendenze; una forza creativa incredibilmente potente, ma anche cinismo e odio gratuito; volatilità dei contenuti, il cui protagonista è però il meme, che fa della memorabilità la sua sopravvivenza. La contraddizione straborda infine anche a livello tecnico: per quanto il sito coltivi la cultura dell’anonimato, traccia comunque gli indirizzi IP degli utenti, i quali, pur essendo sconosciuti a vicenda, rimangono potenzialmente identificabili da parti terze. Tutto questo caos si riflette nell’esperienza ontologica e identitaria di chi frequenta 4chan. Su 4chan non si è, si fa. Alla base c’è un senso di pluralità unico e costante, si è parte di uno sciame chiamato Anonymous, in cui si è tutti indistinguibilmente anons.

Zone Temporaneamente Anonime

Ricapitolando, la ricerca dell’anonimato è una risposta forse addirittura fisiologica alle condizioni della società contemporanea che implicano un assoggettamento alle logiche dell’iper-visibilità del capitalismo della sorveglianza e dell’iper-identità del capitalismo delle piattaforme. CV Dazzle, HyperFace, URME e la Facial Weaponization Suite si oppongono in maniera esplicita alla prima di queste due logiche. Dall’altro lato, la A-culture e nello specifico 4chan rispondono al problema contemporaneo del sé, sfruttando l’anonimato come occasione per fuggire dall’imperativo identitario e come invito alla trasformazione continua. Entrambi sono però esempi di contro-dichiarazione, una forma di ritiro del consenso a essere sorvegliati.1616Shoshana Zuboff, cit.

Queste soluzioni sono efficaci nel breve periodo per contrastare diverse forme di sorveglianza, tuttavia non intaccano l’apparato di sorveglianza stesso, che rimane immutato e paradossalmente legittimo.

«La vita sotto vetro è intollerabile, ma lo è anche coprire i nostri volti con maschere e avvolgere i nostri corpi in tessuti resistenti al digitale per contrastare le onnipresenti macchine senza legge. Come ogni contro-dichiarazione, nascondere i rischi diventa un adattamento quando invece dovrebbe essere un punto di partenza per la rivolta. Queste condizioni sono inaccettabili. I tunnel sotto questo muro non sono sufficienti. Questo muro deve essere abbattuto».1717Ibid, t.d.a.

Nel caso dell’approccio tecnico all’anonimato, il rischio è sempre quello di rimanere un passo indietro rispetto agli avanzamenti tecnologici e alla pervasività capillare dei sistemi di sorveglianza. Che è il motivo per cui anche nella sua forma socio-culturale, l’anonimato rimane una condizione apparente e non garantita, confinato nei suoi limiti legali a mezzi e infrastrutture che negano in partenza la possibilità di essere assolutamente non tracciabili. Per non parlare delle derive antisociali che la A-Culture porta con sé. L’anonimato online è associato alla percezione di una mancanza di conseguenze per le proprie parole e azioni e quindi a un senso di protezione nel caso in cui ci si comporti in maniera violenta e aggressiva o si rivelino pensieri controversi. In più, esiste una correlazione tra alcuni tratti della personalità considerati “oscuri” con l’intenzione di utilizzare Internet in forma anonima. Per esempio, personalità machiavelliche sono state associate a una rappresentazione ingannevole di sé stessi, mentre il trolling è spesso associato a sadismo e psicopatia.1818Lewis Nitschinsk, Stephanie J. Tobin, Deanna Varley & Eric J. Vanman, Why Do People Sometimes Wear an Anonymous Mask? Motivations for Seeking Anonymity Online, «Personality and Social Psychology Bulletin», 0(0), 2023.

Eccoci di fronte a un’ennesima contraddizione. L’anonimato rappresenta sì una via di fuga da una realtà iper-visuale e iper-identitaria, ma, data la pervasività del sistema di sorveglianza in cui siamo immersi, non è ad oggi una soluzione sostenibile. Cambiando prospettiva, però, emerge il valore e il potenziale dell’anonimato, che può far parte di una pluralità di tattiche e strategie in opposizione al sistema dominante e che sommate diventano efficaci.1919Ben Grosser in conversazione con Geert Lovink, «Net Critique», 23 aprile 2020. https://networkcultures.org/geert/2020/04/23/ben-grosser-geert-lovink/#_ftn13

Esempio di un post con i toni tipici di 4chan.

Esempio di un post con i toni tipici di 4chan.

Come detto, l’anonimato è sia un mezzo per che un’alternativa alla privacy nella sua interpretazione di adeguamento alla logica delle piattaforme. Non solo, se identifichiamo la società attuale in un principio di controllo, il suo opposto è necessariamente il caos. È proprio nel caos che fioriscono le cosiddette Zone Temporaneamente Autonome, operazioni di «guerriglia che libera un’area (di tempo, di terra, di immaginazione) e poi si dissolve per riformarsi in un altro dove, prima che lo Stato la possa schiacciare».2020Hakim Bey, Zone Temporaneamente Autonome, ShaKe Edizioni, 2007 (1995), p. 15.

Forse, quindi, il ruolo e la forza dell’anonimato oggi risiede proprio in questo modo interstiziale di operare nel contesto di sorveglianza e controllo. Secondo Hakim Bey ambire a una vittoria universale equivale a dichiararsi dei perdenti.2121 Ibid.

Prendendo in prestito queste definizioni, affiora il valore di queste piccole vittorie, zone liberate di dimensioni contenute e spesso virtuali che, seppure temporanee, delineano nuove forme di autonomia e post-cittadinanza.2222“Collective Pleasures of Anonymity”. “Post” perché la concezione attuale di cittadinanza implica una visibilità a cui l’anonimato si oppone.

In altre parole, rendono la libertà possibile.

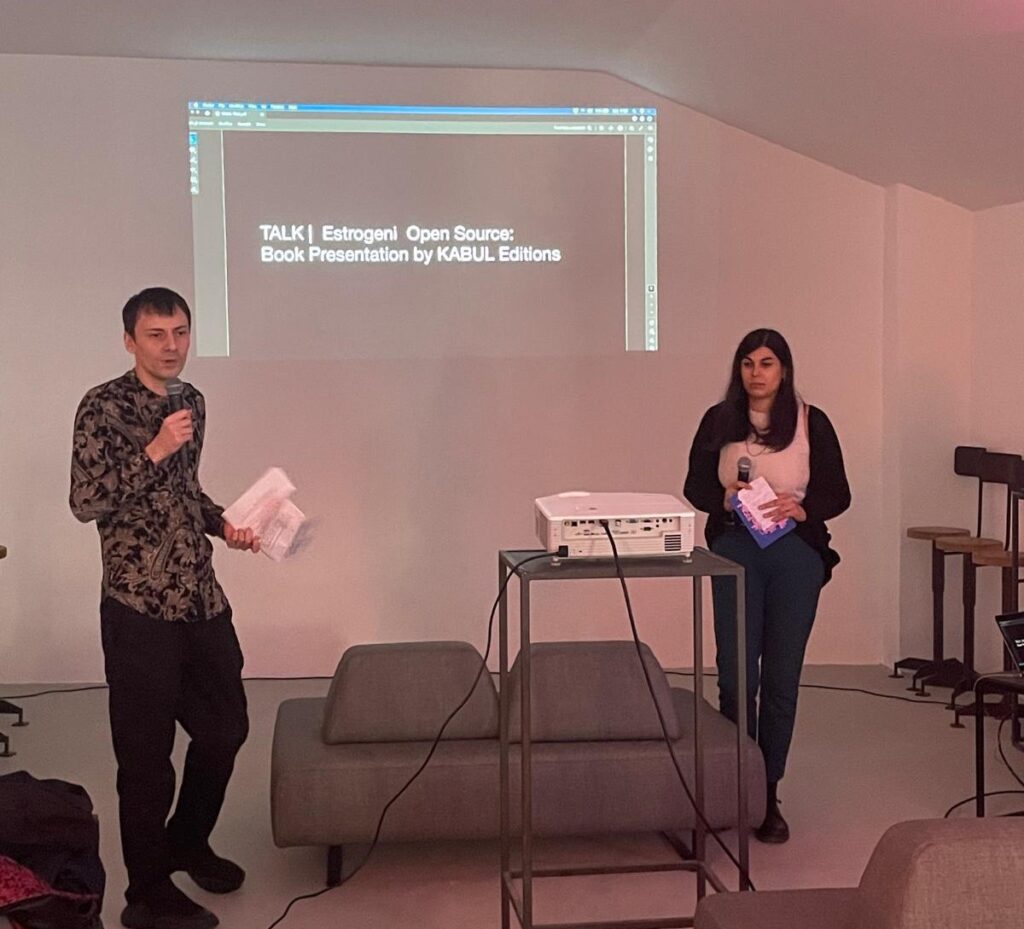

More on Magazine & Editions

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Sparire dentro un pixel

Pratiche di in-visibilità a partire da “How not to be seen: a fucking didactic educational.mov file”

Magazine , AUTOCOSCIENZA - Parte I

Composizione e autorialità nella Digital Music

Il processo di creazione artistica a opera delle Intelligenze Artificiali.

Editions

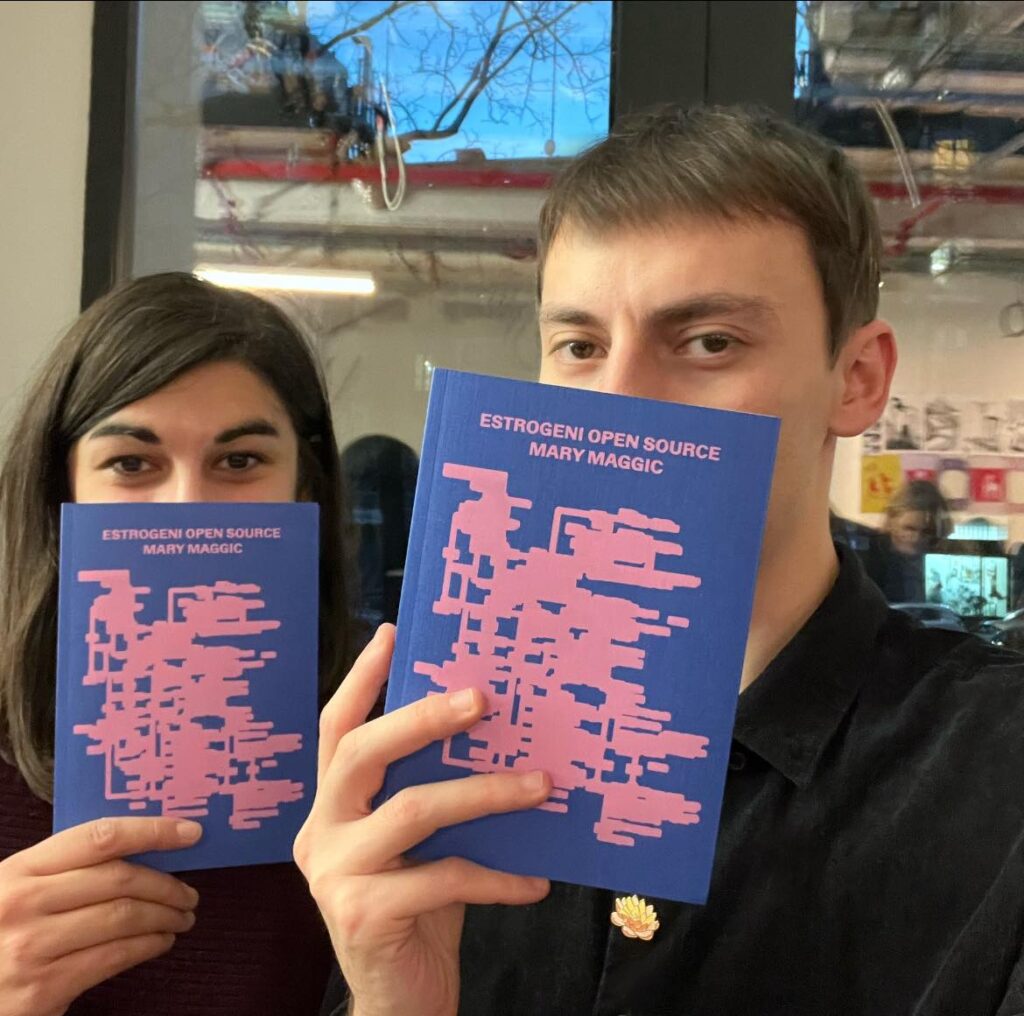

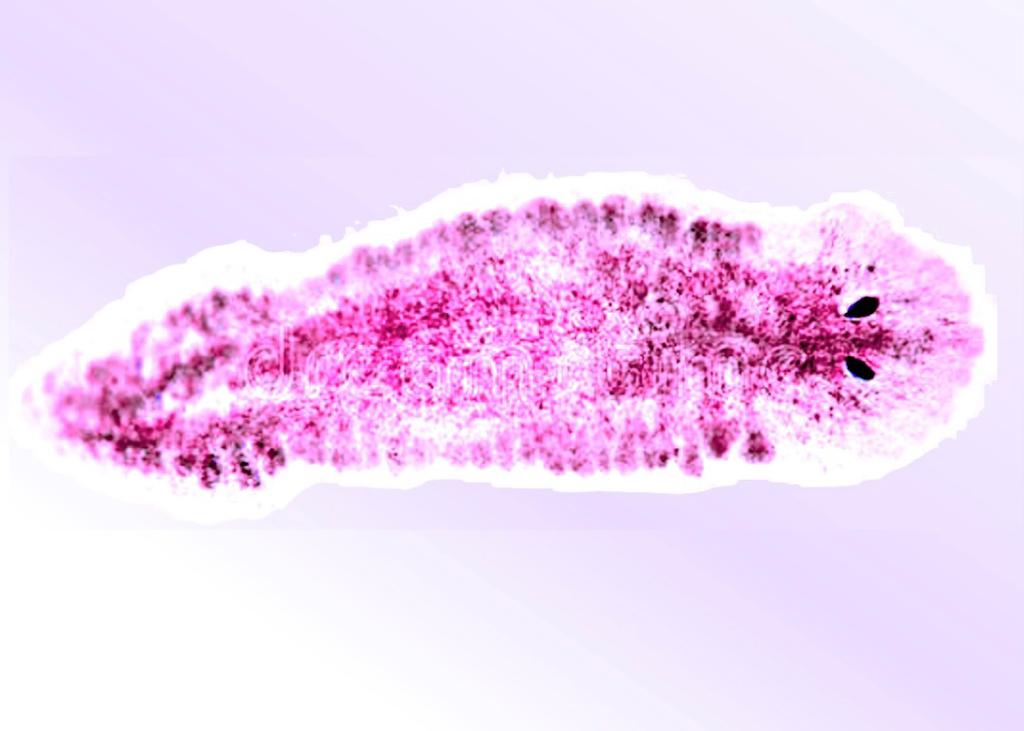

Estrogeni Open Source

Dalle biomolecole alla biopolitica… Il biopotere istituzionalizzato degli ormoni!

Editions

Hypernature. Tecnoetica e tecnoutopie dal presente

Dinosauri riportati in vita, nanorobot in grado di ripristinare interi ecosistemi, esseri umani geneticamente potenziati. Ma anche intelligenze artificiali ispirate alle piante, sofisticati sistemi...

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Imitazione di un Sogno

Esplorazioni filosofiche e sensoriali tra sogno e realtà.

Digital Library

Politiche dell’archivio – La traduzione nei film

Il terzo contenuto prodotto in occasione di Fansub Sessions, un progetto di CLOG in collaborazione con KABUL magazine, consistente nella traduzione collettiva e successiva diffusione di saggi di artisti e critici contemporanei. A ogni 'fansub' realizzato, corrisponderà un incontro presso CLOG in approfondimento ed espansione dei testi tradotti.

Projects

KABUL ft. Contemporary Cluster

Un'intervista alla redazione di KABUL sulla pubblicazione di "Hypernature. Tecnoetica e tecnoutopie dal presente".

Projects

Le forme pop della didascalia

L’uso della didascalia nel contesto museale e la descrizione dell’immagine nell'epoca della cultura visiva: una riflessione scaturita dal secondo appuntamento di Q-RATED (Quadriennale di Roma).

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Jael Arazi è una curatrice indipendente e professionista creativa interessata all’impatto della cultura e delle estetiche digitali sulla dimensione quotidiana e alle tensioni tra utopie e distopie contemporanee, attraverso la prospettiva di pratiche artistiche multidisciplinari. Laureata con un Master in Curating alla Goldsmiths University di Londra, dal 2022 cura In Lucid Dreams We Dance, un progetto di ricerca che interseca la sperimentazione sonora e le arti visive. Con il nome Mali Godiva Studio si occupa di design editoriale. Vive e lavora tra Londra e l’Italia.

Giorgio Agamben, Nudità, Nottetempo, Milano, 2009.

“Collective Pleasures of Anonymity. From public restrooms to 4chan and Chatroulette”, in Anon Collective, The Book of Anonymity, Punctum Books, Santa Barbara, 2021.

David Auerbach, Anonymity as Culture: Treatise, «Triple Canopy», 15, 2012. https://canopycanopycanopy.com/contents/anonymity_as_culture__treatise

Hakim Bey, Zone Temporaneamente Autonome, ShaKe Edizioni, Milano, 2007 (1995).

Lee Knuttila, “User unknown: 4chan, anonymity and contingency,” First Monday, volume 16(10) 2011.

Luther H. Martin, Huck Gutman, Patrick H. Hutton (ed.), Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, Tavistock Publications, Londra, 1988.

Lewis Nitschinsk, Stephanie J. Tobin, Deanna Varley, Eric J. Vanman, Why Do People Sometimes Wear an Anonymous Mask? Motivations for Seeking Anonymity Online, «Personality and Social Psychology Bulletin», 0(0), 2023.

Daniël de Zeeuw, Immunity from the image: The right to privacy as an antidote to anonymous modernity, «ephemera journal», volume 17(2), 259-281, 2017.

Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile Books, Londra, 2019.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.