Regina José Galindo, Detrás de la ventana, Festival Facyl (Salamanca, 2020). Copyright Cool Days Festival.

Regina José Galindo, Detrás de la ventana, Festival Facyl (Salamanca, 2020). Copyright Cool Days Festival.

Reificazione, stigmatizzazione, alienazione sono solo alcuni dei termini con cui è possibile connotare il rapporto che la cultura patriarcale ha plasmato tra le donne e i loro corpi, spianando la strada alla violenza di genere e a norme psico-sociali che oggi si cerca di abbattere. Quali sono le radici della violenza? Da dove nascono la cultura sessista-machista e il male gaze? In Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione straordinaria, Silvia Federici ci fornisce un’interessante analisi a partire dalla quale è possibile leggere in maniera più chiara la società in cui viviamo. Qual è la risposta dell’arte e dell’attivismo a tutto ciò? Con quali linguaggi possiamo tornare a riaffermare e riconquistare una corporeità che ci è stata negata? Partendo dalle teorie di Judith Butler sull’alleanza dei corpi, vediamo come le arti performative siano sempre più ascrivibili al linguaggio della protesta, soprattutto quando da monologhi diventano cori.

Performare il corpo: alleanza, precarietà

Judith Butler si chiede: «Se l’accezione della performatività è innanzitutto linguistica, in che modo gli atti corporei diventano anch’essi performativi?».11Judith Butler, L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, Nottetempo, Milano, 2017, p. 50.

Sul piano linguistico, il carattere principale delle arti performative è la messa in scena del corpo dell’artista in quanto veicolo di significati. Questo corpo è esposto, manifesto, ed è un corpo simbolico, teatro di istanze, spesso culturali e politiche, che vanno oltre il carattere emozionale del prodotto artistico.

Regina José Galindo, Aparición, 2020.

Regina José Galindo, Aparición, 2020.

Le arti performative si pongono sulla scia di un’ontologia della presenza: sono azioni che ruotano intorno all’hic et nunc, dal carattere effimero. Rompono con la reificazione dell’opera d’arte e gli standard del sistema capitalistico, distanziandosi dalla tradizione delle arti visive, la cui esperienza estetica è scaturita da una percezione individuale, data dal rapporto io-opera oggetto; inoltre, le arti performative non solo fondano la propria ragion d’essere sulla presenza astante del performer e – soprattutto – del suo corpo, che diviene altro, ma necessitano la presenza di un altro da sé, ovvero il pubblico che si fa testimone. Sulla base di questo, consideriamo le azioni performative come corali, similmente ad alcune espressioni della lotta politica.22Cf. Peggy Phelan, Unmarked. Politics of Performance, Routledge, Londra-New York, 1993.

Le manifestazioni di massa hanno un carattere performativo in quanto divengono una modalità di fare politica, di esporre nello spazio pubblico la vulnerabilità e le sofferenze del corpo. Sia le performance artistiche, che le manifestazioni pubbliche sono intrise di volontà di affermare un’azione collettiva e di rimettere in discussione il confine tra pubblico e privato, costruendo un immaginario e un’esperienza in cui i corpi protagonisti possono diventare grido sociale e politico.

Nell’ambito della cultura visuale il termine “artivismo” indica l’intreccio tra arte e attivismo, designando quei movimenti che fanno uso della creatività per trasmettere i loro messaggi. Ci troviamo infatti in un’epoca in cui la politica è fortemente dominata dalla creazione di immagini, dalla performatività manifesta, dalla connettività digitale e dalla cultura.

Nel dibattito indonesiano esiste un concetto simile, ma più appropriato e stratificato: Unjuk rasa. L’espressione indica una protesta di strada o una manifestazione, non solo riferita alla protesta in quanto tale, ma anche alla creatività intrinseca alla manifestazione stessa, avvalorata da un’esperienza diretta. Così, unjuk, che letteralmente significa “mostrare o dimostrare qualcosa”, implica la visualità, mentre rasa suggerisce esperienze sensoriali, sentimenti vissuti in prima persona di ciò di cui si parla. Da questa prospettiva, i corpi alleati non vogliono semplicemente manifestare contro qualcosa, ma nel farlo esplorano ed esprimono creativamente il vissuto sensoriale ed esperienziale che ha modellato i loro sentimenti, la loro conoscenza e la loro auto-percezione rispetto a ciò contro cui si ribellano. La performatività dà così voce a un corpo politico che incanala, assimila e si fonde coralmente agli altri corpi, divenendo strumento per rompere con la biopolitica egemonica, le norme sociali e le pratiche discorsive che disciplinano i corpi e le identità delle persone. Il concetto di Unjuk rasa indica anche le connotazioni politiche del rasa come alternativa alle forme egemoniche di pensiero razionale che rafforzano il dominio maschile e le gerarchie patriarcali, aprendo a prospettive di genere.

Ma chi sono questi corpi alleati? Vi sono urgenze contemporanee che non solo mettono in campo il corpo come medium, ma criticano il modo in cui alcuni corpi siano stati esclusi dalla sfera dell’apparizione nello spazio pubblico, dominato dal filtro del pensiero patriarcale dominante.

In particolare, i corpi più esposti alla precarietà sono quelli che vanno oltre le norme stabilite33«Le norme di genere sono correlate a fantasie psicosociali che non sono di nostra creazione, allo stesso modo possiamo vedere come le norme che stabiliscono chi è umano sono plasmate da forme di potere che tentano di normalizzare alcune versioni dell’umano a discapito di altre, sia che operino distinzioni tra gli esseri umani, sia che espandano il dominio del non-umano a proprio arbitrio»: Butler, cit., pp. 62-63.

che «regolano quanto e come possiamo apparire nello spazio pubblico, quanto e come il pubblico e privato debbano essere distinti, e quanto questa distinzione sia strumentalizzata al servizio della politica sessuale».44Butler, cit., pp. 58-59.

Apparire significa anche essere riconosciuti, e i corpi che cadono oltre il diritto di apparizione sono non-soggetti nel discorso egemonico. Così, tramite la performatività e l’esperienza del raduno collettivo, si rivendica la corporeità da cui si è alienati, affermandone la presenza. Riprendendo Butler, questi corpi che si assembrano sono corpi precari:

«La nozione di precarietà designa quella condizione politicamente indotta per cui determinate persone soffrono più di altre per la perdita delle reti economiche e sociali di sostegno, diventano differenziamento esposte all’offesa, alla violenza e alla morte».55Butler, cit., p. 57.

Oggi sono proprio questi corpi mistificati, invisibili e resi oggetto dalla società eteropatriarcale a richiedere di essere ascoltati e a voler riconquistare lo spazio pubblico, ora manifestando, ora performando.

«La correlazione tra la performatività e la precarietà può essere riassunta da queste domande essenziali: in che modo chi non ha voce parla e rivendica le proprie istanze? Quale tipo di frattura crea, questa rivendicazione, nel campo del potere?».66Butler, cit., p. 94.

Nella nostra società il genere “appare” all’interno di una cornice binaria da cui scaturiscono i due termini opposti: maschile e femminile. In generale l’essenzialismo biologico è talmente radicato da aver plasmato la nostra stessa forma mentis“…l’essenzialismo biologico è talmente radicato da aver plasmato la nostra stessa forma mentis”, il nostro modo di stare al mondo e relazionarci con gli altri soggetti. Nella società eteropatriarcale il femminile è un non-soggetto storico, marginalizzato e invisibilizzato, in favore del soggetto-maschio-bianco-dominante. I corpi delle donne, alienati in virtù del dominio maschile, subiscono processi di alienazione tramite pregiudizi, stereotipi e violenza.

Caccia alle streghe: femminicidio e alienazione dal corpo

Ni una más intonava Susana Chávez, poetessa e attivista dei diritti umani. Le sue poesie venivano recitate durante manifestazioni in onore delle vittime, finché lei stessa è divenuta tale: nel 2011 il suo corpo è stato ritrovato seminudo per strada. Vittima di femminicidio a Ciudad Juarez, “la città che uccide le donne”, il suo slogan è divenuto il simbolo della lotta, tramutandosi in Ni una muerta más.

Il caso di Ciudad Juarez è noto a livello internazionale: è dal 1993 che le donne scompaiono per poi essere ritrovate prive di vita nel deserto, in aree abbandonate o anche nel centro della città. I crimini si ripetono sempre con la stessa modalità: rapimento, stupro, tortura, mutilazione e uccisione. Ma i colpevoli sono ancora oggi impuniti.

Ciudad Juárez, Ni una más, via «Il Manifesto Sardo».

Ciudad Juárez, Ni una más, via «Il Manifesto Sardo».

Proprio a partire dagli omicidi di Ciudad Juarez si è fatta prepotente la necessità di una definizione ad hoc: femminicidio. Il termine è stato introdotto nel 1997 dall’antropologa femminista e politica messicana Marcela Lagarde y de Los Rios, incaricata del Governo per la direzione della Comision Especial de Feminicidios presso la Camera. Ampliando il concetto di femicide, usato da Diana Russel, Marcela Lagarde y de Los Rios crea una nuova categoria di analisi che coniuga l’omicidio con la violenza, su larga scala, specificamente rivolta contro i corpi delle donne, una violenza spesso impunita e radicata nella società patriarcale. Un femminicidio non coincide necessariamente con la morte della donna, ma può comprendere tutti quei comportamenti volti all’annientamento fisico e/o psicologico della soggettività femminile.

«Il femminicidio è un genocidio nei confronti delle donne e avviene quando le condizioni storiche che generano pratiche sociali permettono attacchi contro l’integrità, la salute, la libertà e la vita delle donne. […] Contribuisce all’insorgere del femminicidio la concomitanza criminale di silenzio, omissione, negligenza e collusione delle autorità competenti per prevenire e sradicare questi crimini. C’è femminicidio quando lo stato non dà garanzie alle donne e non crea le condizioni di sicurezza per la loro vita nella comunità, a casa, o negli spazi di lavoro, di transito o del tempo libero. Inoltre, quando le autorità non svolgono le loro funzioni in modo efficiente. Per questo il femminicidio è un crimine di stato. Il femminicidio si nutre del contesto ideologico e sociale del maschilismo e della misoginia, della violenza contro le donne standardizzata, e delle mancanze legali e di politiche governative che creano condizioni di vita sicure per le donne in pericolo di vita e promuovono una serie di crimini che esigiamo chiarire e rimuovere».77Francesca Guerisoli, Ni una más, Non una di meno. Arte e attivismo contro il femminicidio, Postmedia, Milano, 2006, p. 53.

E mi chiedo, quando questo corpo è stato realmente mio? C’è stato un momento in cui lo sguardo maschile, il male gaze, non ha imposto la sua prospettiva alienante e reificante? Le donne hanno sempre abitato corpi politici e sessualizzati? Per rintracciare le radici della violenza di genere è necessario ragionare sul come e quando il corpo delle donne sia stato reso oggetto e quali siano le ideologie e le motivazioni che hanno portato il patriarcato a impossessarsi di tale corporeità.

«Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò,

maschio e femmina li creò».88Genesi, 1:27.

La tradizione giudaico-cristiana vuole che sia Eva la prima donna creata da Dio, direttamente dalla costola di Adamo. Ma la nascita di Eva compare solo nel secondo libro della Genesi:

«Allora Jahvè Dio fece cadere un sonno profondo sull’uomo che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse della carne al suo posto».99Genesi, 2:22.

La prima donna, creata a immagine e somiglianza di Dio da Dio stesso, dalla polvere e non dalla costola di Adamo, costretta a una vera e propria damnatio memoriae (non compare più nel corso della Genesi o nel resto delle Sacre Scritture) è Lilith, il cui mito ha origine antichissima e trans-culturale. La ritroviamo nelle religioni mesopotamiche come demone femminile portatore di disgrazie e morte, legata al vento e alla tempesta; Lilith ricompare poi nei primi culti della tradizione ebraica, che aveva assimilato alcuni miti delle culture mesopotamiche durante la prigionia degli ebrei a Babilonia. Per gli ebrei, Lilith è la prima moglie di Adamo, una donna che si ribella al marito perchè non vuole sottomettersi sessualmente. La leggenda è descritta in L’alfabeto di Ben-Sira, un testo ebraico dell’Alto Medioevo, spesso considerato satirico:

«Ella disse: “Non starò sotto di te”, ed egli disse “E io non giacerò sotto di te, ma solo sopra. Per te è adatto stare solamente sotto, mentre io sono fatto per stare sopra”».

Lilith rifiuta di obbedire ad Adamo, si ribella all’uomo e a Dio, scappa dal Giardino dell’Eden e si rifugia nel Mar Rosso dove, accoppiandosi con Asmodeo, demone biblico, crea un’infinita generazione di demoni detti Lilim. Ovviamente, Dio la esilierà nel giardino delle ombre (Edom), e la donna, non avendo mangiato il frutto proibito, continuerà a essere immortale. Lilith rappresenta un tabù culturale e religioso che sopravvive, e deve sopravvivere, ancora oggi“…Lilith rappresenta un tabù culturale e religioso che sopravvive, e deve sopravvivere, ancora oggi”. Rimuovendo la creazione della prima donna, infatti, la cultura giudaico-cristiana ha posto le basi per la costruzione di una società patriarcale che vede la donna solo come costola, un’appendice, dell’uomo. Tale cultura, da Lilith in poi, ha premiato solamente l’archetipo della donna in quanto madre, per due motivi: perché garantisce la sopravvivenza della specie e perché più facile da controllare.

L’eliminazione della figura di Lilith, che si ribella per avere il diritto di decidere sul proprio corpo, è l’archetipo dei numerosi tentativi di disciplinamento delle donne messi in luce da Silvia Federici in Calibano e La Strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione straordinaria e in Caccia alle streghe, guerra alle donne.

Nel primo Federici affronta circa tre secoli di storia – dalle lotte contadine del Medioevo alla caccia alle streghe dei secoli XVI e XVII –, facendo emergere i fattori che hanno incentivato l’alienazione delle donne dal loro stesso corpo, correlata all’incremento del controllo statale sulla sessualità e sulla capacità riproduttiva delle donne, necessaria alla costruzione di forme più rigide di controllo sociale, e – soprattutto – al fine di produrre il bene più grande per il capitalismo: la forza-lavoro.

Sulla base di ciò, Federici fornisce altresì un’analisi dell’avvento del capitalismo, dando risalto a eventi e soggetti sociali assenti nella visione marxista della “transizione”. In quest’ottica la caccia alle streghe si inserisce come “fenomeno” di passaggio dal feudalesimo al capitalismo, permettendo inoltre di fare un dietrofront sulla consolidata credenza secondo la quale, in un dato periodo storico, lo sviluppo capitalistico è stato portatore di progresso sociale. A questo si aggiunga che le donne sono state tra i soggetti più impoveriti dall’economia capitalista:

«Non ci si deve sorprendere dunque, data la svalutazione del lavoro e dello stato sociale delle donne, se l’insubordinazione femminile e i metodi con cui potevano essere “domate” fossero tra i temi principali della letteratura e delle politiche sociali della transizione. Le donne non avrebbero potuto essere completamente svalutate come lavoratrici e private di ogni autonomia rispetto agli uomini se prima non fossero state fatte oggetto di un intenso processo di degradazione sociale tale per cui, tra il XVI e il XVII secolo, esse persero terreno in tutte le aree della vita pubblica. […] Uno dei più importanti diritti che le donne persero fu quello di poter condurre attività economiche in nome proprio, come donne sole. […] Nel complesso le donne sperimentarono, insieme alla svalutazione economica e sociale, un processo di infantilizzazione legale».1010Silvia Federici, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione straordinaria, Mimesi, Milano, 2013, pp. 231-232.

Le politiche economiche messe in atto avevano il fine di connotare le donne come prive di valore, svalutandone il lavoro e relegandole al ruolo di madri, mogli, figlie, vedove. Così facendo, la società ha precluso alle donne lo status di lavoratrici, limitando la loro libertà personale. Prive di controllo sulla propria vita, sono divenute dipendenti dagli uomini, i quali non hanno indugiato a impossessarsi del libero accesso al loro corpo.

«In memoria delle nostre sorelle, reagiamo!»

Tra alienazione e stigmatizzazione, il corpo delle donne diviene un corpo politico e politicizzato. Ciò accade in un periodo dettato dalla crisi demografica, causata dalla Peste Nera, e dal diffondersi di una teoria demografica espansionistica con politiche volte a promuovere la crescita della popolazione tramite il controllo sulle riproduzioni. Viene così messa in atto una vera e propria guerra alle donne. Le streghe vengono accusate di compiere all’inverso tutti gli atti della liturgia ufficiale, di adorare il demonio e soprattutto di accoppiarsi sessualmente con lui durante i riti collettivi – i sabba. Così, per togliere alle donne la facoltà di decidere sul proprio corpo, la Chiesa arriva a identificare la santità con l’assenza di sesso. La sessualità diviene quindi materiale da confessione. Le donne, corpi ribelli, vengono escluse dall’amministrazione dei sacramenti e dalla liturgia, divenendo solo mezzi per la riproduzione della specie.

Questo femminicidio di massa avviene contemporaneamente alla colonizzazione e allo sterminio delle popolazioni del Nuovo Mondo, all’opera di enclosure, e all’inizio del commercio degli schiavi. Il terreno di battaglia viene spianato nel contesto del Medioevo feudale, un periodo dinamico caratterizzato da un’incessante lotta di classe in cui abbiamo: da un lato le numerose rivolte contadine contro la privatizzazione della terra e dall’altro la crescente paura dei proprietari terrieri nei confronti dei loro subordinati e, soprattutto, delle donne delle classi inferiori, loro serve, mendicanti o guaritrici, che avevano la possibilità di entrare nelle loro case e far loro del male.

Passata alla storia più come un evento di secondo piano o come fatto folkloristico, la caccia alle streghe è un vero e proprio genocidio, un femminicidio di massa che ha contribuito a mistificare e a demonizzare “il femminile”, connotandolo solo secondo gli aspetti più carnali e perversi per natura, scaturiti dalla paura del potere di seduzione delle donne. La caccia alle streghe diviene così anche un fenomeno di esclusione e trasfigurazione dell’altro, nonché di distruzione delle relazioni comunitarie.

«Ciò significa che il fine della caccia alle streghe non era tanto la punizione di specifiche trasgressioni, quanto l’eliminazione di forme generali di comportamento femminile che non potevano più essere tollerate e dovevano essere rese abominevoli agli occhi della popolazione».1111Federici, cit., p. 346.

Gli aspetti mistificanti dei corpi delle donne sono presenti sia in quel femminicidio di massa passato alla storia come caccia alle streghe, analizzato da Federici, sia nei casi di femminicidio a cui assistiamo quotidianamente. La cultura visuale e le pratiche artistiche contemporanee, appoggiate dalle ricerche e dalle nuove ondate femministe, accresciute sempre di più grazie a una rinnovata presa di coscienza collettiva, agiscono per affermare una memoria altrimenti soffocata dal discorso istituzionale, ai fini di una presa di coscienza collettiva che ci sprona verso la riconquista di uno spazio pubblico in cui i corpi delle donne possano tramutarsi da politici e reificati ad alleati e liberi, al grido di Ni una más.

Arte contro il femminicidio

«Per una ragione o per un’altra nel corso della storia, diverse culture hanno reagito collettivamente, in modo arbitrario e accusatorio, dinanzi agli altri individui, di solito per timore. Per paura, sono stati repressi, attaccati, puniti e persino uccisi, presunti colpevoli. Durante l’Inquisizione, la caccia alle streghe è stato un fenomeno in Europa centrale che ha perseguitato le donne con false accuse; un semplice dubbio era già motivo di condanna».1212Regina José Galindo, comunicato stampa della mostra El canto se hizo grito, presso PrometeoGallery, Milano, 2021.

Suzanne Lacy e Leslie Labowitz, In Mourning and In Rage, 1977.

Suzanne Lacy e Leslie Labowitz, In Mourning and In Rage, 1977.

La violenza di genere è talmente radicata che spesso ne ignoriamo le origini, divenute ormai precondizioni di pensiero che portano a impunità, nella maggior parte dei casi in cui questi fenomeni avvengono, oppure assistiamo a un processo di colpevolizzazione delle vittime che tende a sminuire il fenomeno. Se i media istituzionali sembrano applicare il filtro della distorsione quando si tratta di narrare la violenza di genere, sono invece le voci e i corpi che si assembrano a far emergere la sofferenza, la volontà di giustizia e a smuovere le coscienze. È quanto accaduto nel 1977 con la performance In Mourning and In Rage di Suzanne Lacy e Leslie Labowitz. La performance è un rituale pubblico di rabbia e dolore contro gli omicidi che hanno scosso Los Angeles nel dicembre del ’77, a opera di due serial killer noti come gli Strangolatori di Hillside, e contro il modo in cui queste storie sono state mistificate dalla stampa. Le notizie che circolavano, infatti, interpretavano i femminicidi alla luce di casualità e inevitabilità della violenza. Durante l’azione, un corteo di sessanta donne ha seguito un carro funebre fino al municipio, che pullulava di giornalisti in attesa. I membri del Woman’s Building, della Rape Hotline Alliance e del City Council si sono uniti alla comunità femminista e alle famiglie delle vittime. Una volta arrivate, dieci donne nascoste sotto abiti neri, come gli abiti luttuosi del XIX secolo, sono scese dal carro e si sono distribuite intorno ai gradini dell’edificio evocando la forma di un coro greco e indossando mantelli rossi. Gli artisti che si sono uniti alla performance, tra cui Bia Lowe e le donne del Woman’s Building, hanno declamato sui gradini del municipio diverse forme di violenza contro le donne, denunciandone un consenso sociale sotteso. Dopodiché si è alzato il grido del coro: «In memoria delle nostre sorelle, reagiamo!». Tra le donne, una, la decima, vestita di rosso, si è fatta avanti. La macchia sanguigna annunciava la sua presenza: un corpo ferito che dichiarava una volontà di autodifesa. La performance ha raggiunto un’ampia copertura mediatica, molte sono state infatti le notizie diffuse a livello locale e statale, e soprattutto la Rape Hotline Alliance si è impegnata ad avviare corsi di autodifesa. In Mourning and In Rage è un tentativo di denuncia che si svolge tramite la riappropriazione dello spazio pubblico e un’azione performativa che dichiara la presenza di corpi alleati, «un assembramento che significa persistenza e resistenza».1313Butler, cit., p. 41.

Polvo de Gallina Negra, logo.

Polvo de Gallina Negra, logo.

La stessa modalità di protesta viene ripresa qualche anno più tardi dal primo collettivo femminista formatosi in Messico, Polvo de Gallina Negra, costituito da Maria Bustamante e Monica Meyer. La loro prima azione performativa, El respeto derecho al cuerpo ajeno, riprende il leitmotiv della performance di Los Angeles nel suo essere rioccupazione corporea di uno spazio pubblico. La performance si svolge durante la marcia contro la violenza sulle donne del 7 ottobre 1983, e vede la distribuzione al pubblico un liquido per procurare dolore agli occhi degli stupratori, denunciando la passività della pratica patriarcale e della polizia contro gli stupri.1414Cf. Guerisoli, cit., p. 69.

Denuncia la violenza di genere, e in particolare lo stupro, anche la performance Have you raped? (Caja Dos Gallery, 2000) dell’artista Ema Villanueva. Nata nel 1975 a Città del Messico, concepisce le sue performance sia per gli spazi dell’arte che per le strade pubbliche delle città. Condivide la sua ricerca con Eduardo Flores, sotto il nome di EDEMA. Attraverso l’utilizzo del corpo, i due danno vita ad azioni dal carattere collaborativo, che indagano istanze sociali e politiche.

Have you raped? è una performance che dura quasi tre ore, perturbante per il modo in cui l’artista espone il suo corpo e per le richieste che vengono fatte al pubblico: nuda, imbavagliata e immobile contro un enorme blocco, la testa rasata, gli occhi bendati, le gambe aperte: in attesa di essere stuprata. Il pubblico è costretto a guardare la scena, il momento che precede la violenza. La performance è indirizzata soprattutto a un pubblico maschile, e ogni uomo è invitato a sostare per circa cinque minuti accanto all’artista. Qui, è libero di fare del suo corpo ciò che vuole: può limitarsi a osservarla o persino abusare di lei. La performance ci fa riflettere su un altro aspetto della violenza di genere: il timore della vittima di denunciare gli abusi alle autorità per paura di essere discriminata.1515Cf. Guerisoli, cit., pp. 72-73.

La narrazione corporea-politica è ben leggibile nell’arte di Regina José Galindo. Nata nel 1974 in Guatemala, l’artista si serve del proprio corpo come medium su cui proiettare valori corali. Il suo è un corpo che si assume la responsabilità di essere politico, che ci parla di ingiustizie sociali, discriminazioni razziali, violenza di genere e abusi. Partendo da istanze che sfidano i poteri dominanti negli ambienti più rischiosi, quale è il caso del Guatemala, assurge a denunce che sono universali e riscontrabili, in varie forme, manifeste o più occulte, in tutto il globo.

Carattere ricorrente nell’arte di Regina José Galindo è la presentazione di sé stessa come vittima sacrificale. Sottoponendo il suo corpo a violenze fisiche, trasmette con le sue performance una grande carica emotiva in grado di riflettere la sofferenza di cui si fa portatrice.

Regina José Galindo, El dolor en un panuelo, 1999.

Regina José Galindo, El dolor en un panuelo, 1999.

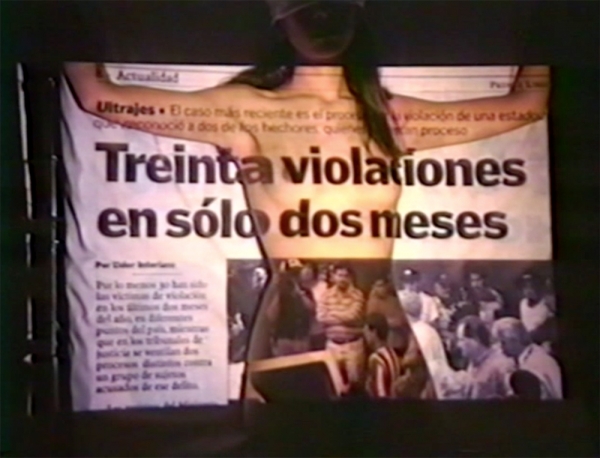

Il problema del femminicidio è denunciato in molte delle sue performance. Tra i suoi primi lavori sul tema ricordiamo El dolor en un panuelo (1999), performance in cui troviamo l’artista in piedi, crocifissa e bendata. Sul suo corpo sono proiettati articoli da diversi quotidiani che riportano stupri e violenze subite dalle donne in Guatemala.

Tra le azioni più violente annoveriamo Golpes, che si è svolta durante la 51ª Biennale di Venezia, in cui ha vinto il Leone d’Oro. Durante la performance l’artista colpisce il proprio corpo con una frusta per duecentosessantanove volte, il numero delle donne guatemalteche vittime di femminicidio in quell’anno.1616Cf. Guerisoli, cit., pp. 150-155.

Di fronte all’aumento delle violenze di genere, avvenuto in maniera esponenziale durante i mesi del primo lockdown, l’azione dell’artista nel farsi portavoce delle vittime assume un significato ancora più profondo. Iconica, destabilizzante e formalmente poetica Aparición è una performance del 2020 che si è svolta ogni tre giorni, a partire dal 25 novembre, presso l’isola dei musei di Berlino. Coperto da un telo grigio, qui il corpo diviene una scultura umana, che si inserisce come un’ombra oscura nel panorama berlinese. La sembianze scultoree richiamano e ribaltano l’iconografia delle statue classiche, con i loro perfetti panneggi bagnati volti a segnare sinuosamente le forme del corpo, che appare invece mistificato e totalmente annullato nella performance, dove il telo annienta la corporeità rendendola spettrale. La performance è un grande atto di solidarietà: l’apparizione della scultura è la testimonianza che ogni tre giorni, in Germania, una donna è vittima di femminicidio. E proprio in virtù di questo suo carattere solidale, Aparición viene concepita come una performance corale e itinerante durante la quale un numero variabile di donne – pari alle vittime di femminicidio presenti, nell’ultimo anno, nel luogo in cui la performance si svolge – restano in piedi, immobili, avvolte da un telo che grava sulle loro teste e nasconde il loro corpo.

Il 22 giugno 2021, Regina José Galindo ritorna in Italia con El canto se hizo grito (Il canto si è fatto grido). Qui, un gruppo di donne immobili e avvolte da un telo grigio, intonano l’aria della Bohème di Puccini (Quando m’en vo), trasformandosi in fantasmi investiti dalla grande responsabilità di rappresentare, commemorare e con-piangere in un atto di lutto collettivo. La performance è un gesto di potere che si traduce nell’occupazione di uno spazio, riflettendo su come le donne non siano padrone del proprio corpo o libere di uscire e camminare in strada senza sentirsi in pericolo. L’arte, in questo caso, rappresenta una sorta di risveglio etico, un grido che sembra rituonare in ogni momento e ci ricorda le parole di Judith Butler:

«Essere visibili, stare in piedi, respirare, muoversi, rimanere fermi, parlare, stare in silenzio: sono tutti aspetti di un’aggregazione spontanea, una forma imprevista di performatività politica che pone l’esigenza di una vita vivibile in prima linea. […] I corpi che si assembrano dicono: “noi non siamo dispensabili”, anche se restano in silenzio».1717Butler, cit., p. 33.

La questione della reificazione del corpo femminile, la sua appropriazione e conquista, è una delle tante operazioni e costruzioni di un sistema patriarcale dominante che impone la visione privilegiata di un soggetto maschio, bianco, occidentale, in una definizione binaria del genere. Le azioni performative, siano esse ascrivibili all’ambito delle arti visive, siano esse manifestazioni di carattere pubblico, hanno un potenziale sovversivo che riesce a dare visibilità a tematiche socio-politiche, e si fanno portavoce di un messaggio fondamentale: non ci può essere una salvezza individuale senza una salvezza collettiva.

More on Magazine & Editions

Magazine , PLANARIA - Part II

Imitazione sovversiva

Strategie mimetiche per contrastare l’egemonia.

Magazine , PLANARIA - Part II

Jatiwangi art Factory: una famiglia in senso cosmico

La prospettiva familiare come strategia per immaginare, dialogare e “vivere bene”.

Editions

Utopia on now. Dalle avanguardie artistiche all'utopia del fallimento

Excursus teorico dalla definizione di utopia classica al suo fallimento e alla sua ridefinizione

Editions

Revolution as Evolution

Le utopie del 1968 e loro effetti sulla contemporaneità, la critica d'arte militante e la sperimentazione dei linguaggi artistici.

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Come queerizzare le cose attraverso le immagini?

Sulla mancanza di fantasia nella performatività e sull’immaginatività del desiderio.

Digital Library

Immagine della vittima ed emancipazione: l’art-community ucraina e il femminismo

Viaggio nell’Ucraina femminista: ridefinizione di una nuova coscienza e riappropriazione del corpo attraverso l'arte contemporanea.

Magazine , PEOPLE - Part I

Una rilettura critica del 1968

Il 1968 oggi: eredità storiche, politiche e sociali all’interno di scuola, cultura e arte. Un testo di Loredana Parmesani sulle riviste e le esperienze di critica militante.

Projects

Il ruolo della donna nelle istituzioni d’arte Latino-Americane (#artissimalive)

Fernanda Brenner, Julieta Gonzáles e Abaseh Mirvali, con la moderazione di Federico Luger, ripercorrono la loro carriera.

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Alessandra Sebastiano è laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera in Valorizzazione dei Beni Culturali, con una tesi sul rapporto tra arte e assenza della vista. Attualmente frequenta il corso di diploma accademico di II livello in Visual Cultures e Pratiche Curatoriali. La sua ricerca critica e curatoriale si basa sull’analisi di pratiche performative e forme d’espressione che usano il corpo per incanalare ed esplorare la complessità del contemporaneo, in relazione a tematiche femministe e di genere, antropogeniche e post-coloniali. È co-fondatrice dell’associazione culturale "Genealogie del Futuro", con la quale cerca di decostruire il concetto di abitare in ottica di community building e visioni eccentriche per un futuro più sostenibile.

Judith Butler, L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, Nottetempo, Milano, 2017.

Anna Curcio, I colpevoli roghi della storia europea e le lotte delle donne, «Il manifesto», 30 marzo 2016 (consultato il 15 giugno 2021).

Silvia Federici, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione straordinaria, Mimesi, Milano, 2013.

Silvia Federici, Caccia alle streghe, guerra alle donne, Nero, Roma, 2020.

Francesca Guerisoli, Ni una más. Non una di meno. Arte e attivismo contro il femminicidio, Postmedia, Milano, 2006.

Suzanne Lacy, In Mourning and In Rage, 1977 (consultato il 25 agosto 2021).

Peggy Phelan, Unmarked. Politics of Performance, Routledge, Londra, 1993.

Sofia Russo, La libertà della prima donna creata da Dio, «Treccani», 3 agosto 2020 (consultato il 10 giugno 2021).

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.