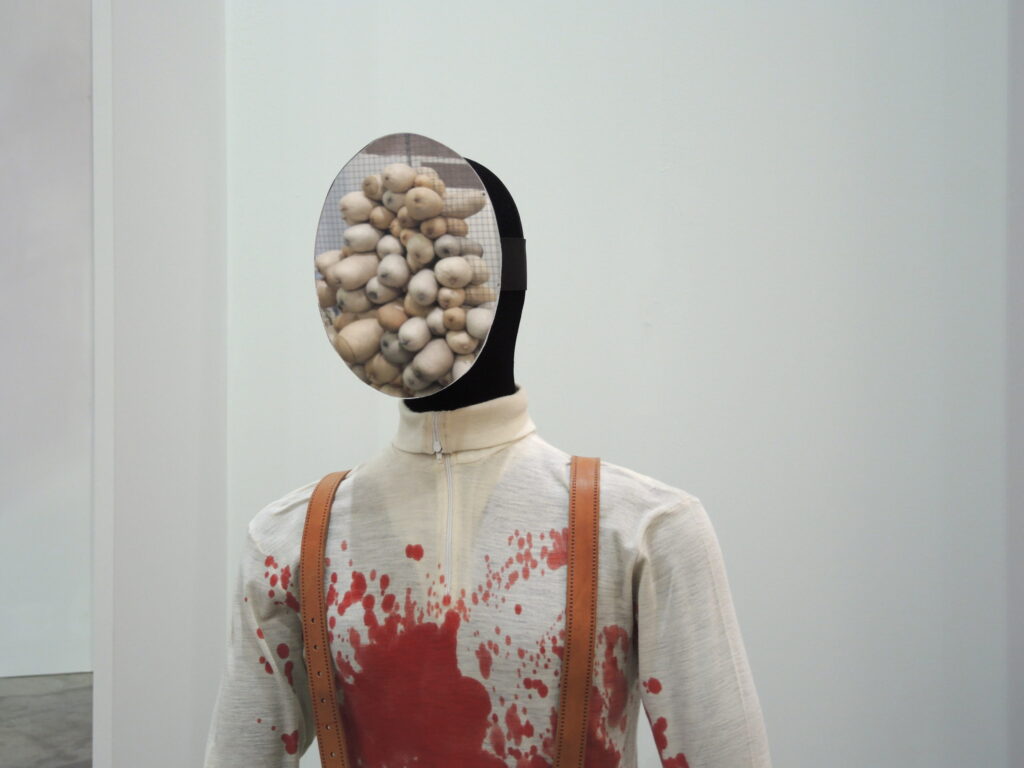

Fotografia scattata da un soldato americano. A Satar Jabar, il detenuto ritratto in foto, era stato detto che avrebbe ricevuto una scossa elettrica se fosse caduto dal supporto sul quale era stato posto.

Fotografia scattata da un soldato americano. A Satar Jabar, il detenuto ritratto in foto, era stato detto che avrebbe ricevuto una scossa elettrica se fosse caduto dal supporto sul quale era stato posto.

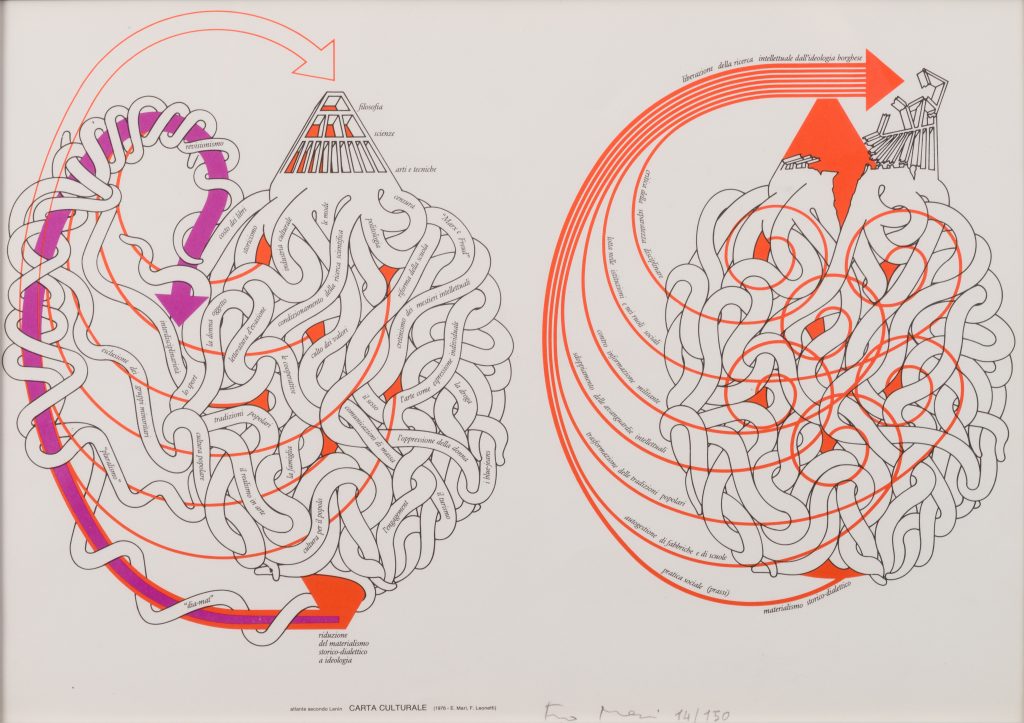

Quella di Rosi Braidotti, docente di studi di genere a Utrecht, filosofa e femminista italiana cresciuta in Australia, è una ricerca filosofica fondata sul concetto di differenza (di genere, etnica e culturale), analizzato allo scopo di scardinare la logica binaria, gerarchica e oppositiva attraverso cui il potere disciplinare e normativo costituisce le identità dei soggetti contemporanei. Nelle sue opere, le tradizionali distinzioni categoriali tra uomo e donna, europeo e straniero, sé e altro, umano e non umano, e persino tra vita e morte, sono indagate a partire da una prospettiva di negazione nei confronti della deriva postmodernista del relativismo culturale e nell’ottica di una generale ridefinizione del soggetto contemporaneo all’interno di un mondo globalizzato, tecnologicamente mediato e che non può fare a meno di tener conto delle differenze di genere e di etnia.

In Bio-power and necro-politics, pubblicato nel 2007, è possibile rintracciare i prodromi di quel più articolato pensiero filosofico neomaterialista e femminista che Braidotti esporrà in The Posthuman (2013, pubblicato l’anno seguente in Italia come Il postumano), in cui la filosofa arriverà ad avanzare una vera e propria teoria di superamento della dicotomia tra umano e non umano, proponendo inoltre la rielaborazione di un’etica pubblica e la creazione di comunità fondate sull’appartenenza ad alternativi legami di “parentela” (o kin, come sarà definita da Haraway e Povinelli).

In virtù di questa sua natura di studio quasi preparatorio, Bio-power and necro-politics presenta un’argomentazione condotta attraverso una struttura composita e densa di riferimenti a studiosi e intellettuali contemporanei occidentali e non. Il pretesto che dà avvio al saggio è il rapporto tra biopotere e necropolitica, rispettivamente l’ambito della vita, da un lato, e l’ambito della morte, dall’altro, su cui il potere esercita il proprio controllo. Braidotti apre la sua riflessione sostenendo che «biopotere e necropolitica sono due facce di una stessa medaglia», mutuando naturalmente tale concezione dall’opera del filosofo camerunese Achille Mbembe, Necropolitica, il cui assunto principale è che la nozione foucaultiana di “sovranità” «consista, in larga misura, nel potere e nella capacità di decidere chi può vivere e chi deve morire».11A. Mbembe, Necropolitica, Ombre Corte, Verona 2016 [2003].

Mantenendo quest’ottica, biopotere e necropolitica apparirebbero pertanto inscindibilmente connesse, influenzandosi a vicenda: «L’esplosione di interesse per la politica della vita riguarda anche la questione della morte e delle nuove modalità di morire» (R. Braidotti, Biopotere e Necropolitica).

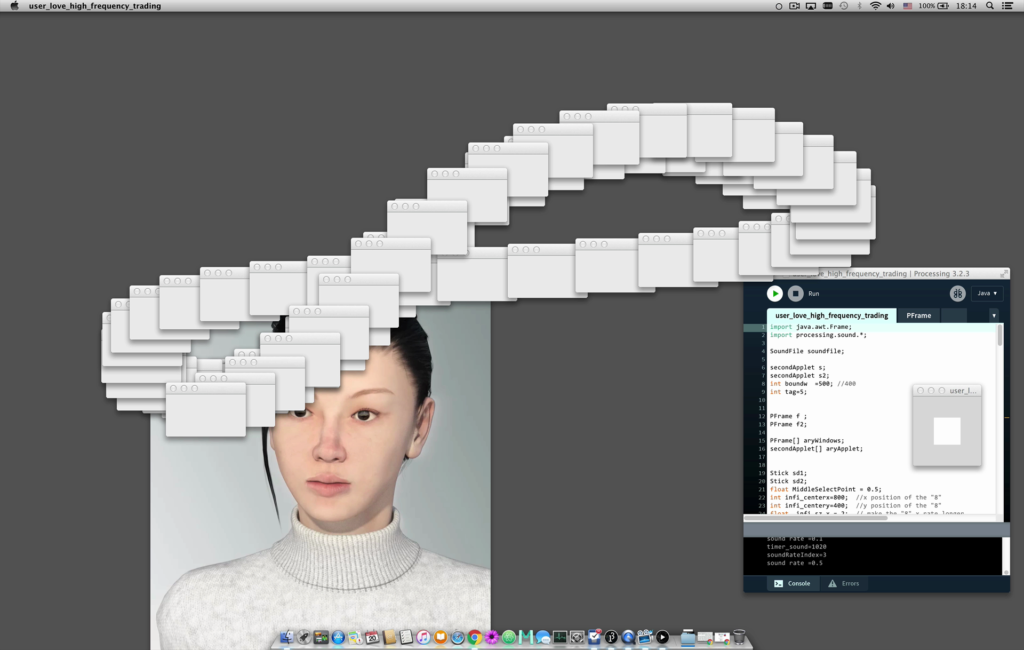

Il modo in cui potere e società si relazionano alla morte non si limiterebbe tuttavia a essere circoscritto entro i confini della necropolitica, per cui Braidotti riporta una casistica limitata alle manifestazioni più evidenti di tale rapporto: vale a dire il terrorismo e l’impiego della morte quale forma di attivismo (quest’ultimo esemplificato nel caso delle Madri di Plaza de Mayo). Nella società tecnologicamente mediata della digitalizzazione globale, la morte, infatti, assume un ruolo centrale nella riconfigurazione del rapporto simbiotico e reciprocamente dipendente tra corpo e macchina. Le conseguenze di questo assunto costituiscono il terreno di indagine entro cui operano oggi i cosiddetti Death Studies che, ancora poco affrontati in Italia,22In Italia l’argomento è stato ampiamente trattato da Davide Sisto, tanatologo e ricercatore post-doc presso l’Università degli Studi di Torino.

analizzano il processo evolutivo a cui la morte è sottoposta con l’avvento e l’affermarsi della cultura digitale. Ma già nel 2007 Braidotti suggerisce come il corpo, investito da questa inedita carica utopica di immortalità digitale, si trovi «simultaneamente negato, in una fantasia di elusione, e consolidato e imposto nuovamente» (R. Braidotti, cit.).

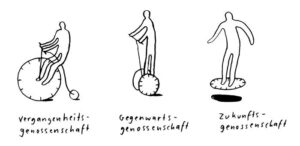

La pars construens dell’argomentazione braidottiana prende avvio da un’analisi serrata di quelle che sono state le principali critiche rivolte al sistema di pensiero foucaultiano, che secondo studiosi come Haraway avrebbe fornito «la cartografia di un mondo che non esiste più» (Braidotti, cit.). A partire dalla riconsiderazione e rivisitazione del termine “biopolitica” di Foucault, la filosofa si fa dunque portavoce di un neomaterialismo vitalista che riconsidera la Vita non più come l’oggetto ma come il soggetto della ricerca filosofica. Secondo tale prospettiva, il concetto di soggettività andrebbe pertanto ripensato nei termini di una “forza vitale” allo scopo di ridefinire il rapporto tra il sé e l’altro per creare un sistema di affinità e di inedite e alternative forme partecipazione sociale e politica. In tal senso la biopolitica aprirebbe dunque alle riflessioni inaugurate dall’ecocentrismo (e, più in generale, dalle nuove prospettive post-antropocentriche), finalizzate alla generale formulazione di un modello sostenibile per il futuro dell’umanità, improntato sulla costituzione di nuove comunità fondate sui princìpi di sostenibilità e responsabilizzazione collettiva.

Introduzione di Dario Giovanni Alì

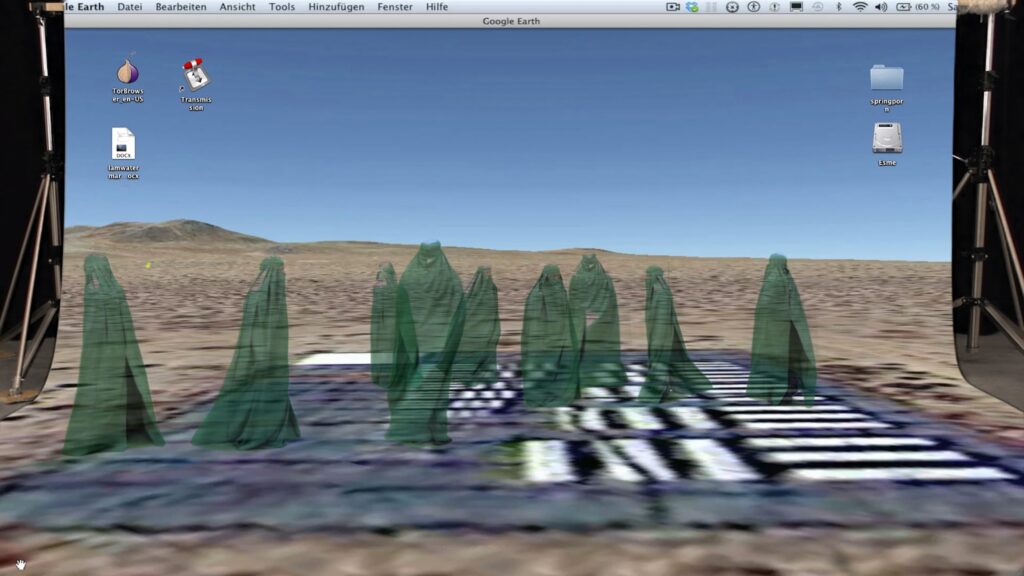

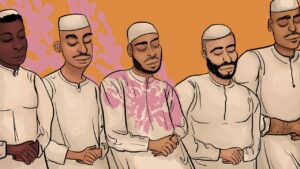

Un’immagine dello Stato Islamico che marcia in direzione di Raqqa (Siria). Ph. Militant website via AP.

Un’immagine dello Stato Islamico che marcia in direzione di Raqqa (Siria). Ph. Militant website via AP.

Biopotere e necropolitica

Nell’ambito della teoria sociale e dell’analisi culturale i principali dibattiti contemporanei si sono concentrati sulla cosiddetta politica della vita, ponendo particolare enfasi sullo slittamento dei confini tra vita e morte. Com’è stato argomentato da Foucault (1976, 1984a; 1984b), il biopotere si riferisce non soltanto ai modi di amministrare la vita, ma persino alle molteplici pratiche del morire. “La politica della vita” designa la misura in cui la nozione di biopotere è emersa come un principio organizzativo per gli innumerevoli discorsi che trasformano la vita mediata tecnologicamente all’interno di un ambito politico controverso (Rose, 2001). Gli stessi esseri viventi diventano soggetto, e non oggetto, di indagine, e tale passaggio a una prospettiva biocentrica interessa la reale struttura e l’interazione delle relazioni sociali.

Uno dei segni di tale prospettiva storica è ciò che è stato definito come “immaginario sociale genetico” (Franklin, Lury e Stacey, 2000). Nel mercato economico, ciò trova manifestazione grazie a una certa tendenza a utilizzare una terminologia presa in prestito dalla genetica e dalla teoria evolutiva per affrontare discorsi di tipo politico e commerciale. Un esempio è dato dall’enfasi posta sulla “prossima generazione” di gadget, automobili ed elettronica di consumo. La cultura contemporanea e i media diffondono una sorta di cittadinanza genetica come forma di “spettatoranza”,33Ho deciso di tradurre il termine inglese spectatorship attraverso questo neologismo, per l’indicare la condizione dell’essere spettatore.

promuovendo la visualizzazione della vitalità dei geni nelle pratiche mediche, nella cultura popolare, nel cinema e nella pubblicità. Un ulteriore aspetto di tale fenomeno è rappresentato dagli usi della genetica all’interno dei dibattiti politici sulla razza, l’etnia e l’immigrazione, così come negli ampi dibattiti pubblici che vanno dall’aborto e la ricerca sulle cellule staminali alle nuove strutture familiari e di parentela. Si stanno inoltre diffondendo discorsi sul vitalismo (Fraser, Lury e Kember, 2005) e sulla politica della vita.

All’interno di questo progetto, le questioni e le relazioni di potere sono centrali. La nozione stessa di ‘vita’ è il fulcro del capitalismo biogenetico (Parisi, 2004), come area di investimenti finanziari e di profitto potenziale.

Gli interventi tecnologici non interrompono né rendono automaticamente migliori i rapporti sociali di esclusione e inclusione che storicamente si sono affermati lungo gli assi sociali e socioeconomici, così come lungo le linee di demarcazione sessuale e razziale della “diversità”.

Condannata anche come “biopirateria” (Shiva, 1997), la continua rivoluzione tecnologica rafforza frequentemente i tradizionali modelli di discriminazione e sfruttamento. Dobbiamo tutti diventare i soggetti del biopotere, ma differiamo considerevolmente per i gradi e i modi di realizzazione di tale potere.

Andy Warhol, Little Electric Chair (1964), acrylic and silkscreen ink on canvas, 22 x 28 cm.

Andy Warhol, Little Electric Chair (1964), acrylic and silkscreen ink on canvas, 22 x 28 cm.

L’esplosione di interesse per la politica della vita riguarda anche la questione della morte e delle nuove modalità di morire. Biopotere e necropolitica sono due facce di una stessa medaglia (Mbembe, 2003). La “vita” può essere una forza minacciosa, com’è testimoniato da nuove epidemie e catastrofi ambientali che offuscano la distinzione tra la dimensione naturale e quella culturale. Un altro esempio lampante della politica della morte è rappresentato dalle nuove tipologie di guerre su scala industriale, dalla privatizzazione dell’esercito e dalla portata globale dei conflitti, in particolare il caso degli attentatori suicidi nella guerra al terrore. Sono allo stesso modo significativi i cambiamenti occorsi nella pratica politica di sostenere la morte come forma di attivismo, dalle Madri di Plaza de Mayo agli aiuti umanitari. Da una prospettiva postumana deriva una proliferazione di contagi/virus, dai computer agli esseri umani, fino agli animali.

Le origini delle significative pratiche culturali che riflettono tale mutamento di status della morte possono essere rintracciate nel successo degli investigatori forensi all’interno della cultura popolare contemporanea. Il cadavere è oggi una presenza quotidiana nei media globali e negli articoli giornalistici, tuttavia rappresenta anche un oggetto di intrattenimento. La perturbazione/dislocazione dei ruoli di genere in rapporto alla morte e all’omicidio si riflette nell’immagine della donna che uccide, dal revival di figure della classicità come Medea ed Ecuba a Lara Croft.

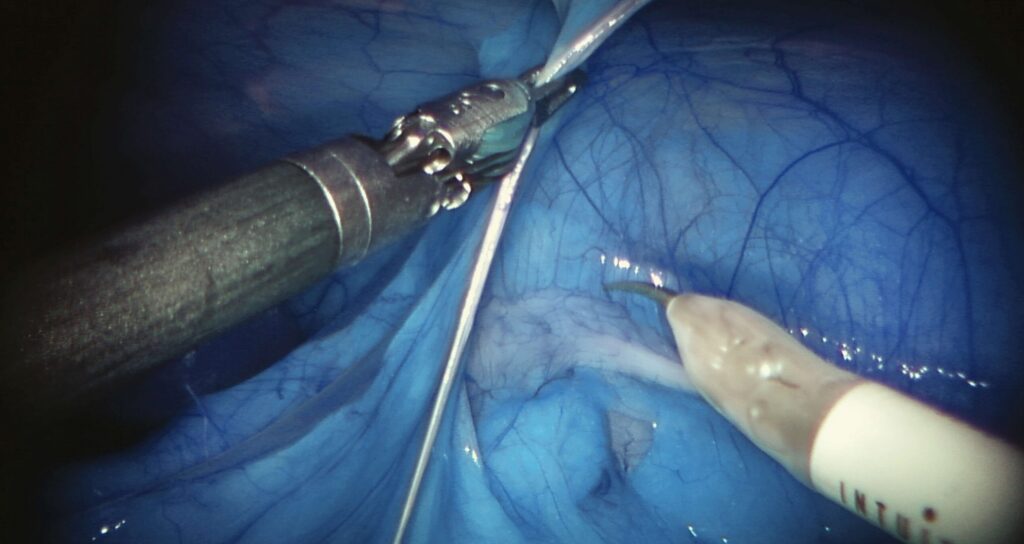

Un rapporto alquanto complesso con la morte è emerso all’interno dell’universo tecnologicamente mediato in cui abitiamo: una relazione in cui il collegamento tra la carne e la macchina è simbiotico e pertanto istituisce un legame di reciproca dipendenza. Ciò dà origine ad alcuni paradossi significativi: il corpo umano è simultaneamente negato, in una fantasia di elusione, e consolidato e imposto nuovamente. Balsamo (1996) accentua la paradossale concomitanza di effetti che circondano i nuovi corpi postumani come la doppia possibilità sia di una paura di espropriazione che di una fantasia di immortalità e controllo totale: «Eppure, queste convinzioni sulla futura ‘vita’ tecnologica del corpo combaciano con una paura palpabile della morte e dell’annientamento a causa di incontrollabili e spettacolari minacce per il corpo: virus resistenti agli antibiotici, infezioni casuali, batteri mangiacarne» (Balsamo 1996: 1-2). In altre parole, le nuove pratiche della “vita” mobilitano non soltanto forze generative ma anche nuovi e più sottili livelli di estinzione.

Entrambi gli interessi presentano intellettuali neoliberali (Fukuyama, 2000) e neokantiani divorati dall’ansia di poter pensare in termini assoluti al futuro degli esseri umani (Habermas, 2003). Contrariamente a ciò, vorrei difendere la politica della vita e affrontare tali fenomeni attraverso un approccio non normativo. Essi sono manifestazioni sociali del rapporto mutevole tra il vivere e il morire nell’era della politica della vita.

In contrasto con la tendenza nostalgica che è così dominante nella politica contemporanea e in contrasto anche con una tendenza alla malinconia che proviene dalla sinistra progressista (Butler, 2004), sostengo che l’enfasi posta sulla vita possa dare origine a politiche efficaci. Innanzitutto essa produce una più adeguata cartografia delle nostre reali condizioni di vita: si concentra con maggiore accuratezza sulle complessità dei corpi contemporanei mediati tecnologicamente e sulle pratiche sociali di definizione dell’essere umano.

Per di più, questo genere di vitalità, indifferente alle distinzioni ben definite tra il vivere e il morire, concepisce la nozione di “zoé” come un’efficace forma di energia vitale non umana. Questo materialismo vitalista, ispirato alla filosofia di Deleuze, non ha nulla in comune con l’enfasi che il postmodernismo ha posto sull’inorganico e sull’estetica del falso, del pastiche e del campo della simulazione. Esso inoltre si sposta dai cyber studies “radicali” (Hayles, 1999) verso il post-cyber materialism (Haraway, 2003). Su questo aspetto, dirò di più nella mia conclusione.

Christine Jongen, Scultura in bronzo di Medea, 2012, bronzo, 57 cm.

Christine Jongen, Scultura in bronzo di Medea, 2012, bronzo, 57 cm.

I dibattiti speculativi

Il contesto speculativo di questi dibattiti gira attorno all’eredità dell’incompiuto progetto di Foucault sulla governamentalità contemporanea all’interno di un’era che segna la fine ufficiale delle decostruzioni del postmodernismo. La natura incompiuta del progetto di Foucault è stata complicata da due elementi nella ricezione della sua opera: il primo è la rottura che si è verificata tra il cosiddetto “secondo” Foucault – che, attraverso la storia della sessualità definita come tecnologie del sé, presenta un nuovo modello di inter-relazione etica – e il primo Foucault, concentrato invece sull’analisi delle costituzioni del potere e dei modelli di esclusione.

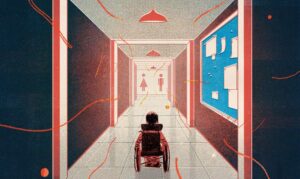

Tale ricezione scissa istituzionalizza una nuova divisione del potere tra analisi del potere, da un lato, e discorsi di tipo etico, dall’altro. Ciò consente a un residuo di filosofia kantiana di emergere nell’ultimo Foucault, per così dire. Per questo motivo diviene urgente valutare la condizione dei dibattiti speculativi sul biopotere successivamente a Foucault, soprattutto nei termini delle loro implicazioni legali, politiche ed etiche. Alcuni intellettuali, per esempio, sottolineano il ruolo della responsabilità come forma di cittadinanza biopolitica, introducendo in questo modo nel dibattito etico la nozione di “biopotere” come esempio di governamentalità, che è tanto emancipatore quanto limitante (Rose 2001; Rabinow, 2003; Esposito, 2004). Tale scuola di pensiero colloca il momento politico nella responsabilità relazionale e autoregolamentata di un soggetto bioetico che si prende la piena responsabilità della propria esistenza genetica. Il vantaggio di tale situazione è che richiede un più elevato grado di lucidità sull’esistenza bio-organica di ciascuno – il che significa che il paradigma naturalista viene senza dubbio abbandonato. Lo svantaggio di tale posizione, comunque, all’interno di un contesto politico di demolizione del welfare state e di aumento della privatizzazione, è che apre la strada a una devianza neoliberale di tale nozione. La cittadinanza bioetica comporta l’accesso e il costo dei servizi sociali di base come l’assistenza sanitaria fino a una palese abilità dell’individuo di agire responsabilmente riducendo rischi gli sforzi connessi a uno stile di vita sbagliato. In altre parole l’agency bioetica si riferisce al prendersi adeguatamente cura del capitale genetico di ciascuno. Le recenti campagne contro il fumo, l’alcol e il grasso costituiscono l’evidenza di tale tendenza normativa neoliberale che sostiene l’iperindividualismo. Un altro esempio di biocittadinanza neoliberale è la spinta sociale verso l’eterna giovinezza, che si ricollega alla sospensione del tempo nelle società mediate a livello globale (Castells, 1996) e può essere giustapposta all’eutanasia e ad altre pratiche sociali di morte assistita.

Il secondo elemento problematico nella ricezione del biopotere foucaultiano è il rapido tasso di progresso e cambiamento che subiscono le biotecnologie contemporanee e le sfide che esse lanciano alle scienze umane e sociali. Su questo aspetto, il lavoro di Foucault è stato criticato, soprattutto da Donna Haraway (1997), per essere dipendente da una visione obsoleta del funzionamento della tecnologia. È stato sostenuto che il biopotere di Foucault fornisca la cartografia di un mondo che non esiste più. Haraway suggerisce invece che siamo entrati nell’era della dominazione informatica. Tale aspetto è stato preso molto sul serio dalla teoria femminista (Barad, 2003) – un’area di studio alquanto rilevante che mi sembra scomparsa da troppo tempo dagli studi sulla biopolitica, sulla globalizzazione e sulla tecnologia. Femministe, ambientalisti e teorici della razza hanno affrontato la condizione variabile della “differenza” all’interno del capitalismo avanzato attraverso modi che rispettano la complessità delle relazioni sociali criticando il liberalismo, e hanno anche sottolineato la particolarità di un approccio di genere e di razza (Gilroy, 2000; Butler, 2004; Braidotti, 2002; Grosz, 2004).

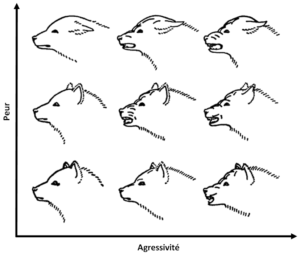

La componente centrale nella discrepanza tra il biopotere di Foucault e la struttura contemporanea del pensiero scientifico riguarda il tema dell’antropocentrismo. Le tecnologie contemporanee non sono incentrate sull’uomo, ma se ne sono allontanate, per dare nuova enfasi alla reciproca interdipendenza di forze materiali, bioculturali e simboliche nella creazione di pratiche sociali e politiche. Concentrarsi sulla vita può incoraggiare una sorta di egualitarismo biocentrico (Ansell-Pearson, 1997), imponendo una riconsiderazione del concetto di soggettività in termini di “forze vitali”. Ciò sposta ma ridefinisce anche il rapporto tra il sé e l’altro spostando gli assi tradizionali della diversità – assegnazione di genere, razza e cittadinanza – lontano da un’opposizione binaria, sino a un modello di interazione più complesso e meno oppositivo.

La biopolitica apre pertanto a una riflessione ecofilosofica (Braidotti, 2006) e inaugura ecologie alternative di appartenenza sia a un sistema di affinità che a forme di partecipazione sociale e politica. Intendo suggerire che queste identità sociali “ibride” e i nuovi modelli di appartenenza che esse instaurano possano costituire il punto di partenza di una responsabilità reciproca e che appartiene a ciascuno, e aprono così la strada a una riformulazione etica della partecipazione sociale e della costruzione di comunità.

Lara Croft, protagonista della saga di videogiochi Tomb Raider (1997-2015).

Lara Croft, protagonista della saga di videogiochi Tomb Raider (1997-2015).

Il biopotere rivisitato

Tutto ciò mostra conseguenze sulle condizioni della teoria sociale e politica. Intellettuali che hanno preso a modello Heidegger e che sono ben rappresentati da Agamben (1998). Un modello che definisce il “bìos” tanto come risultato dell’intervento del potere sovrano quanto come ciò che è in grado di ridurre il soggetto alla “nuda vita”, vale a dire la “zoé”. La vitalità del soggetto (zoé) si identifica con la sua mortalità, la sua vulnerabilità e la propensione alla morte e all’estinzione. Ecco che il biopotere si traduce qui in tanatopolitica e dà luogo, tra l’altro, a un atto d’accusa nei confronti del progetto modernista.

La mia concezione della “vita” quale etica “bio-zoe”44Con il termine zoé i Greci indicavano la vita condivisa da esseri umani, animali e vegetali, con riferimento a tutte le attività percettive e le facoltà sensitive connesse al ciclo vitale della specie. Il termine bìos indicava invece l’esistenza umana orientata agli obiettivi liberamente scelti dalla ragione in grado di definire la vita dell’uomo come unica e irripetibile. [N.d.T.]

di trasformazioni sostenibili si distanzia notevolmente da ciò che Giorgio Agamben (1998) chiama “nuda vita” o “resto”, dopo che è subentrata l’etichetta umana “bio-logico”. La “nuda vita” è quella cosa in te che il potere sovrano è in grado di uccidere: è il corpo come materia a disposizione delle mani della forza dispotica del potere (potestas). Inclusa come necessariamente esclusa, la “nuda vita” inscrive la vitalità liquida al centro dei meccanismi di comprensione del sistema statale. Agamben sottolinea che tale vitalità, o “carica vitale” sia comunque tanto più mortale per questo motivo. Ciò si ricollega alla teoria di Heidegger sull’Essere, la cui forza deriverebbe dall’annientamento dell’esistenza animale.

La collocazione del concetto di zoé all’interno del sistema elaborato da Agamben è analoga al ruolo e alla collocazione del linguaggio all’interno della teoria psicoanalitica: si tratta del luogo di costituzione o di “comprensione” del soggetto. Tale comprensione funziona ipotizzando come una sorta di costruzione a posteriori, una dimensione prelinguistica della soggettività che è appresa come perduta “già da sempre” e irraggiungibile. Il concetto di zoé – come il prediscorsivo in Lacan, il chora di Kristeva55Secondo la psicanalista francese Julia Kristeva, il chora il primo stadio assoluto dello sviluppo psicosessuale dell’individuo (da 0 a 6 mesi), una condizione prelinguistica dominata da un miscuglio caotico di sensazioni, percezioni e bisogni, in cui l’individuo non riesce a distinguersi dalla propria madre e dal mondo che lo circonda. [N.d.T.]

e la femminilità materna di Irigaray – diventa per Agamben l’orizzonte sempre più distante di un alterità che è stata inclusa come necessariamente esclusa allo scopo di sostenere in primo luogo la definizione del soggetto. Ciò introduce il concetto di finitudine come elemento costitutivo interno alla struttura della soggettività, che alimenta inoltre un’efficace politica economica della perdita e della malinconia al centro del soggetto (Braidotti, 2002).

Nel suo significativo lavoro sul confine totalitario dei regimi della “biopolitica”, Agamben perpetua la consuetudine filosofica che consiste nel prendere la mortalità o finitudine come orizzonte transtorico per i dibattiti sulla “vita”. Questa ossessione sul concetto di Thanatos – che Nietzsche ha criticato più di un secolo fa – è ancora piuttosto presente nei dibattiti critici di oggi. Essa produce una visione tetra e pessimista non solo del potere ma anche degli sviluppi tecnologici apportati dai regimi del biopotere. Mi permetto di dissentire dalla consuetudine di preferire l’utilizzo della questione del bìos-zoé nell’orizzonte della morte, o dello stato liminale della non vita.

Tale eccesso di enfasi sugli orizzonti della mortalità e della peribilità lo trovo del tutto inadeguato alle politiche vitali della nostra era. Faccio pertanto riferimento a un altro insieme significativo di opere accademiche che rientrano all’interno di una cornice spinoziana e che includono Deleuze e Guattari (1972, 1980); Guattari (1995); Glissant (1990); Balibar (2002), Hardt e Negri (2000). In esse l’enfasi ricade sulla politica della vita quale implacabile forza generativa. Ciò richiede un’indagine sulle variabili interrelazioni tra forze umane e non umane. Queste ultime sono definite sia come inumane che come postumane.

Madri di Plaza de Mayo in marcia, ottobre 2006.

Madri di Plaza de Mayo in marcia, ottobre 2006.

Parlando dalla prospettiva di un soggetto femminile incarnato e definito, trovo che la metafisica della finitudine sia una modalità miope di formulare il quesito sui limiti di ciò che chiamiamo “vita”. Thanatos non dovrebbe godere di tutta questa grande importanza concettuale soltanto perché vince sempre. La morte è sopravvalutata. L’eliminazione definitiva è dopo tutto solamente l’ulteriore fase di un processo generativo. È un vero peccato che le implacabili forze generative della morte esigano la soppressione di ciò che mi è più vicino e caro, vale a dire me stessa, la mia propria presenza vitale. Per il narcisistico soggetto umano, come ci insegna la psicoanalisi, è impensabile che la Vita possa continuare facendo a meno della mia presenza. Il processo di affrontare la pensabilità di una Vita che possa non avere al centro “me” o alcun “essere umano” è in realtà un processo formativo che spinge a riflettere. Guardo a questo mutamento postantropocentrico come all’inizio di un’etica della sostenibilità che punta a cambiare il focus in direzione della positività del concetto di zoé.

Tale progetto mira a elaborare una serie di criteri per una nuova teoria politica e sociale che indirizzi verso un percorso tra la nostalgia umanistica e l’euforia neoliberale sul biocapitalismo. Le pratiche sociali e politiche che prendono la vita come punto di riferimento non necessitano di mirare alla ricostituzione di norme unitarie, o alla celebrazione della narrazione del profitto globale, ma piuttosto alla coesione sociale, al rispetto delle diversità e alla crescita sostenibile. Al centro del mio progetto di ricerca si dispiega un’etica che rispetta la vulnerabilità mentre costruisce in modo attivo orizzonti sociali di speranza.

Traduzione di Dario Giovanni Alì

Rif. bibl.: R. Braidotti, Biomacht und necro-Politik. Uberlegungen zu einer Ethik der Nachhaltigkeit, in «Springerin, Hefte fur Gegenwartskunst», XIII, 2, Fruhjahr 2007, pp. 18-23.

Dario Giovanni Alì è Responsabile didattico per Formazione su Misura (Mondadori Education – Rizzoli Education) e Direttore editoriale di KABUL magazine. Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Filologia della letteratura italiana, partecipa a CAMPO (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) e ottiene un master in Editoria cartacea e digitale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È autore, per De Agostini, di due volumi biografici su Torquato Tasso e Lorenzo Valla. Attualmente vive e lavora a Milano.

More on Digital Library & Magazine

Digital Library

La tanatopolitica e il suicidio per mano della società

"Il tempo è finalmente scaduto... Non sono una brava persona, ho fatto cose cattive. Ho ucciso, e ora è tempo che mi uccida": su guerra e pandemia per disaffermare la biopolitica.

Digital Library

A forma di drone: parola e immagine alla fine dell’impero

La società “dronizzata” statunitense e la sua rappresentazione nell’arte contemporanea e in letteratura: dalle opere di Wafaa Bilal e Trevor Paglen ai bestseller di Mike Maden.

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Spettacolarizzazione del conflitto

Strategie di coping nell’epoca della necropolitica

Digital Library

La tanatopolitica e il suicidio per mano della società

"Il tempo è finalmente scaduto... Non sono una brava persona, ho fatto cose cattive. Ho ucciso, e ora è tempo che mi uccida": su guerra e pandemia per disaffermare la biopolitica.

More on Editions & Projects

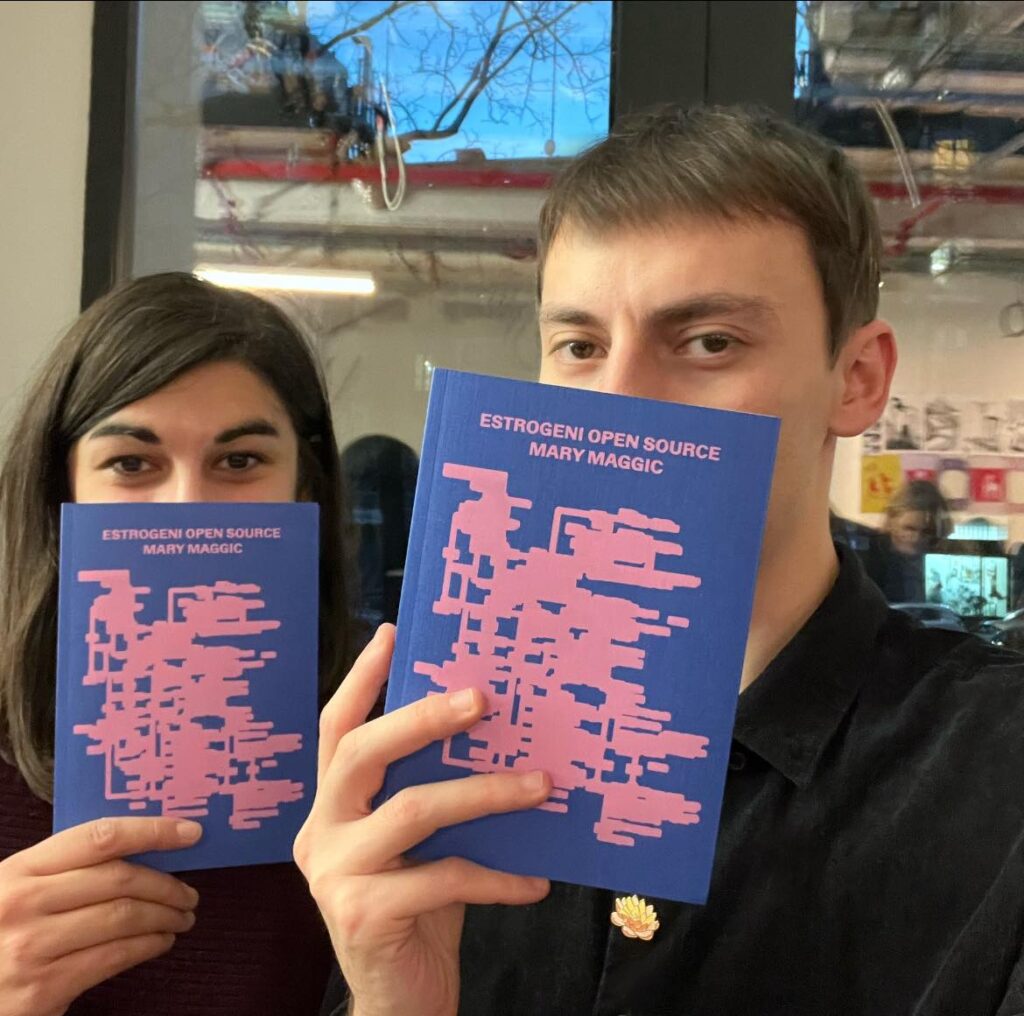

Editions

Estrogeni Open Source

Dalle biomolecole alla biopolitica… Il biopotere istituzionalizzato degli ormoni!

Editions

Embody. L’ineffabilità dell’esperienza incarnata

Il concetto di coscienza incarna per parlare di alterità e rivendicazione identitaria

Projects

10th STS Italia Conference Technoscience for Good: Designing, Caring, Reconfiguring

KABUL partecipa alla decima edizione

Projects

Terrapolis – Transversal Ecologies Book Fair

KABUL partecipa alla Fiera di Editoria Indipendente di Parsec

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Rosi Braidotti (1954) è una filosofa e accademica italiana, cresciuta in Australia. Insegna nei Paesi Bassi, all’Università di Utrecht, dal 1988. È direttrice e fondatrice del Center for the Humanities di Utrecht e tra le principali autorità per gli studi sul tema della soggettività e del postumano, soprattutto in relazione alle prospettive neofemministe. Nel 2006 ha ricevuto la medaglia universitaria dall'Università di Lodz in Polonia. Ha ricevuto la laurea honoris causa in filosofia dall'Università di Helsinki (2007) e la Laurea Honoris Causa in Filosofia dall'Università di Linköping, Svezia (2013)

G. Agamben (1998), Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford, University Press.

K. Ansell Pearson (1997), Viroid Life. Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition, Routledge, London and New York.

E. Balibar (2002), Politics and the Other Scene, Verso, London.

A. Balsamo (1996), Technologies of the Gendered Body Durhman, Duke University Press.

K. Barad (2003), Posthumanist Performativity. Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, in «Signs», 28, 3, pp. 801-831.

R. Braidotti (2002), Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming, Cambridge, UK and Malden, USA; Polity Press/Blackwell Publishers Ltd.

R. Braidotti (2006), Transpositions. On Nomadic Ethics, Cambridge, Polity Press.

J. Butler (2004), Precarious Life, Verso, London.

M. Castells (1996), The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford.

G. Deleuze, F. Guattari (1972), L’anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie I, Minuit, Paris.

G. Deleuze, F. Guattari (1980), Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie II, Minuit, Paris.

M. Foucault (1976), Histoire de la sexualité I. La volontée de savoir, Gallimard, Paris.

M. Foucault (1984a), Histoire de la sexualité II: L’usage des plaisirs, Gallimard, Paris.

M. Foucault (1984b), Histoire de la sexualité III: Le souci de soi, Gallimard, Paris.

S. Franklin, C. Lury, J. Stacey (2000), Global Nature, Global Culture, Sage, London.

M. Fraser, S. Kember, C. Lury (2005), Inventive Life. Approaches to the New Vitalism, in «Theory, Culture & Society», 22, 1, pp. 1-14.

F. Fukuyama (2002), Our Posthuman Future. Consequences of the BioTechnological Revolution, Profile Books, London.

P. Gilroy (2000), Against race. Imaging Political Culture Beyond the Colour Line, Harvard University Press, Cambridge, MA.

E. Glissant (1990), Poetique de la Relation, Gallimard, Paris.

E. Grosz (ed.) (1999), Becomings. Explorations in Time, Memory and Futures. Ithaca, Cornell University.

E. Grosz (2004), The Nick of Time. Durham, Duke University Press.

F. Guattari (2000), The Three Ecologies. London, The Athlone Press.

J. Habermas (2001), The Future of Human Nature.

D. Haraway (1997), Modest_Witness@Second_Millennium, FemaleMan©_Meets_ OncomouseTM, Routledge, London and New York.

D. Haraway (2003), The Companion Species Manifesto. Dogs, People and Significant Otherness, Prickly Paradigm Press, Chicago.

K. Hayles (1999), How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, The University of Chicago Press, Chicago.

A. Mbembe (2003), Necropolitics, in «Public Culture», 15, 1, pp. 11-40.

P. Rabinow (2003), Anthropos Today, Princeton University Press, Princeton.

N. Rose (2001), The politics of life itself, in «Theory, Culture & Society», 18, 6, pp. 1-30.

L. Parisi (2004), Abstract Sex, Continuum, London.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.