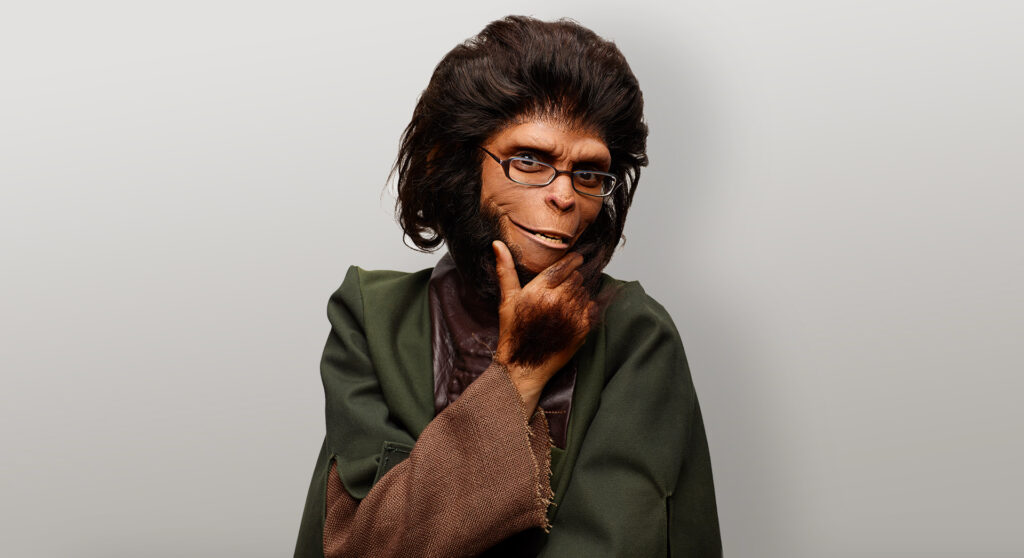

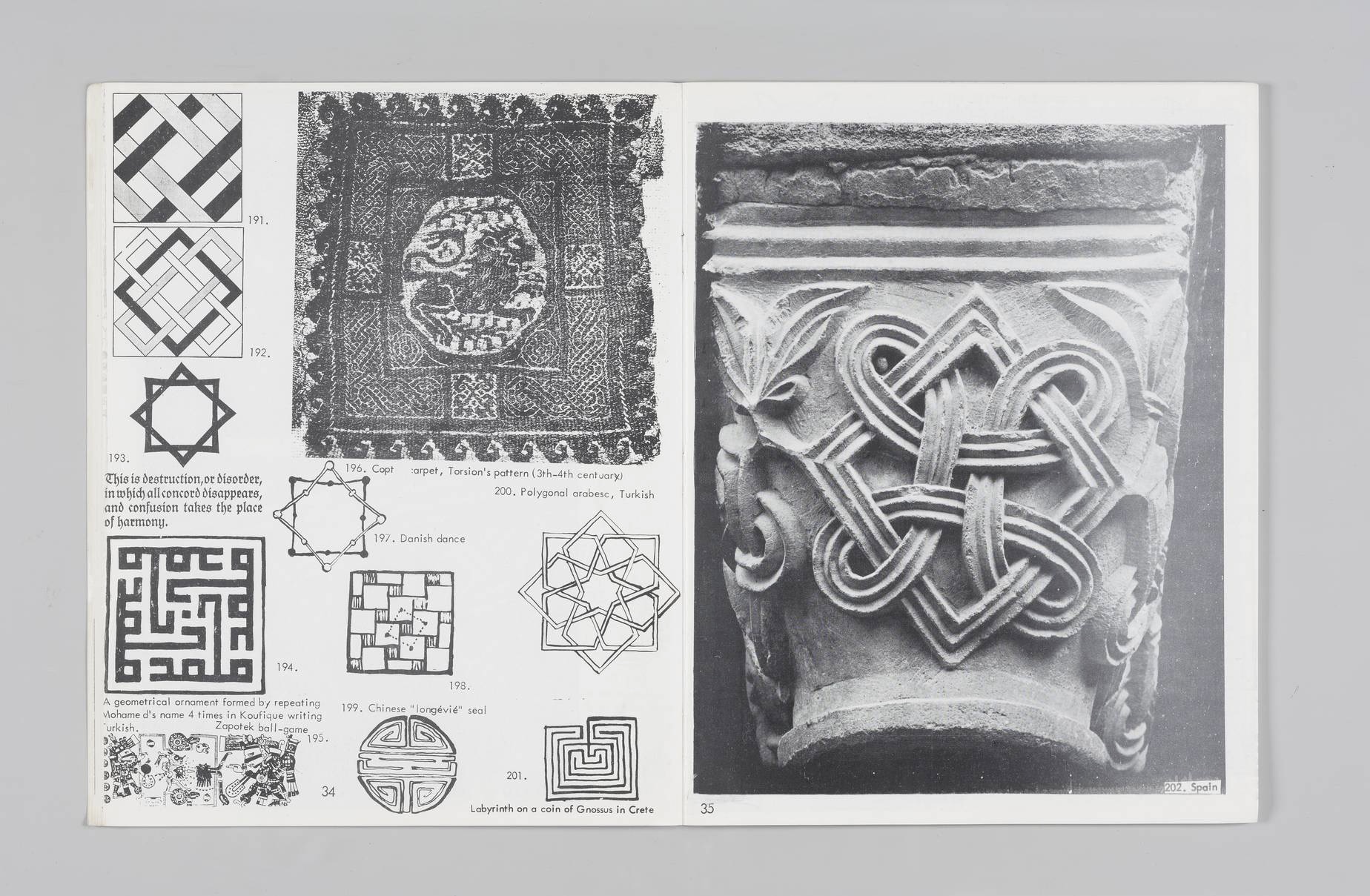

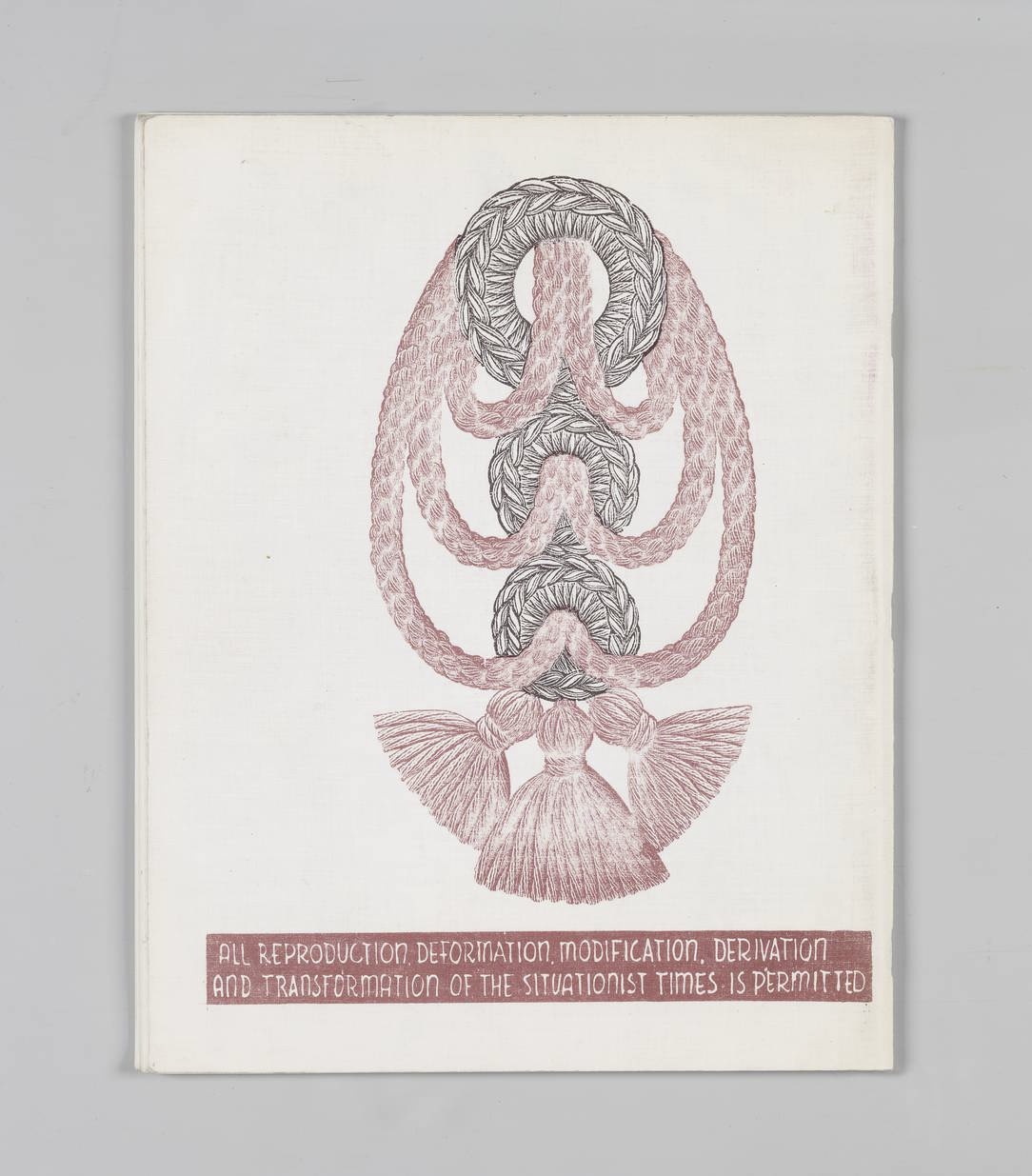

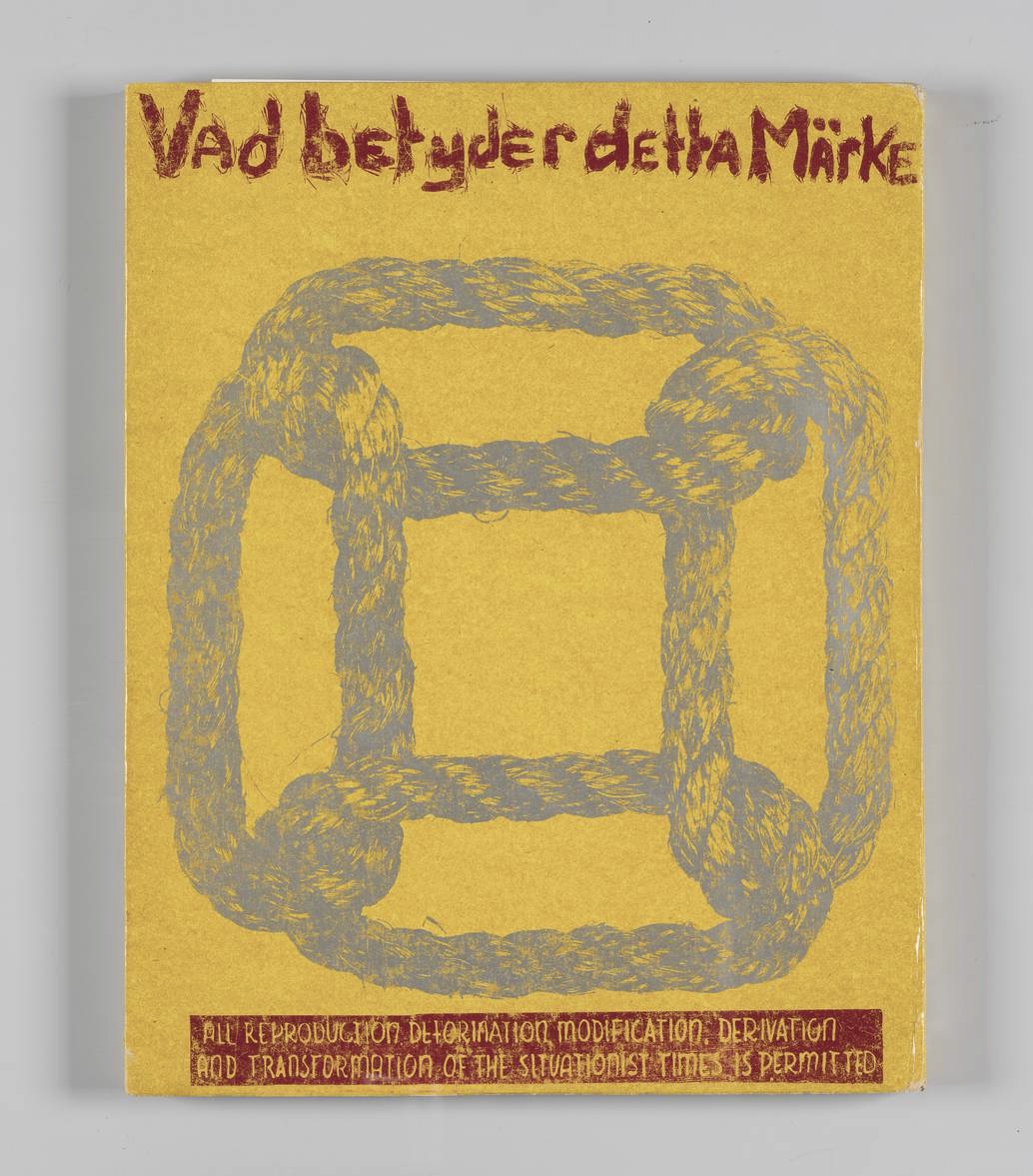

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 3, Hengelo, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 3, Hengelo, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

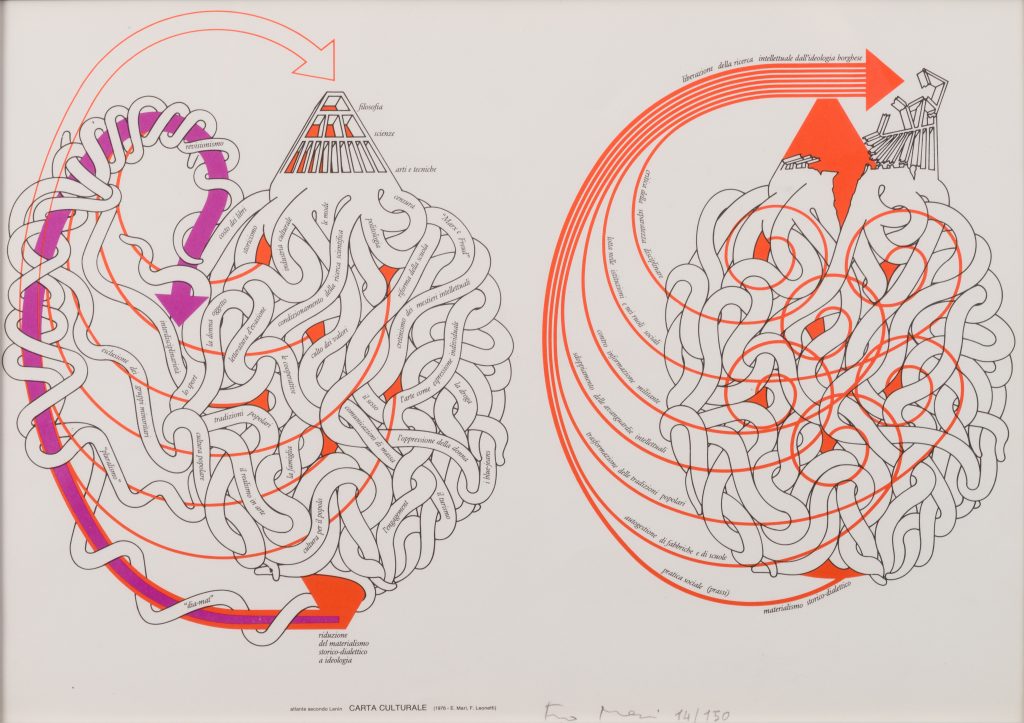

Prolegomeni a una topologia eterodossa

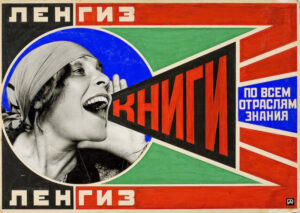

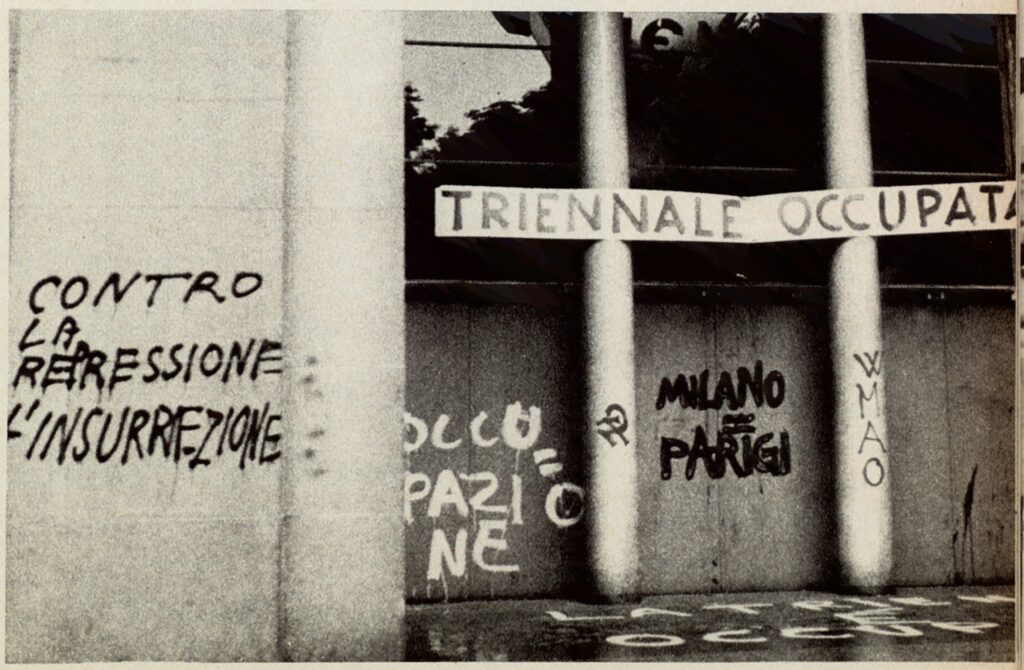

È il 1964. Jacqueline de Jong ha già pubblicato i primi tre numeri di The Situationist Times (TST, 1962-67), «una rivista realizzata da artisti, non una rivista sull’arte»,11Ellef Prestsæter (ed.), These are Situationist Times, Torpedo Press, Oslo, 2019, p. 32.

e scrive una lettera22Ibid., pp. 15-17.

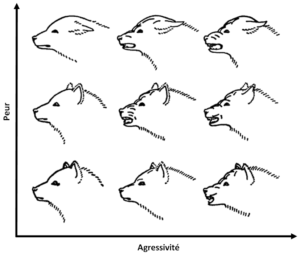

a un tal Mr. Welling, l’unico giornalista che sembra interessato a pubblicare una recensione sul progetto. Il tono è intimo e franco, non si vergogna di condividere le molteplici difficoltà incontrate sin dal principio e di criticare apertamente l’Internazionale Situazionista (IS), rea di aver espulso ingiustamente il braccio tedesco del movimento, il Gruppe SPUR. È evidente il disappunto che la pervade, eppure non si lascia trascinare via dall’odio, e la sua analisi riconosce senza indugio gli enormi debiti che il progetto ha nei confronti delle strategie situazioniste di détournement, dérive e modification. Ciò che colpisce però è la centralità di un altro elemento, secondario nel vocabolario situazionista, la topologia.

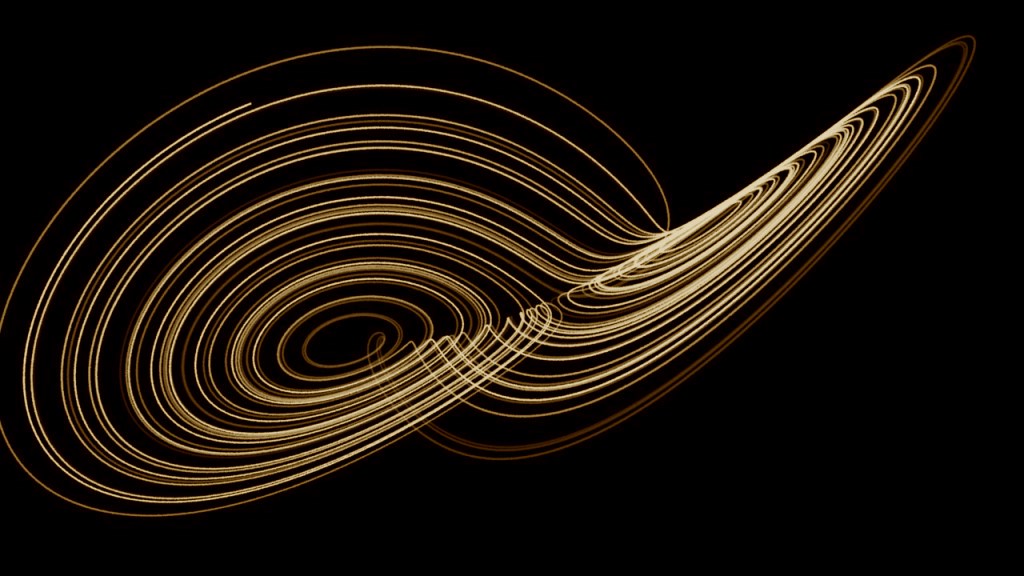

«Siamo interessati alla topologia perché c’è una certa connessione tra questa scienza e le nostre idee. “Analysis Situs” è il vecchio nome della topologia. È una matematica antieuclidea, […] una specie di matematica chewing gum, in cui tutto può essere cambiato».33Ibid., p. 16. Traduzione di chi scrive [We are interested in topology because there is a certain connection between this science and our ideas. “Analysis Situs” is the old name for topology. It is an anti-Euclidean mathematics, […] a kind of chewing gum-mathematics, in which everything may be changed].

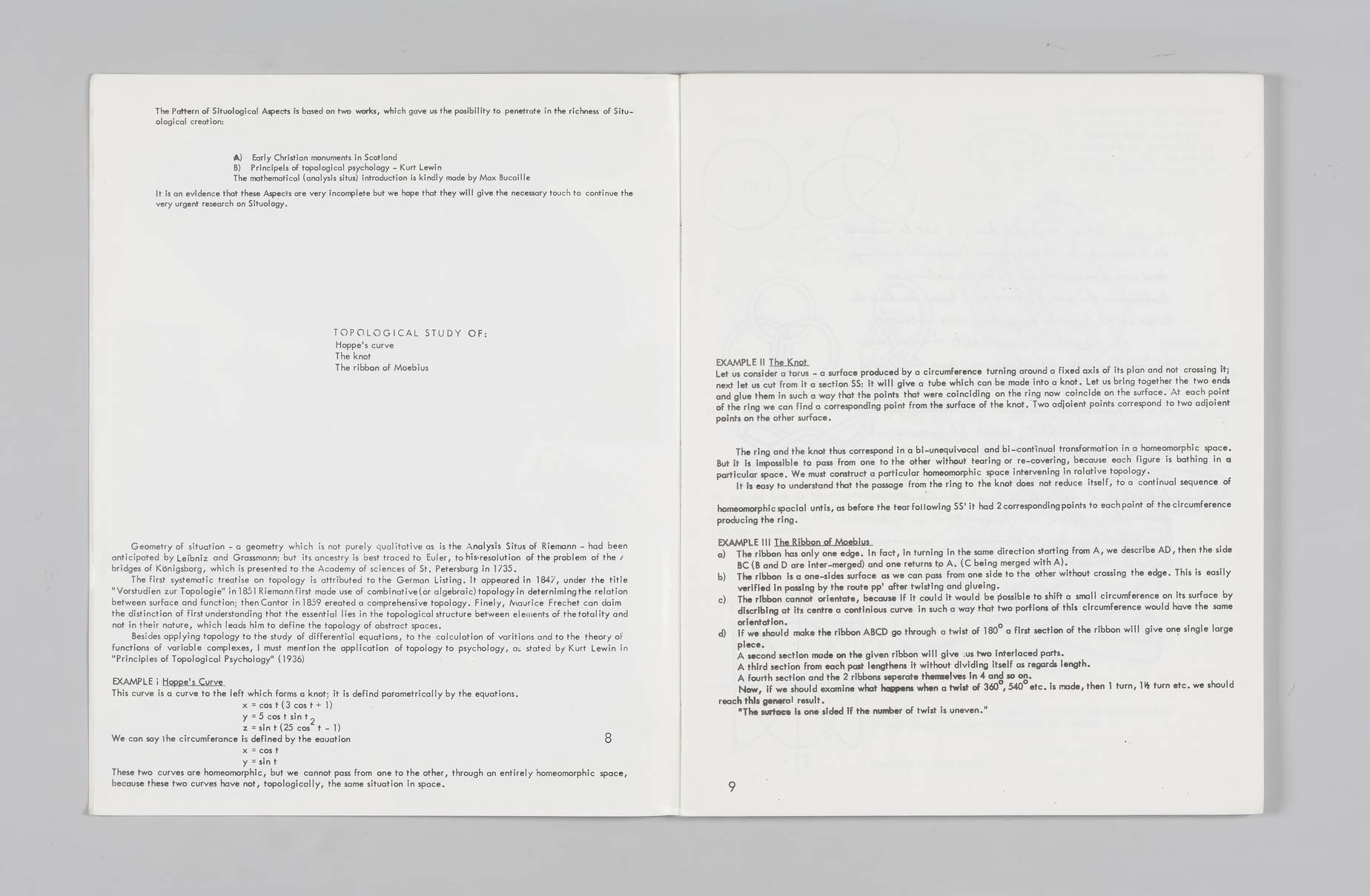

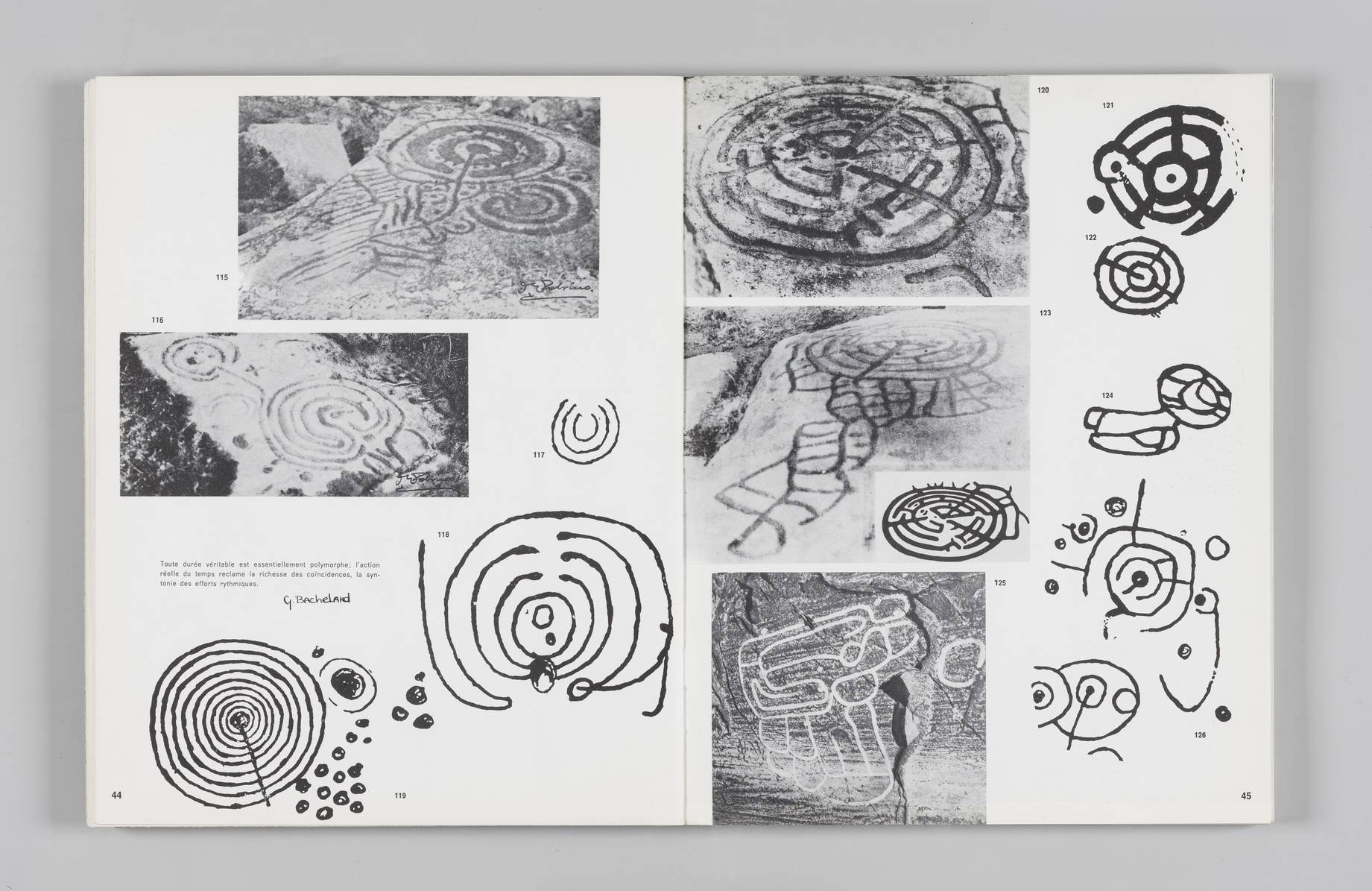

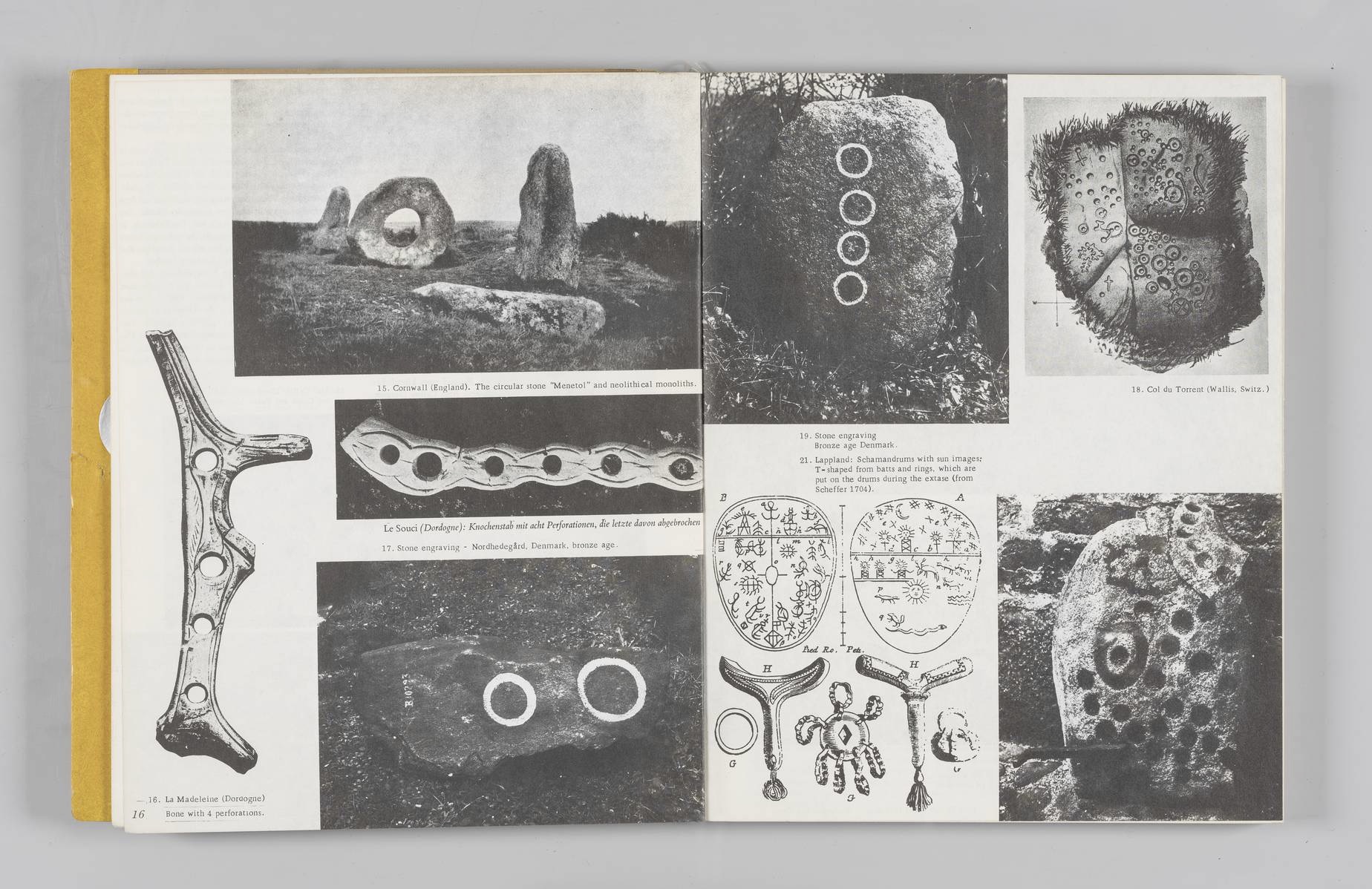

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 3, Hengelo, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 3, Hengelo, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

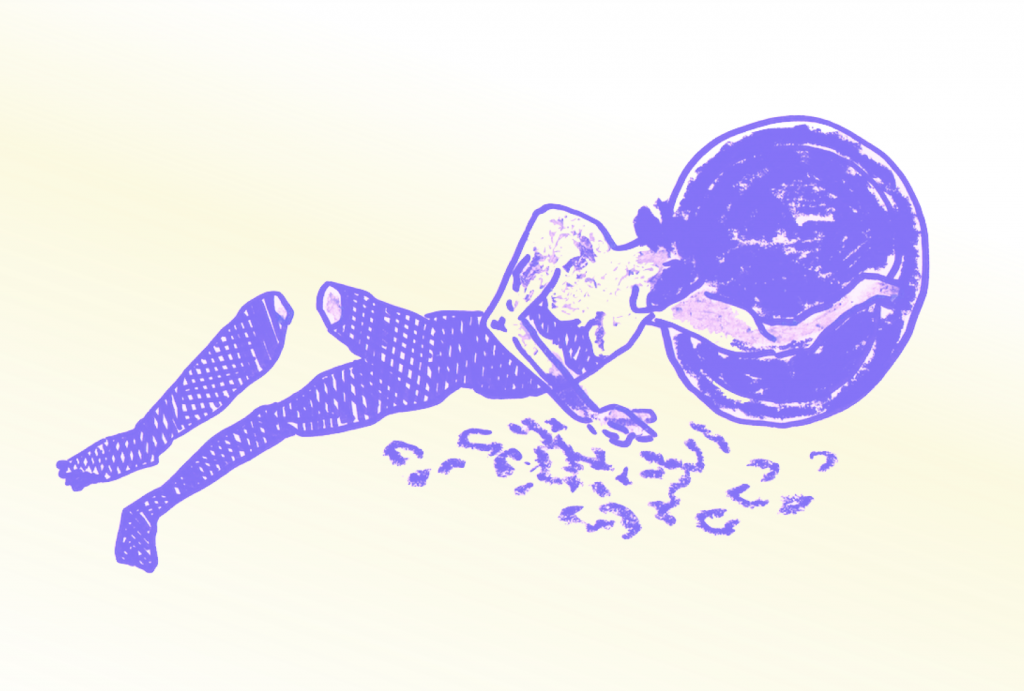

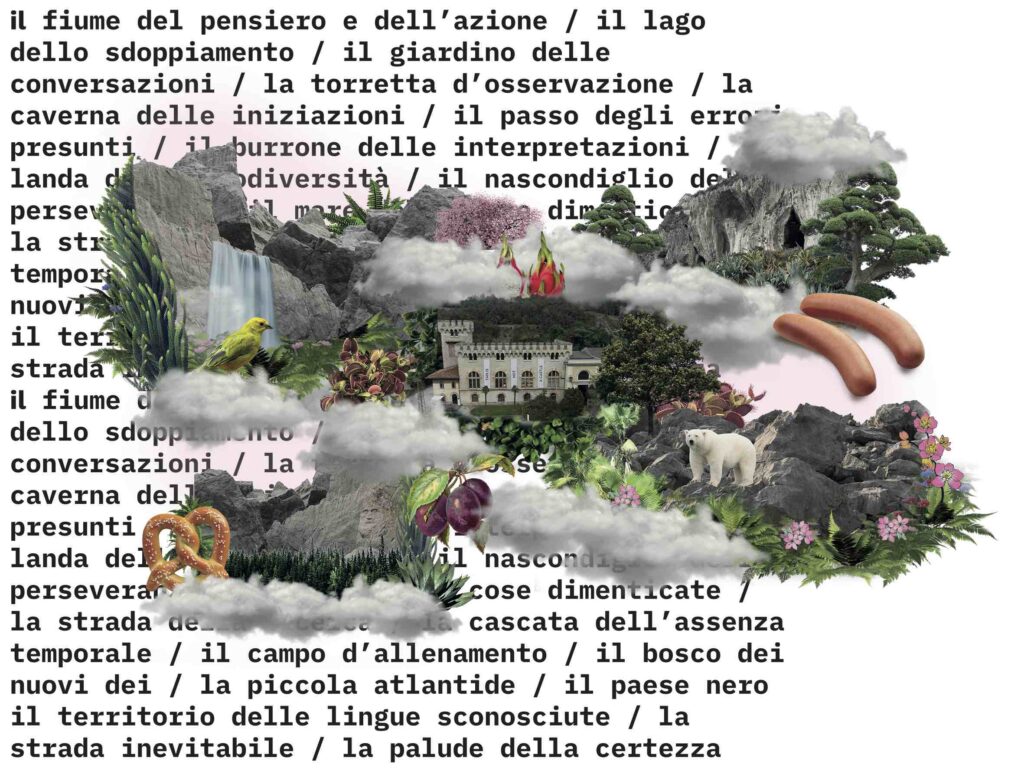

Prima di concludere la lettera, de Jong sottolinea tre punti chiave nell’economia del progetto. La topologia non è utilizzata né come strumento né in chiave simbolica, «ma nel modo più superficiale possibile», ossia formalmente, riempiendo lo spazio della doppia pagina; l’interesse è riversato verso una serie di figure topologiche, come la spirale, il nodo, il cerchio, il labirinto, forme astratte dal riverbero antro(to)pologico; la redazione è pensata come un collettivo mobile, un gruppo frammisto che condivide il rifiuto verso la settorializzazione del fare ricerca, «ci chiamavamo dilettanti professionisti! Ed eravamo contrari a tutto ciò che puzzava di specializzazione».44Ibid., p. 17.

La topologia entra dirompente nella narrazione di TST a partire dal terzo numero, interamente dedicato all’argomento, e sarà centrale fino alla quinta uscita. Ma perché tanto interesse per la topologia? Perché de Jong, pur conscia di non avere gli strumenti per maneggiare con precisione la disciplina ⎼ «non pretendevo di conoscere l’argomento, l’ho semplicemente presentato, non volevo interpretare nulla»55Ibid., p. 32.

⎼ e ribadendo più volte la volontà di non servirsene per scopo alcuno, sceglie la topologia come linguaggio e oggetto per il suo esercizio su carta?

L’influenza sembra provenire da Asger Jorn, compagno all’epoca di de Jong, artista e pensatore poliedrico, membro del movimento d’avanguardia CoBrA (1948-’51), ideatore del Movimento internazionale per un Bauhaus immaginista (1954-’57), protagonista dell’Internazionale Situazionista fino al ’61 e fondatore lo stesso anno dell’Istituto Scandinavo di Vandalismo Comparato. A differenza di suo fratello Jørgen Nash e di Guy Debord, arroccati su posizioni definitive e inconciliabili tra loro, Jorn sviluppa un pensiero situazionista trasversale capace di assorbire sia l’approccio ludico e sperimentale strenuamente difeso da Nash, sia la posizione teorica e politica di Debord per dar vita a una nuova disciplina, la Situlogia [Situlogie, Situology]. Convinto che la sopravvivenza e lo sviluppo del movimento sarebbero dipesi dalla sua capacità di «andare oltre la topologia generale»66Asger Jorn, Sur l’antisituation d’Amsterdam, Archives du Silkeborg Kunstmuseum, 1960.

pubblica nel ’6077https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/open1.html

La création ouverte et ses ennemis, dove rende manifesto il suo interesse per questa nuova disciplina, che definisce come «la morfologia trasformativa dell’unico».88https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/open4.html

Ad attirare Jorn verso la topologia pare contribuisca non poco la scoperta che il matematico Henri Poincaré, rileggendo Leibniz, ne parli in termini di “analysis situs” e che il labirinto, dispositivo centrale nel pensiero situazionista, sia uno dei problemi basilari della materia. Per Jorn tali coincidenze non sono casuali e cerca quindi di avanzare una proposta che sia capace di fare della topologia una pratica per la costruzione di nuove situazioni.

Ispirato dalle interpretazioni della meccanica quantistica di Niels Bohr, dalla filosofia di Stéphane Lupasco basata su una logica tri-dialettica, dalla teoria del tempo dell’astrofisico Nikolai Aleksandrovich Kozyrev, dalla psicogeografia situazionista, dalla psicologia topologica di Kurt Lewin e dagli studi sull’omeomorfismo di Poincaré, Jorn si rivolge alla topologia per iniziarsi a una “geometria plastica” e ripensare lo spazio, la cultura, la situazione per mezzo di uno studio delle forme in rapporto alla loro continua deformazione. La topologia gli consente di comprendere gli oggetti a partire dalla loro trasformazione e rileggere la situazione a partire da un’unica forma sempre in movimento che omeomorficamente si dispiega in infinite varianti. Secondo Jorn lo stesso Situazionismo dovrebbe riarticolare le sue teorie alla luce della Situlogia, ma Debord e l’IS non paiono d’accordo; de Jong, invece, ne sperimenta in prima persona il potenziale sovversivo.

«Siamo peggio. Siamo situazionisti»

Le estese raccolte iconografiche di figure topologiche dei numeri tre, quattro e cinque di TST sembrano infatti un’applicazione giocosa, ma non per questo meno analitica, della Situlogia di Jorn. Più che una diretta applicazione appaiono come una rielaborazione progettuale, un’esperienza dinamica e “superficiale” che lavora graficamente sull’invarianza topologica per mezzo degli stessi strumenti ⎼ carta, colla, forbici ⎼ usati per esplorare le superfici topologiche non orientabili, come il nastro di Möbius.

«Potremmo dire che il progetto è il risultato di un lavoro di collage informato dalla topologia o, inversamente, che ciò che viene presentato è una topologia fatta di taglia e incolla. In effetti, più che enfatizzare tagli e rotture, il lavoro di collage di De Jong è soprattutto un modo, tanto intuitivo quanto meticoloso, di stabilire linee di continuità e “situazioni di sovrapposizione”».99Prestsæter, cit., p. 112. Traduzione di chi scrive [We could say that the pattern is the result of a collage procedure informed by topology or, inversely, that what is presented is a topology made by cut and paste. Indeed, rather than emphasizing fissures and ruptures, De Jong’s collage procedure is primarily a way, as intuitive as it is meticulous, of establishing lines of continuity and “overlapping situations”].

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 3, Hengelo, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 3, Hengelo, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

L’esercizio su carta di de Jong, superata l’apparente scientificità prodotta dal susseguirsi di figure topologiche e di testi di rinomati matematici, fisici e storici dell’arte, è in realtà sostenuto da un impianto giocoso (vedi i numerosi contributi di Max Bataille e le irriverenti giustapposizioni iconografiche proposte), continuamente in bilico tra il serio e il faceto. Le doppie pagine della rivista diventano un enigmatico campo di variazioni di forme, in cui tutti gli elementi si intrecciano gli uni agli altri in una sorta di deformazione continua e relazionale. Sebbene la maggior parte delle figure che de Jong raccoglie e disciplina all’interno di TST non siano effettivamente omeomorfiche, l’esercizio di topologia DIY riesce a tal punto che il lettore medesimo si ritrova impigliato nella sovrabbondanza delle connessioni proposte. Connessioni che rifiutano gerarchie culturali o cronologie prestabilite, e anzi si prestano e invitano a un rimescolamento che fluisce anche oltre le pagine stesse del magazine, come si legge nel retro di copertina: «Ogni riproduzione, deformazione, modifica, derivazione e trasformazione di The Situationist Times è permessa».1010Traduzione di chi scrive [All reproduction, deformation, modification, derivation, and transformation of The Situationism Times is permitted].

È così che le esplorazioni topologiche eterodosse di de Jong danno vita a un atlante che, nel silenzio della forma, invita a riflettere sulla differenza culturale in termini di variazioni omeomorfiche, sovrapposizioni e intrecci. Un esercizio che, come si puntualizza nella quarta di copertina, non intende né fissare né tanto meno identificare, bensì smuovere, trasformare, disorientare spingendo il lettore a fare un uso personale e situato dell’archivio di immagini messo a disposizione dalla rivista. Un archivio fatto di scarti, fotocopie, materiali saccheggiati e disegni ricalcati che nasce come forma di liberazione e che dunque non intende perdere quella propulsione all’incremento, alla promiscuità e al vandalismo all’origine così potente.

«Sono orgogliosa che ci chiamiate gangster, tuttavia vi sbagliate. Siamo peggio. Siamo situazionisti».1111Ibid., p. 72. Traduzione di chi scrive [I’m proud you call us gangsters, nevertheless you are wrong. We are worse. We are situationists].

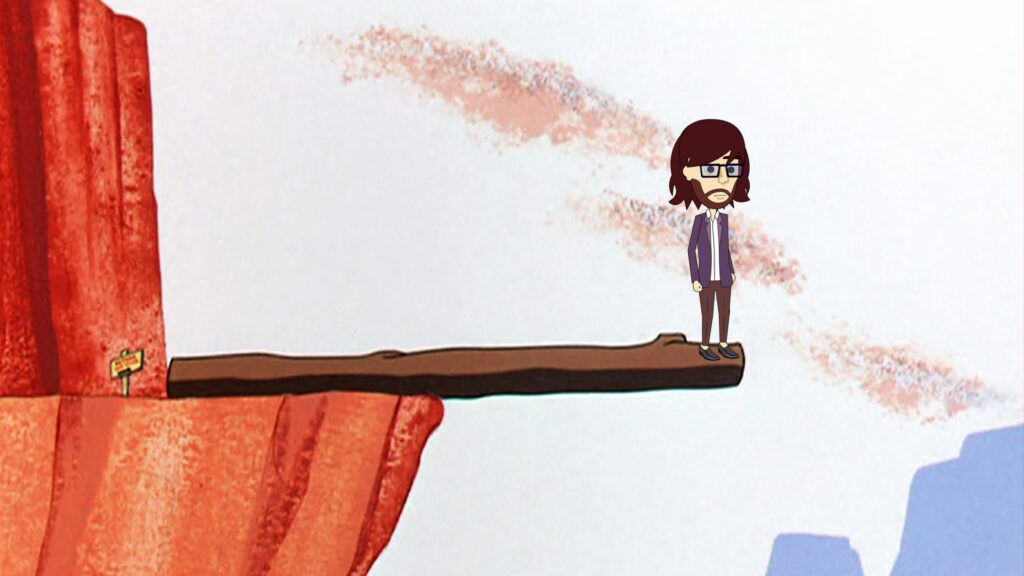

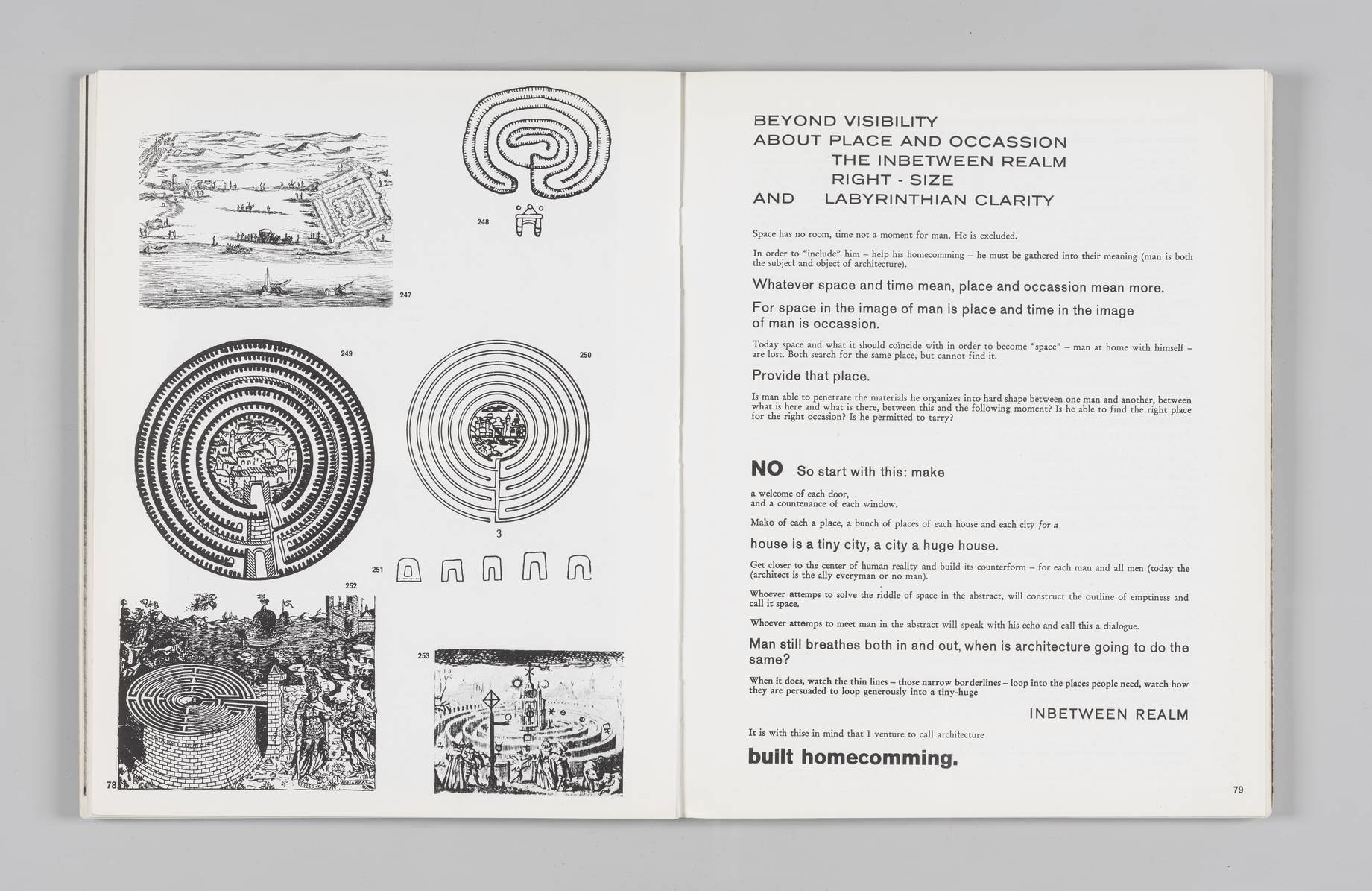

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 4, Copenhagen, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 4, Copenhagen, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

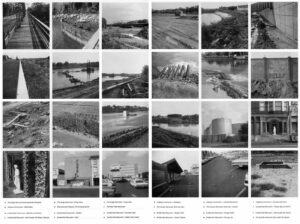

Jorn e de Jong rimangono dunque affascinati dalla topologia, considerata una nuova chiave per rielaborare il Situazionismo proprio a partire da uno dei suoi elementi fondativi, la situazione. Se de Jong si propone di approfondire la disciplina insieme al lettore all’interno del magazine, lasciandola scorrere senza regolarla in rigidi paradigmi e accogliendo diverse ipotesi e usi differenziati, Jorn la colloca alla base di un nuova ricerca che vede la non separazione delle pratiche e delle teorie e afferma anzi la loro interdipendenza. TST può leggersi come uno dei primi tentativi di applicazione della Situlogia di Jorn, disciplina ambigua e complessa che invita a pensare alle leggi matematiche «non come i garanti di un universo stabile e normato ma, al contrario, come i rivelatori di un mondo complesso e agitato».1212Pollet Juliette, De l’usage des mathématiques comme instrument de subversion: The Situationist Times (1962-1967), «Histoire de l’art», 68, 2011, p. 108.

Mescolando sottilmente i registri, la rivista riesce nel non facile compito di sfruttare l’elastica dinamicità della topologia per dipingere un mondo plurilaterale e mobile, geometricamente e filosoficamente sovversivo. La topologia ha infatti il merito di pensare lo spazio senza dare punti di riferimento. Per Jorn questa sarà una scoperta centrale. Il concetto di non-orientabilità assumerà un valore epifanico e verrà utilizzato per mettere in discussione non solo la nozione di spazio ma l’intero sistema logico, filosofico e politico occidentale. TST usa la topologia con acume e ingegno, costruendo mondi reversibili e disorientanti all’interno dei quali tutto è in continua metamorfosi e il gioco diventa l’unica stimmung per godere della Situazione.

Per calarsi all’interno delle derive topologiche transculturali e anacroniche di TST, è bene ora tentare di (in)seguire più da vicino la parabola del pensiero di Jorn per scoprire fin dove riesce a condurre la Situlogia nel labirinto della condizione umana.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 4, Copenhagen, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 4, Copenhagen, 1963. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Triolettica, un’euristica

Per comprendere appieno la svolta situlogica di Jorn, è bene ricordare il contesto entro cui prende forma. Non bisogna infatti dimenticare che il Situazionismo nasce come agglomerato di più movimenti d’avanguardia con l’obiettivo condiviso di ripensare la società fordista del secondo dopoguerra, «dove le persone erano ridotte a lavoratori e consumatori passivi che vivono in ambienti urbani sterili e noiosi, mentre guardavano immagini che glorificavano quella stessa vita».1313Mikkel Bolt Rasmussen, Jakob Jakobsen (eds.), Cosmonauts of the Future, Nebula, Autonomedia, Copenaghen/New York, 2015, p. 9.

L’arte viene assunta come strumento di realizzazione collettiva e di emancipazione dalla soggiogazione capitalistica. Per contrastare un sistema che incita alla contemplazione passiva di spettacoli autocelebrativi e a forme di esperienza sempre più mediate da oggetti e commodities, il Situazionismo propone la creazione di situazioni, momenti deliberatamente costruiti allo scopo di risignificare il tempo libero e disalienare la vita quotidiana dalla tirannia del capitale. Per far sì che l’arte e la situazione siano effettivamente forme creative disponibili per tutti, i situazionisti necessitano però prima sfatare l’ideale dell’artista di matrice borghese. Se infatti l’arte diventa lo strumento di trasgressione dall’automazione capitalistica, è bene che questa venga sostituita da «una nuova arte della vita che sarebbe possibile solo attraverso una rivoluzione della vita quotidiana portata avanti non da un’avanguardia ma dal popolo stesso. Poesia fatta da tutti. La questione era come far partecipare tutti al processo rivoluzionario».1414Ibid., p. 10.

Proprio su questo punto il movimento si spaccherà in tante micro-situazioni e assumerà diversi posizionamenti in merito alla questione.

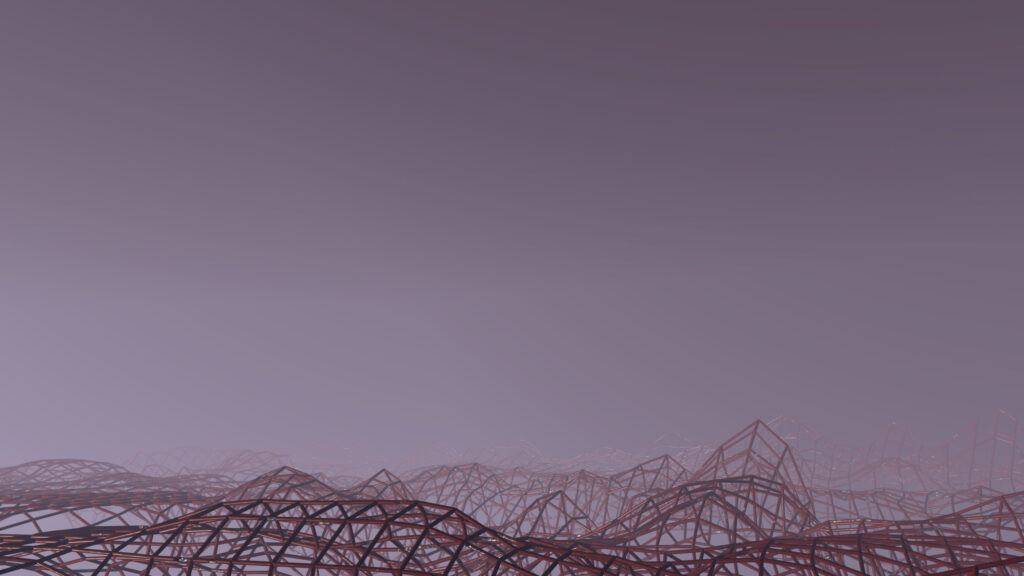

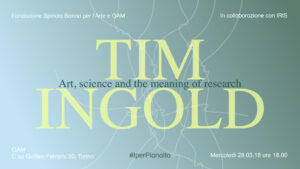

Asger Jorn, De la méthode de triolectique dans les applications en situlogie générale. Institut Scandinave de Vandalisme Comparé, Aarhus, 1964.

Asger Jorn, De la méthode de triolectique dans les applications en situlogie générale. Institut Scandinave de Vandalisme Comparé, Aarhus, 1964.

Jorn, dal canto suo, proprio negli anni in cui il movimento si disgrega in piccole molecole, sente l’esigenza di tornare alle origini, all’“analysis situs”, a una comprensione topologica della situazione: «Se prendiamo questo concetto come un qualcosa di fisso, allora stiamo chiaramente perdendo di vista il fatto che la situazione non è un concetto, e nemmeno una formulazione, ma un’azione continua».1515https://echogonewrong.com/asger-jorn-and-critique-of-eurocentrism/

La topologia, come “scienza delle metamorfosi”, si offre a Jorn come terreno privilegiato per sostenere che tutto può essere trasformato in qualcos’altro. Il suo ragionamento privilegia la plasticità, «la creazione di variabilità all’interno di un’unità e la ricerca di un’unità tra le variabili».1616https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/open4.html

Presto interessato ad allargare l’applicazione della topologia anche ad altri campi del sapere, Jorn sposta gradualmente l’attenzione verso i meandri della storia della cultura. Fonda nel ’61 l’Istituto Scandinavo di Vandalismo Comparato proprio con l’obiettivo «di costruire una sorta di contro-archivio alla storia dominante dell’arte occidentale e di documentare i modelli topologici, come i nodi e gli intrecci, tipici della decorazione nordica».1717Prestsæter, cit., p.168. Per maggiori informazioni vedere Peter Shield (ed.), Comparative Vandalism. Asger Jorn and the Artistic Attitude to Life, Routledge, London, 2020 [1998].

Tra il ’62 e il ’64, scrive almeno due testi fondamentali sull’argomento, “Naturens orden. De divisione Naturae”1818Testo tradotto in inglese in Asger Jorn, Peter Shield (eds.), The Natural Order and Other Texts, Farnham: Ashgate, 2002, e presente in Mikkel Bolt Rasmussen, Jakob Jakobsen (eds.), Cosmonauts of the Future, Nebula, Autonomedia, Copenaghen/New York, 2015, pp. 133-176.

e “Sauvagerie, barbarie et civilisation”1919Testo tradotto in inglese in Asger Jorn, Peter Shield (eds.), The Natural Order and Other Texts, Farnham: Ashgate, 2002, e presente in Mikkel Bolt Rasmussen, Jakob Jakobsen (eds.), Cosmonauts of the Future, Nebula, Autonomedia, Copenaghen/New York, 2015, pp. 133-176.

(da cui estrae2020Testo tradotto in inglese da Peter Shield e presente in Mikkel Bolt Rasmussen, Jakob Jakobsen (eds.), Cosmonauts of the Future, Nebula, Autonomedia, Copenaghen/New York, 2015, pp. 238-249.

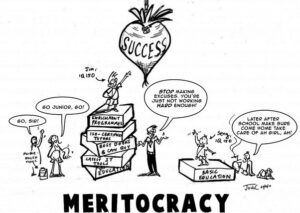

“De la méthode de triolectique dans les applications en situlogie générale”), saggi articolati che tentano una critica al materialismo dialettico, la riabilitazione storica e culturale di termini come “vandalismo” e “barbarie” e la teorizzazione di una nuova logica tripartita, a cui dà il nome di Triolettica. Quest’ultima nasce da un esercizio di rilettura della logica su cui poggia il pensiero scientifico moderno, sebbene Jorn riconosca subito come essa sia in realtà sedimentata engrammaticamente nella cultura occidentale.

«La triolettica o la dottrina sulla necessità e la sufficienza di tre informazioni complementari per descrivere ciò che chiamiamo una situazione non è nuova. Risale alle idee gnostiche precristiane che forse avevano la loro origine nei principi pitagorici e che formano anche la base della dottrina cristiana della Trinità mantenuta come principio dai catari, che furono decimati nel XII secolo dai cattolici in una serie di persecuzioni. […] Nella moderna società democratica, la dottrina cristiana della Trinità è stata sostituita dalla dottrina della libertà, uguaglianza e fraternità, dalla dottrina dell’amore, speranza e fede».2121Jorn, Shield, cit., p. 87. Traduzione di chi scrive [Triolectics or the doctrine about the necessity and the sufficiency of three complementary pieces of information to describe what we shall call a situation is nothing new. It goes back to pre-Christian Gnostic ideas that possibly had their origin in Pythagorean principles and which also form the basis of the Christian doctrine of the Trinity maintained as a principle by the Cathars, who were decimated in the 12th century by the Catholics in a series of persecutions. […] In modern democratic society, the Christian doctrine of the Trinity has been replaced by the doctrine of liberty, equality and fraternity, by the doctrine of love, hope and faith].

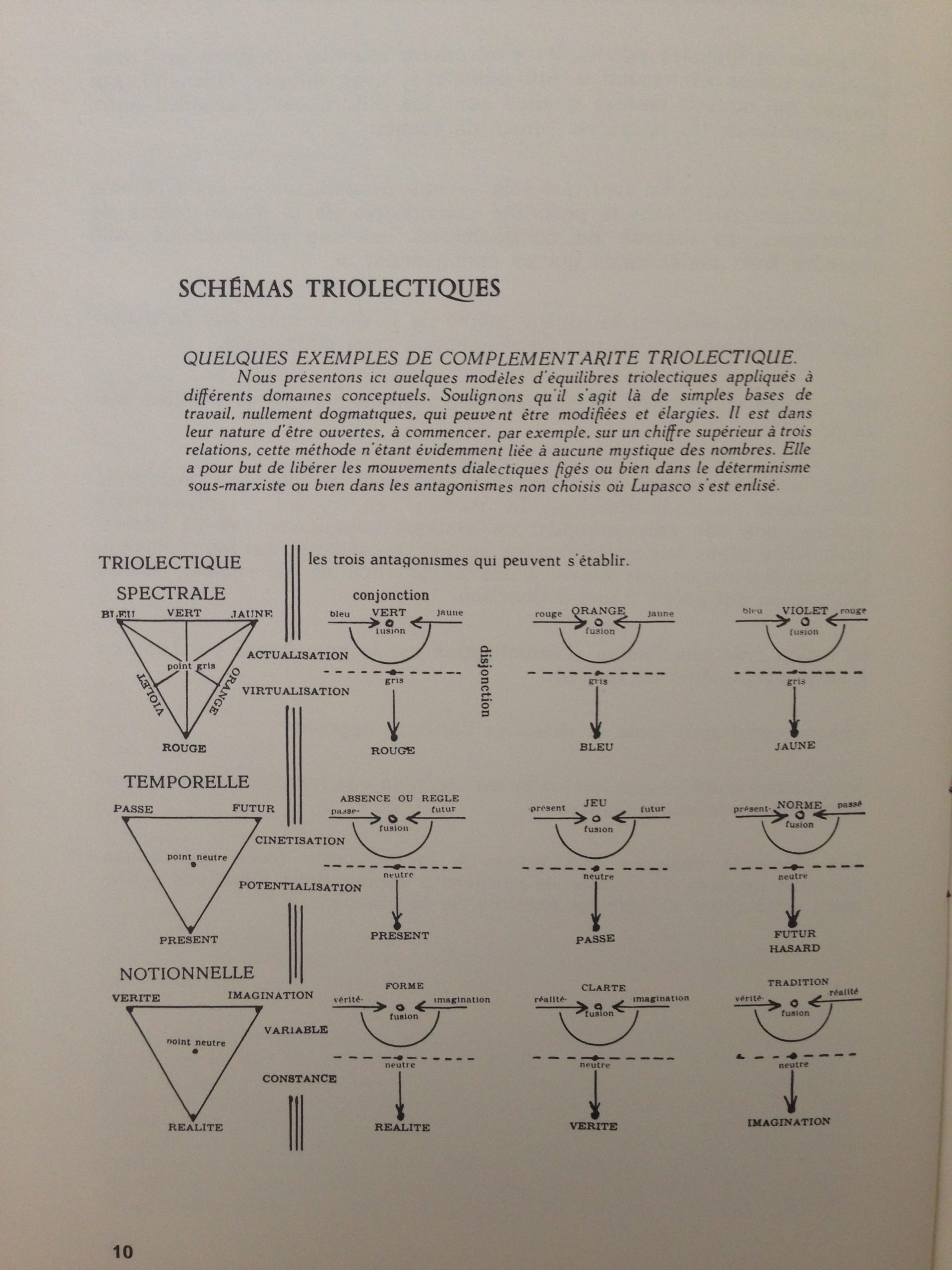

Asger Jorn, De la méthode de triolectique dans les applications en situlogie générale. Institut Scandinave de Vandalisme Comparé, Aarhus, 1964.

Asger Jorn, De la méthode de triolectique dans les applications en situlogie générale. Institut Scandinave de Vandalisme Comparé, Aarhus, 1964.

Ad ogni modo, è a partire da una riflessione sul principio di complementarietà di Bohr che Jorn inizia a smontare, pezzo per pezzo, la filosofia della scienza occidentale, arrivando a postulare che «in ogni relazione complementare ci devono essere almeno tre fattori complementari».2222Asger Jorn, Natural Order, in Mikkel Bolt Rasmussen, Jakob Jakobsen (eds.), Cosmonauts of the Future. Nebula, Autonomedia: Copenaghen/New York, 2015, p. 148.

La teoria di Bohr all’epoca è molto influente in Scandinavia e diviene per Jorn strumento privilegiato per rimuovere pregiudizi unilaterali e introdurre nuove possibili interpretazioni mobili e transitorie del sistema-cultura. Per Bohr, infatti, è chiaro che ogni cultura può essere studiata solo attraverso il filtro delle soggettività e delle culture proprie di ciascun osservatore. Ma il limite di Bohr è, secondo Jorn, quello di non fare altrettanta chiarezza sugli elementi su cui si fonda la conoscenza:

«L’equivoco dell’Interpretazione di Copenhagen è quello di far uso della classica identificazione di oggetto e attualità invece di usare i due concetti come opposti e riconoscere che esistono tre e non due elementi complementari, cioè l’oggettivo, l’attuale e il soggettivo o, per dirla in altro modo, oggetto, strumento e osservatore».2323Ibid., p. 143.

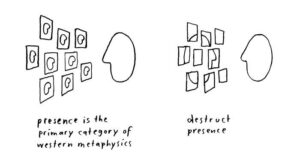

Nell’inseguire una nuova logica tripartita Jorn è conscio della sfida che tale progetto implica, e infatti si sofferma lungamente sull’impossibilità dell’essere umano di conoscere contemporaneamente l’oggetto e la strumentazione che usa per “vedere”. La costruzione binaria del pensiero occidentale, alla base della logica aristotelica e della geometria euclidea, viene ripensata in termini triolettici in modo che l’opposizione tra due elementi non produca una sintesi, a sua volta produttrice di un nuovo dualismo, ma trovi «la sua polarizzazione fuori di sé».2424Ibid., p. 156.

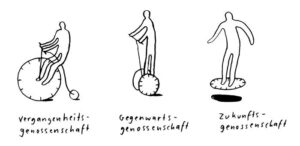

Da circoscrivere all’interno della più ampia scienza situlogica, la Triolettica, a differenza della topologia che è solita “pensare” le forme nell’estensione dello spazio, viene elaborata da Jorn inizialmente in termini di tripolarizzazione temporale.

«Per molto tempo ci è stato impossibile, in quanto prigionieri del linguaggio, astrarre dal Tempo ciò che la sintassi ci dice – che esso è scomposto in una triplicità apparentemente armoniosa di pura Durata – e ciò significa che ci richiede un importante processo mentale, che consiste nel cogliere intuitivamente solo uno degli aspetti, che una delle forme del Tempo è sempre opponibile alle altre due presenti. Il concetto di triplicità nasconde e maschera il principio di antagonismo – uno degli elementi è sempre opposto agli altri due come coppia».2525Asger Jorn, On the Triolectical Method in its Application in General Situology, in Rasmussen, Jakobsen, cit., p. 239. Traduzione di chi scrive [For a long time it has been impossible for us, as prisoners of language, to abstract from Time what this syntax tells us – that it is broken up into an apparently harmonious triplicity of pure Duration, and this means that it demands of us an important mental process, consisting of intuitively seizing upon only one of the aspects – that one of the forms of Time is always opposable to the two others present. The concept of triplicity, which plays the same role as three elements, conceals and masks the principle of antagonism from us – one of the elements being always opposed to the two others as a pair].

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 5, Copenhagen, 1964. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 5, Copenhagen, 1964. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Come riprova che il suo pensiero sia parte di una temperie diffusa e trasversale, Jorn segnala come esso sorga in simultanea alle teorizzazioni filosofiche di Lupasco e alle postulazioni astrofisiche di Kozyrev. Ogni disciplina, con gli strumenti a sé congeniali, palesa una sofferenza diffusa verso la logica che la nutre. Le nozioni stesse di scienza, arte, filosofia si trovano dunque a essere rimesse in discussione alla luce di una nuova sensibilità che mina il pensiero su cui sono state erette. Esaminando le strutture logiche su cui si edificano culture come quella latina, russo-bizantina e germanica, Jorn tenta di elaborare una proposta per «far luce sul funzionamento della psiche profonda e fornire un resoconto razionale della natura delle grandi malattie mentali che sono state finora incurabili».2626Ibid., p. 245.

Riprendendo la teoria degli antagonismi di Lupasco2727«Per Lupasco occorre pensare i valori logici non come delle entità statiche ma come processi, attività, operazioni, energie. Nella logica binaria i due poli sono degli antagonismi che non si realizzano mai in assoluto, tendono ad attualizzarsi l’uno a discapito della virtualizzazione dell’altro, ma senza mai raggiungere l’attualizzazione o la virtualizzazione assolute, giacché, in quanto dinamismi, smetterebbero immediatamente di esistere. Questo antagonismo prevede inoltre un terzo valore che corrispondeva alla coesistenza allo stesso grado dei due valori logici opposti. Lupasco scrive: “L’esperienza logica – si può dire l’esperienza tout court – esplicita una logica dove la bivalenza implica una trivalenza polare”». Tratto da Daniele Vazquez Pizzi, What’s trialectics? Genealogy of a theory of space, atti di Urbanism & Urbanisation, VI International PhD Seminar, Iuav, Venezia, 2011.

e gli studi del matematico Frobenius, Jorn guarda al tempo come un sistema dinamico tripartito (passato-presente-futuro) in cui «affinché un qualsiasi evento abbia luogo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell’Universo, un’energia, un dinamismo deve poter passare da un certo stato di potenzializzazione a un certo stato di attualizzazione, senza il quale non si potrebbe nemmeno parlare di energia e tutto sarebbe statico e stagnante».2828Jorn, cit., p. 239.

Nel sistema tripartito di Jorn si verifica un continuo scontro-congiunzione degli elementi che conduce all’attualizzazione di due di loro e alla virtualizzazione del terzo a loro opposto.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 5, Copenhagen, 1964. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, 5, Copenhagen, 1964. Courtesy di Ellef Prestsæter e Torpedo, Oslo, in collaborazione con Jacqueline de Jong, Malmö Konsthall e Museum Jorn.

La formazione di un antagonismo, ovvero l’attualizzazione (detta anche fissione) di due termini e la virtualizzazione del terzo è chiamata da Jorn “situazione”. La nozione di tempo racchiude per Jorn tre differenti tipi di antagonismi: passato-presente, presente-futuro, passato-futuro. Ogni cultura si differenzierebbe dalle altre a partire dall’antagonismo su cui insiste. Da queste considerazioni Jorn tenta di inserire all’interno della dinamica tripolare anche i concetti di cultura e civiltà.

«Si potrebbe considerare la cultura come l’attualizzazione di un passato-presente (di ciò che in danese si chiama ancora “tradizione” o “vessillo”) e la civiltà come l’attualizzazione di un passato-futuro (che prende il nome di “storicità” o “cronologia”). Questi due sistemi si basano sui loro particolari antagonismi, che hanno il potenziale di essere un presente, o un futuro, e con la loro sola opposizione sembrano manifestarci la divergenza stessa tra il Nord e il Sud europeo».2929Ibid., p. 243. Traduzione di chi scrive [One could consider culture as the actualization of a past-present (of what is still called “tradition” or “vane” in Danish) and civilization as the actualization of a past-future (which is called “historicity” or “chronology”). These two systems are based upon their own particular antagonisms, which have the potential to be a present, to be a future, and by their opposition alone seem to manifest to us the very divergence of the European North and South].

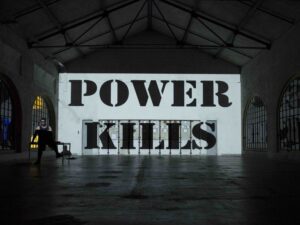

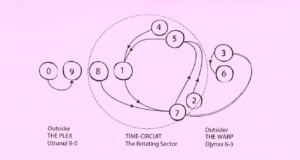

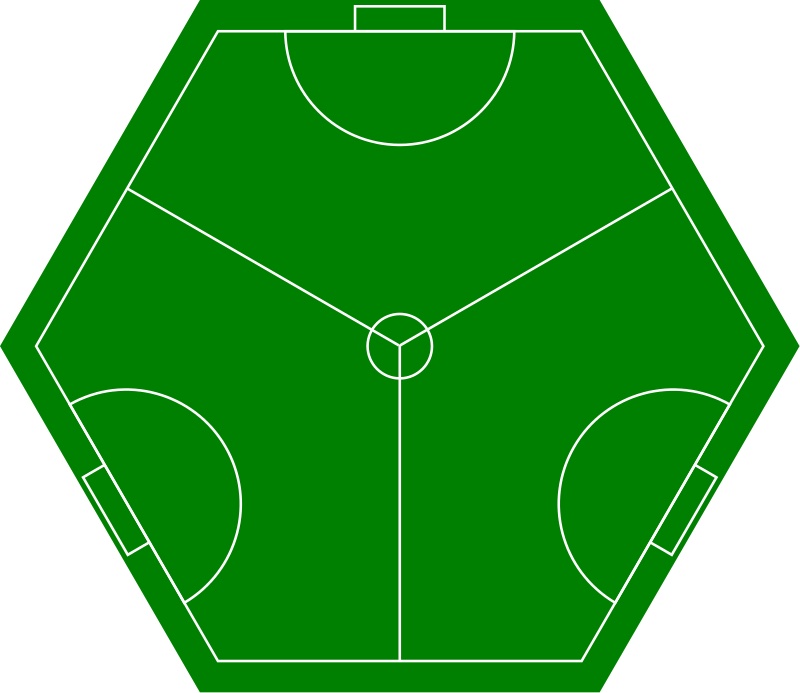

Per illustrare con ancora maggiore chiarezza il suo pensiero, Jorn introduce alcuni modelli triolettici di carattere esemplificativo e non dogmatico che mette in funzione in tre diversi domini come quello “spettrale”, relativo ai colori, quello di derivazione bohriana, oggetto-strumento-soggetto, e quello “nozionale”, che delinea una triangolazione verità-immaginazione-realtà. Ma forse il caso che più chiaramente illustra il superamento dell’opposizione binaria prende come riferimento il gioco del calcio.

«Immaginiamo ora un tipo di campo da calcio completamente nuovo, dove, invece di due squadre e due porte, ci sono tre squadre e tre porte. Cosa succederebbe se le tre squadre cominciassero a giocare l’una contro l’altra? Si scoprirebbe rapidamente che è impossibile controllare quale dei due avversari abbia segnato. Sarebbe necessario invertire le regole in modo che la vittoria sia negativa, che vinca la squadra che si è difesa meglio e che ha subito meno goal. La vittoria diventa difensiva e non offensiva».3030Jorn, cit., pp. 156-157. Traduzione di chi scrive [Let us now imagine a whole new type of football field, where, instead of two teams and two goals, there are three teams in play and three goals. Now what would happen when the three teams began to play against each other? It would swiftly be discovered that it is impossible to control which of the two attacking enemies had scored. It would become necessary to invert the rules so that the victory was a negative one, so that it was the team that has defended itself best and had let in the least goals that was the victor. The victory becomes defensive and not offensive].

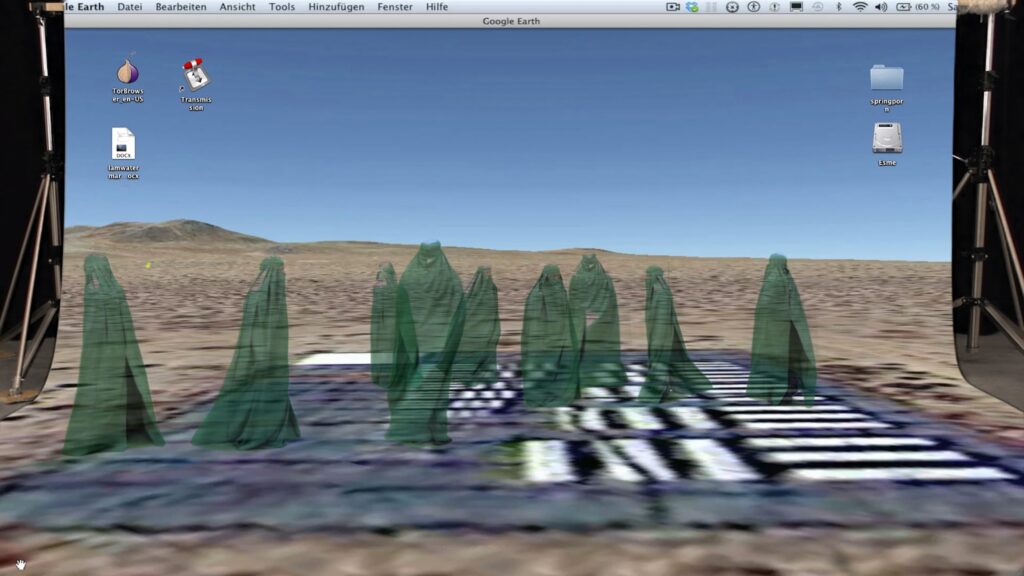

Esempio di campo da calcio a tre lati (“three sided football”, 3SF).

Esempio di campo da calcio a tre lati (“three sided football”, 3SF).

Questo modello permette di evidenziare come la Triolettica di Jorn, più che costruire una vera e propria teoria, si sviluppi come un’euristica: «Se questo [metodo] descriva di per sé il passaggio dalla dialettica alla complementarità, non lo dirò. Che una relazione a tre sia statica o costante dipende, comunque, dal fatto che si verifichi una tensione crescente. […] Sto solo cercando di scoprire cosa succede».3131Ibid., p. 157.

Inoltre, il campo da calcio viene concepito a esagono e non a triangolo, ed è quindi una figura geometrica a sei lati a meglio informare una logica tripolare. La riorganizzazione radicale dello spazio da gioco ne fa ad ogni modo un curioso esercizio situazionista che spinge le squadre a formare nuove e instabili alleanze delineando un gioco senza schemi fissi e aperto all’imprevedibile, alla tattica del contingente. Tale modello è stato ripreso a partire dagli anni ’80 da vari gruppi post-situazionisti in tutto il mondo,3232Strategic Optimism Football, Triolectical Materialism and the Beautiful Game of Three-Sided Football, «COBRA RES 1.4», Dec. 2014.

a dimostrazione del fatto che la teoria di Jorn – che non ha mai potuto giocare la sua partita triolettica – sia in effetti una pratica ancora capace di stimolare, ludicamente, una riflessione. Una fonte di stimolo diretto non solo per i situazionisti ma per tutta una serie di studi sulla topologia e la costruzione dello spazio – basti pensare alla “dialettica triplice dello spazio” del sociologo marxista Henri Lefebvre o, più indirettamente, alla nozione di “Thirdspace” del geografo Edward Soja3333Vazquez, cit.

e agli studi sulle eterotopie del cyberspazio3434Silvia Cegalin, Eterotopie cyberspaziali, «KABUL magazine», maggio 2021.

– che assorbono e rimodulano l’impulso radicale, disincantato e sovversivo che muove, lungo tutta la sua vita, il pensiero di Jorn.

«Costruire un nuovo mondo di concetti parallelo e indipendente dal vecchio è possibile solo se si trova un nuovo pianeta e si inizia l’esistenza in modo completamente nuovo. Questo è forse possibile oggi, ma noi altri che vogliamo ancora rimanere sulla Terra non siamo interessati a vederla ridotta a un museo. Preferiamo scoprire qualcosa di nuovo per noi stessi».3535Jorn, cit., p. 170. Traduzione di chi scrive [Building a new world of concepts parallel to and independent of the old is only possible if one finds a new planet and begins existence in a completely new way. This is perhaps possible today, but we others who still wish to remain on the earth are not interested in having it reduced to a museum. We would rather discover something new for ourselves].

Risonanze e riterritorializzazioni

L’esplorazione topologica condotta da Jorn durante gli anni ’60 presenta ancora oggi molti punti di fascinazione, tanto è vero che potrebbe ergersi come esercizio di metodo per qualsiasi movimento impegnato a sostenere la pluriversalità, a partire dalla lotta contro l’incessante colonizzazione delle menti.3636Arturo Escobar, Pluriversal Politics, Duke University Press, Durham/London, 2020.

Da Jorn in poi la topologia non smetterà di influenzare la filosofia continentale e la fioritura di forme di pensiero critico all’epistemologia moderna occidentale, dal modello cartografico di Deleuze e Guattari3737Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Piani, Orthotes, Salerno, 2017 [1980].

alla filosofia incarnata di Serres,3838Michel Serres, Les Cinq Sens: philosophie des corps mêlés, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris, 1985.

senza dimenticare Lacan e Latour, passando per la sensibilità topologica dello sguardo antropologico di de Certeau,3939Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2010 [1980].

fino alla svolta topologica della cultura postulata da Lury, Parisi e Terranova.4040Luciana Parisi, Celia Lury, Tiziana Terranova (eds.), The Becoming Topological of Culture, «Theory, Culture & Society», 29(4-5), 2012.

Karen Kurczynski, rileggendo con “strumenti” attuali l’esperienza di TST, arriva persino a sostenere il potenziale queering della topologia, a suo modo capace di «rigettare ogni categorizzazione di normalità e favorire invece l’apertura alla possibilità».4141Prestsæter, cit., p. 198.

Nondimeno, è pur vero che l’esplorazione di Jorn palesa alcuni limiti strutturali che ne inficiano l’operatività. Rachele Borghi, in un recente e fecondo esercizio di decolonializzazione del sistema-mondo scrive: «Ogni volta che ragioniamo in termini di binomio, in termini di coppie e di dicotomie ragioniamo in termini occidentali, moderni e, di conseguenza, coloniali».4242Rachele Borghi, Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema-mondo, Meltemi, Milano, 2019, p. 53.

Una delle carenze maggiori del pensiero di Jorn sta proprio nell’incapacità di riconoscere il portato coloniale e imperialista insito nel pensiero cartesiano, che viene di fatto trattato al pari di altri modi di pensare. Jorn non è mai in grado di uscire effettivamente dall’eurocentrismo, trattando solo ed esclusivamente paradigmi europei per una riabilitazione della tradizione e cultura scandinava. Ciononostante, l’incursione qui promossa intende evidenziare l’irriducibile uso sovversivo della topologia e pertanto aderisce alla prospettiva “fallimentare” proposta da Mikkel Bolt Rasmussen e Jakob Jakobsen, curatori del volume Cosmonauts of the Future, che rileggono il Situazionismo proprio alla luce della sua sconfitta rivoluzionaria. Forse infatti è proprio nell’analisi del suo fallimento che il pensiero di Jorn può mantenersi generativo. Forse è proprio ripartendo da una scienza della perpetua deformazione che il Situazionismo di Jorn non può (che) fallire, perché piuttosto che definire paradigmi esso si abbandona a un fluire amatoriale e dis(ri)orientato.

More on Magazine & Editions

Magazine , AUTOCOSCIENZA – Parte II

Il margine che fa respirare lo sguardo: intervista a Chiara Bersani

Spunti di riflessione sul movimento e la cura dei corpi nelle arti performative.

Magazine , AUTOCOSCIENZA - Parte I

Composizione e autorialità nella Digital Music

Il processo di creazione artistica a opera delle Intelligenze Artificiali.

Editions

Printed edition

Assedio e mobilità come modi per stare al mondo: le prime ricerche di KABUL in edizione limitata.

Editions

Utopia on now. Dalle avanguardie artistiche all'utopia del fallimento

Excursus teorico dalla definizione di utopia classica al suo fallimento e alla sua ridefinizione

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Ne Quid Nimis. Sull’opera di Walter Swennen

Prefazione di Luca Bertolo.

Digital Library

Dalla visione del mondo alla sua esposizione

La favola di Internet come esposizione mondiale d’arte universalmente inclusiva e la figura dell’artista contemporaneo da artefice della forma a fornitore di contenuti. In esclusiva su KABUL magazine, un saggio inedito del 2018 di Boris Groys.

Projects

Le forme pop della didascalia

L’uso della didascalia nel contesto museale e la descrizione dell’immagine nell'epoca della cultura visiva: una riflessione scaturita dal secondo appuntamento di Q-RATED (Quadriennale di Roma).

Projects

Sconfiggere il populismo sovranista con il linguaggio esoterico dell’arte contemporanea e la collaborazione dei musei

Quali sono i diversi approcci adottati da curatori e direttori di musei per condurre un workshop nella propria istituzione? Una riflessione scaturita da Q-RATED, il programma di workshop organizzato da Quadriennale di Roma.

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Simone Rossi (1993) è dottorando presso l’Università Iuav di Venezia in co-tutela di tesi con la Universidade de São Paulo (FAUUSP). I suoi interessi di ricerca privilegiano uno studio trasversale alle discipline del progetto, per un’indagine delle dinamiche sottese all’immagine contemporanea tra editoria e cultura visuale. Dal 2015 collabora con CACTUS, studio creativo con sede a Milano, di cui co-cura il semestrale cartaceo e la piattaforma digitale PANORAMA.

Mikkel Bolt Rasmussen, Jakob Jakobsen (eds.), Cosmonauts of the Future. Texts from the Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere, Nebula, Autonomedia, Copenaghen/New York, 2015.

Rachele Borghi, Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema-mondo, Meltemi, Milano, 2019.

Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2010 [1980].

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Piani, Orthotes, Salerno, 2017 [1980].

Arturo Escobar, Pluriversal Politics, Duke University Press, Durham/London, 2020.

Asger Jorn, Open Creation and Its Enemies, «Internationale Situationniste», 5, 1960.

Asger Jorn, Sur l’antisituation d’Amsterdam, Archives du Silkeborg Kunstmuseum, 1960.

Asger Jorn, Sauvagerie, barbarie et civilisation, Farândola, Paris, 2005 [1964].

Pollet Juliette, De l’usage des mathématiques comme instrument de subversion: The Situationist Times (1962-1967), «Histoire de l’art», 68, 2011.

Celia Lury, Luciana Parisi, Tiziana Terranova (eds.), The Becoming Topological of Culture, «Theory, Culture & Society», 29(4-5), 2012, pp. 3-35.

Ellef Prestsæter (ed.), These are Situationist Times, Torpedo Press, Oslo, 2019.

Michel Serres, Les Cinq Sens: philosophie des corps mêlés, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris, 1985.

Daniele Vazquez Pizzi, What’s trialectics? Genealogy of a theory of space, atti di Urbanism & Urbanisation, VI International PhD Seminar, Iuav, Venezia, 2011, pp. 444-449.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.