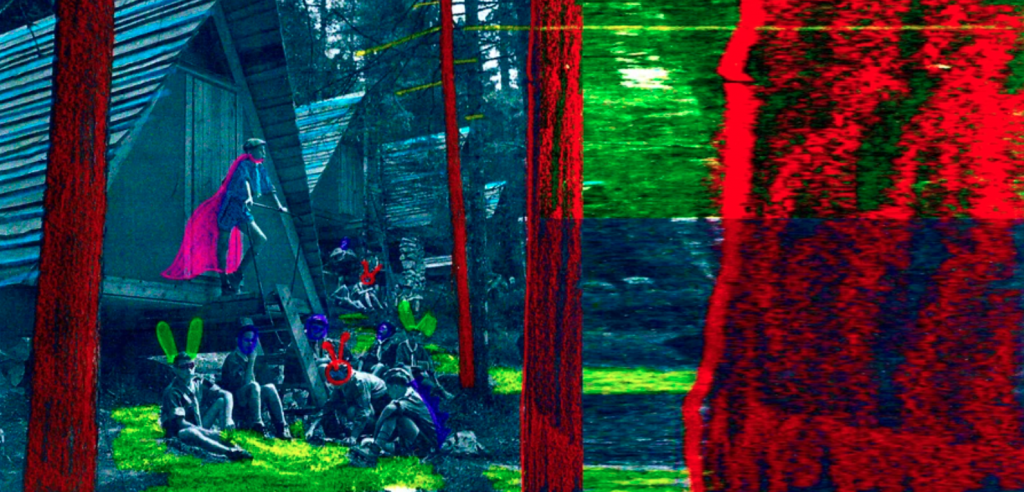

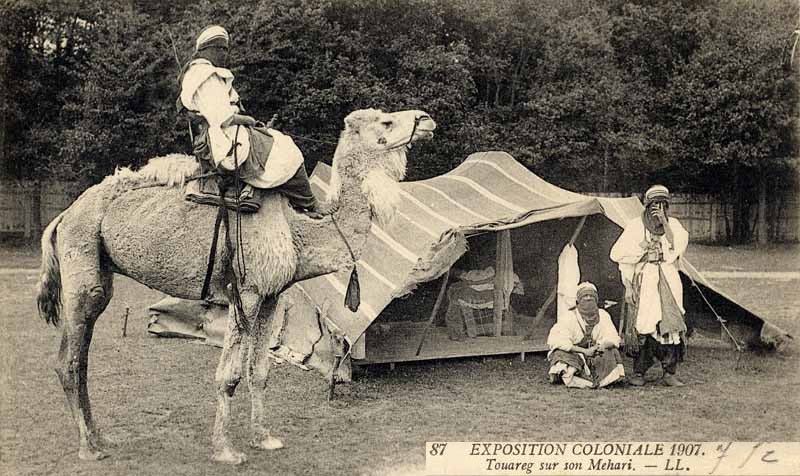

Esposizione coloniale di Parigi, 1907.

Esposizione coloniale di Parigi, 1907.

«Tutti gli ambienti sono intrisi di colonialità. I corpi che li attraversano se ne imbevono e ne diventano portatori inconsapevoli»

Rachele Borghi, Pensare decolonialmente

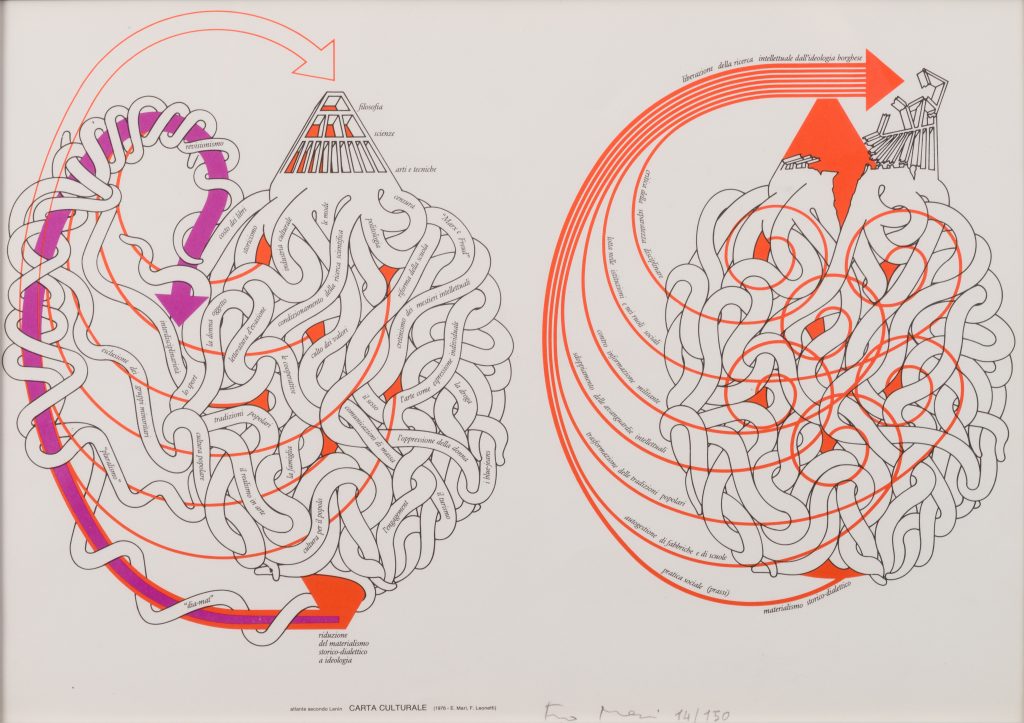

Il museo imperialista

La narrazione storica, intesa come costruzione discorsiva, crea un sistema di pensiero, di interpretazione e rappresentazione delimitato specificamente. La modalità attraverso cui si orienta lo sguardo per costruire un discorso cela sempre una base ideologica in cui il sistema sociopolitico e l’apparato culturale si mescolano, stabilendo le direttive su cui costruire le identità e definire sé stessi. Per creare e garantire lunga vita a questo meccanismo, le istituzioni utilizzano quello che Michel Foucault definisce volontà di verità, un elemento arbitrario e contingente con lo scopo di esercitare pressione e un potere di costrizione sulle narrazioni ritenute non allineate. In questo modo, il Nord Globale ha imposto progressivamente i suoi presupposti culturali, consolidando codici e sistemi narrativi che favorissero la sua configurazione ideologica a scapito delle altre culture del mondo.

Il museo è una delle istituzioni al centro di questo dibattito, poiché socialmente rappresentato come spazio neutrale, pensato come catalizzatore e veicolo di messaggi estetici. Rientra, invece, nel panorama delle eterotopie come spazio di connessione in cui i rapporti interni sono continuamente sottoposti a processi di sospensione, neutralizzazione o inversione. In quanto istituzione, esso ha un ruolo che «non è limitato alla rappresentazione dell’arte: nutre e si nutre dell’ecosistema culturale al quale appartiene attraverso una complessa serie di azioni che risiedono spesso nel regno dell’immateriale».11Ute Meta Bauer, The Making of an Institution, in Marco Scotini (a cura di), Utopian Display. Geopolitiche curatoriali, Quodlibet, Macerata, 2019, p. 36.

Il museo è, allo stesso tempo, luogo di accumulazione e di controllo che esercita un potere normativo sui corpi che lo attraversano e, ponendo al centro l’atto del mostrare e del rappresentare, a sua volta dà forma agli oggetti che mette in scena. In questo processo, si viene a creare un pubblico specificamente orientato e orientabile, attraverso i principi rigidi alla base dell’organizzazione visuale e percettiva dello spazio museale. La narrazione che esso veicola è, quindi, il riflesso del contesto sociale, culturale e politico di un territorio, tanto da creare veri e propri paradigmi di interpretazione della realtà che, a loro volta, subiscono e attuano un processo di doppia influenza. Questa reciprocità si esprime attraverso la costruzione discorsiva che i luoghi espositivi mettono in atto, soprattutto nel momento in cui sono chiamati a relazionarsi con il passato e con l’alterità. Così:

«Il museo ha fornito le risorse immaginative e performative, gli orizzonti cognitivi e le pratiche utili alla costruzione del/della cittadin_ europe_ modern_, indirizzandol_ come soggetto “universale”, sempre in relazione con un’alterità rispetto alla quale definirsi per differenza, ancorandosi a una serie di dicotomie fondanti (sé/altro, natura/cultura, deviante/normale)».22Giulia Grechi, Decolonizzare il museo: mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2021, p. 46.

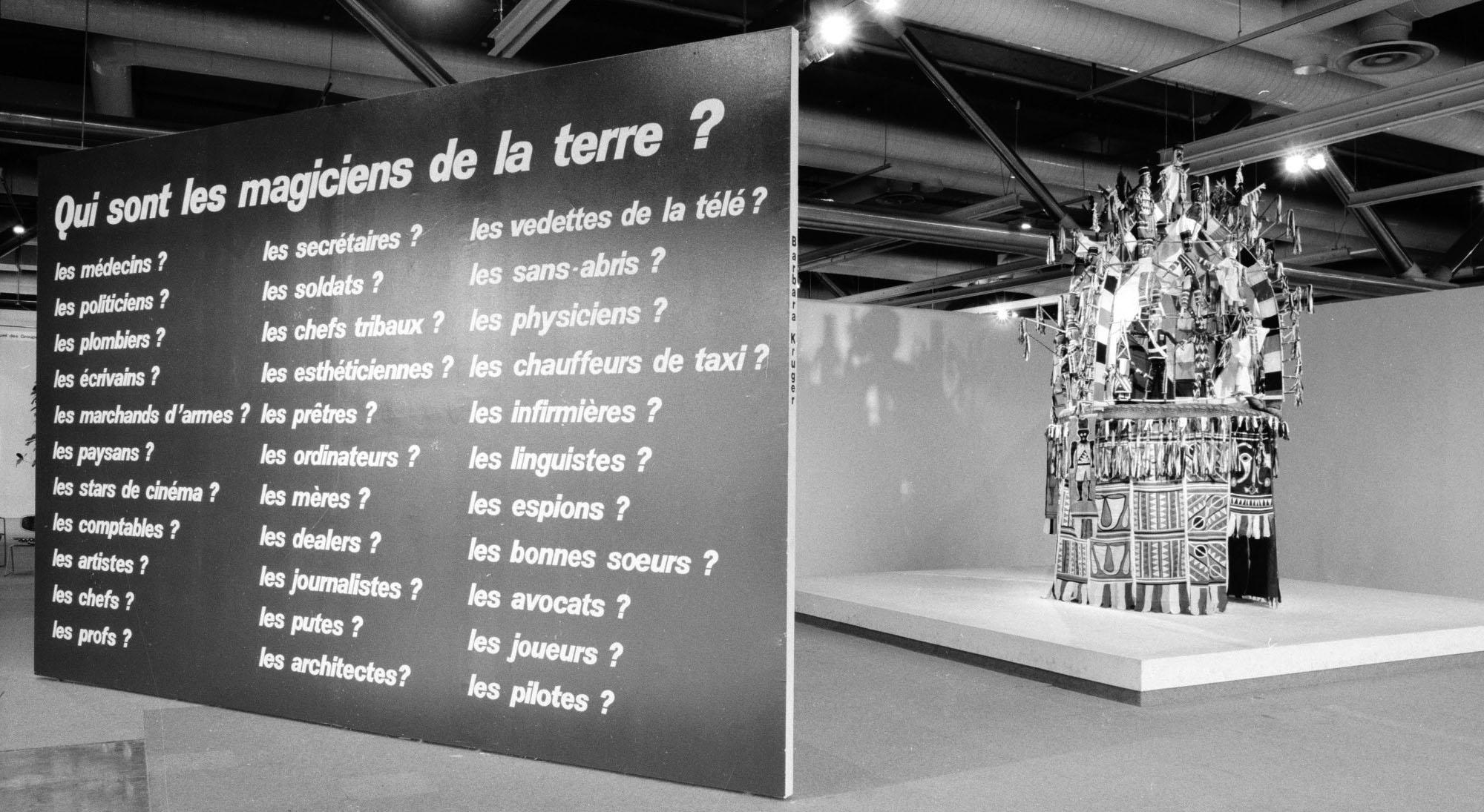

Magiciens de la terre, installation view, Centre Pompidou, 1989.

Magiciens de la terre, installation view, Centre Pompidou, 1989.

A partire dal periodo coloniale, il museo è diventato un mezzo di divulgazione dell’ideologia imperialista, promuovendo la costruzione di un mondo a scomparti dove vigeva il principio di «esclusione reciproca»33Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino, 2007.

, tale per cui l’interpretazione della realtà si basava su una divisione binaria e gerarchica tra vincitori e vinti. Nel discorso coloniale, infatti, la divisione razziale aveva creato due identità ben distinte: da un lato il colonizzato, ritenuto geneticamente predeterminato all’inferiorità, poiché dotato di un pensiero pre-logico, dall’altro il vincitore europeo come incarnazione di privilegi e razionalità.

Il museo è diventato un mezzo di divulgazione dell’ideologia imperialista.

La disumanizzazione della figura dell’indigeno, considerato espressione degli istinti irrazionali e delle pulsioni primarie, creò un sistema in cui la soggezione del colonizzato era posta non tanto come una questione di profitto, quanto più come uno stadio naturale in un’ottica evoluzionista, e rappresentava la naturalizzazione di una forma iniqua di relazioni, ammantate da «un sistema virtuoso di civilizzazione attraverso l’educazione»44Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, Post-colonial studies. The key concept, Routledge, Londra, 1998, p. 41.

. Il discorso coloniale rappresenta, riprendendo le teorie di Homi Bhabha, il sistema mediante il quale gruppi dominanti costituiscono il campo della Verità, imponendola come universale attraverso un complesso di segni e pratiche che organizzano l’esistenza, tanto del dominato quanto del dominante. Questo fa sì che la divisione tra il centro e i margini tenda ad aumentare proporzionalmente all’adesione alle regole di inclusione imposte dal regime coloniale: assunzione della cultura del colonizzatore, della storia, della lingua, delle strutture politiche, delle convenzioni sociali, dei sistemi rappresentativi e visuali ecc. Tutto questo è stato indotto dall’universalizzazione del principio di civiltà, tale per cui venne a costituirsi una geografia della differenza in cui la mappatura e il controllo politico e geografico esercitato sulle aree dell’Altro culturale si traducevano in una definizione di ciò che si trovava al centro e ciò che, invece, era marginale, periferico, sacrificabile.

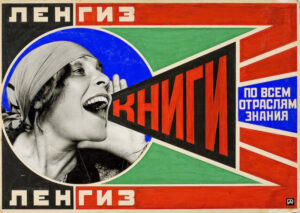

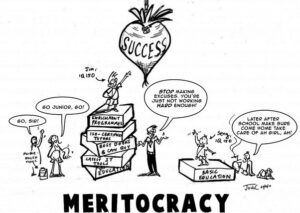

A partire dalla fine dell’Ottocento, la retorica del «selvaggio» è divenuta la metafora di cui le istituzioni culturali si sono servite per attirare l’interesse dei grandi pubblici. Mettendo in scena il corpo dell’Altro culturale, attraverso le esposizioni coloniali, l’obiettivo era quello di giustificare la missione civilizzatrice e far sì che la narrazione coloniale entrasse a tutti gli effetti nello spazio quotidiano e familiare dei cittadini europei. Con il XX secolo, però, vi fu un’inversione di tendenza, tale per cui l’indigeno cominciò a essere mostrato come «civilizzato» per giustificare l’impresa coloniale e confermare la riuscita delle spedizioni oltremare. Durante le celebrazioni coloniali che si tennero in Europa in quegli anni furono ricostruiti interi villaggi, posti all’interno di recinzioni in cui gli indigeni svolgevano azioni quotidiane e venivano proposti al pubblico come oggetti-merce da osservare.

«In questo processo c’è una stretta relazione tra la mostrazione del corpo dell’Altro e l’intronizzazione della merce come fantasmagoria: il corpo del_ colonizzato_, esibit_, accanto alle merci industriali e alle nuove scoperte tecnologiche, ne assume il carattere reificato di oggetto: oggetto di piacere, di desiderio e di consumo spettacolare attraverso lo sguardo».55Grechi, cit., p. 65.

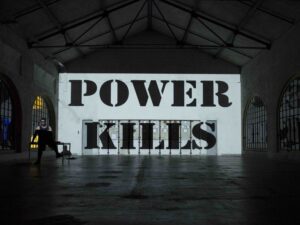

Barbara Kruger, Qui sont les magiciens de la terre_ (Who Are the Magicians of the Earth_), 1989, Magiciens the la terre, Centre Pompidou.

Barbara Kruger, Qui sont les magiciens de la terre_ (Who Are the Magicians of the Earth_), 1989, Magiciens the la terre, Centre Pompidou.

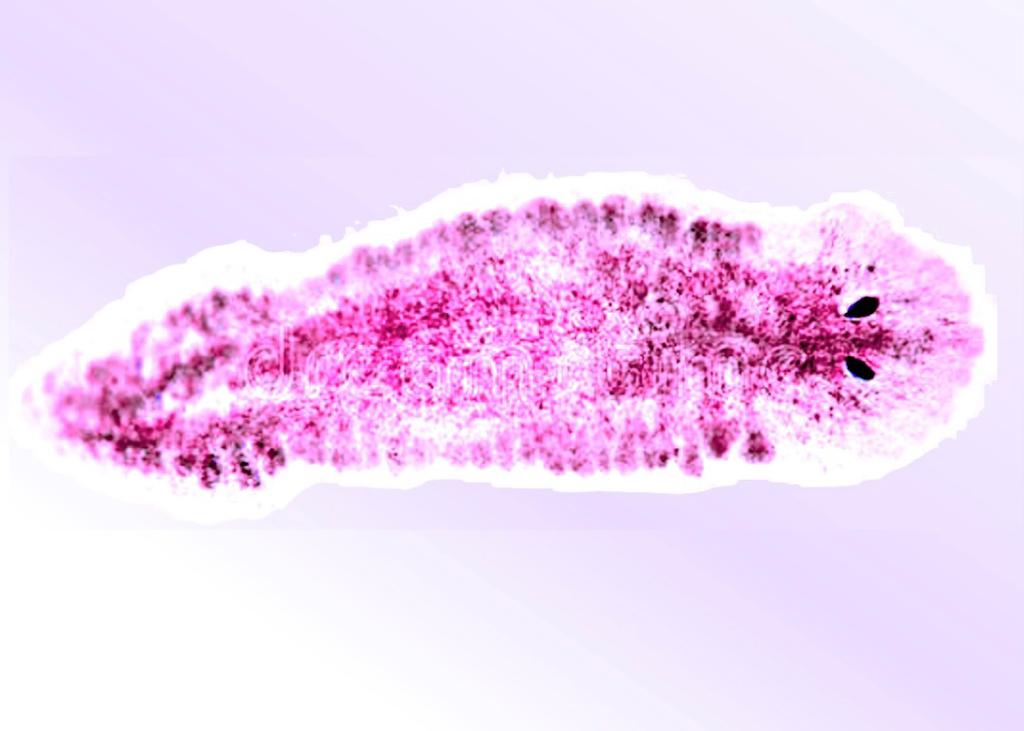

La narrazione creata in questi luoghi e, parallelamente, trasposta nei musei auspicava a veicolare un messaggio di identificazione tramite differenze, ribadite attraverso l’esposizione di culture altre. Questo è stato possibile anche attraverso l’appropriazione di manufatti e opere d’arte che, dal loro contesto originale, sono state trasferite nelle teche dei grandi musei europei. Secondo l’antropologo Jean-Loup Amselle, tali attività di cattura e prigionia hanno portato a una de-concettualizzazione di questi oggetti rispetto ai significati attribuiti dal contesto che li aveva prodotti originariamente. Poste dietro grandi vetrate e identificate per mezzo di sterili targhette generaliste, queste opere subivano un depotenziamento della loro specificità, obbligate al processo dell’anonimia e della staticità. Inoltre, la loro catalogazione si basava su categorie stereotipate e prive di qualsiasi approfondimento cronologico e autoriale («arte africana», «arte asiatica», «arte aborigena» ecc.), che annullavano le vere funzionalità del manufatto.

Per esempio, le maschere Fang provenienti dal Gabon possedevano un alto valore magico e la loro attivazione simbolica era legata all’utilizzo specifico che se ne faceva: erano indossate per creare un legame tra il medium e i defunti durante specifici rituali. Il fatto di porre questi oggetti in uno spazio statico come quello delle «riserve etnografiche», con precise delimitazioni fisiche e con una finalità puramente estetica e bidimensionale, ha fatto sì che esse abbiano perso la loro natura attiva, diventando feticci da collezione. Subendo uno svuotamento, l’opera è stata inoltre classificata secondo categorie etnocentriche che ne hanno determinato il valore, il prestigio e la destinazione finale. Attraverso una critica dei sistemi di catalogazione ed esposizione dei musei del Nord Globale, l’antropologo francese pone l’attenzione su quanto il museo sia destinato «all’auto-espozione di sé», arrivando, grazie a una critica in chiave postcoloniale, a mettere in discussione il principio dell’universalità e la pretesa egemonica di raccogliere l’arte di altre culture del mondo. Tutto ciò è possibile grazie a un lavoro di decentramento in virtù di un nuovo museo che sia un «museo della società» in cui le lotte sociali, le memorie e le identità si possono confrontare attraverso una parità discorsiva.

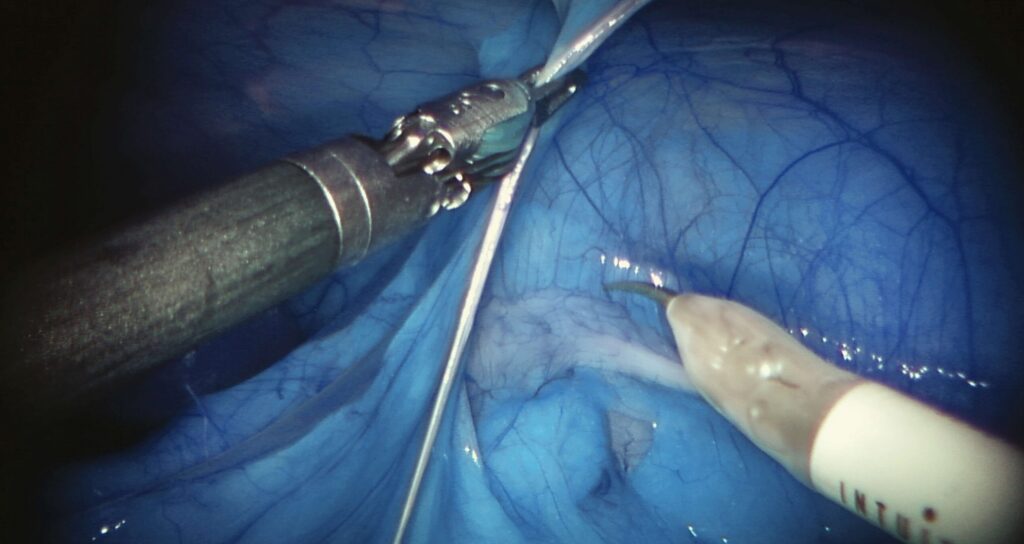

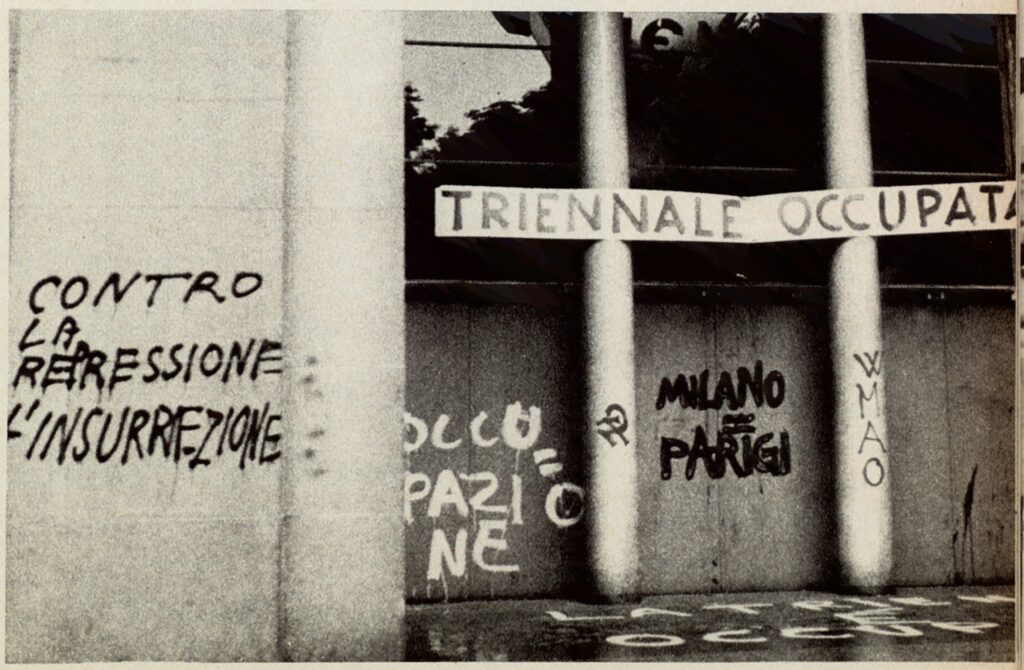

I primi tentativi per la decolonizzazione museale

Persino in anni recenti il retaggio coloniale ha imposto e continua a imporre i dettami del proprio discorso e, attraverso una commistione con la politica neoliberista, trova agio nei luoghi istituzionali di potere. Un esempio delle contraddizioni insite nelle istituzioni culturali e museali è rappresentato dalla mostra Magiciens de la terre. Organizzata al Centro Georges Pompidou di Parigi nel 1989 e curata da Jean-Hubert Martin, la mostra si è posta come rappresentazione artistica innovativa dell’alterità dopo anni di esposizioni di carattere coloniale – pensiamo all’Esposizione Internazionale di Torino del 1911 o all’Exposition Coloniale Internationale del 1931 a Parigi. Se gli ultimi due eventi citati mostravano dichiaratamente la propria natura imperialista ed eurocentrica, il discorso prende una direzione diversa per la mostra dell’89. Magiciens de la terre, infatti, facendo leva su una presunta volontà inclusiva, basata sulla scelta di ospitare artisti provenienti dal continente africano e quindi esponendo un’arte «non-occidentale», si è proposta come la prima mostra postcoloniale. In realtà, guardando in modo attento e critico, si possono notare una serie di contraddizioni: indirettamente il display poneva l’attenzione sulla dimensione magico-rituale presente nei villaggi africani, riducendo queste pratiche a un puro esotismo in chiave occidentale; molte delle opere, in seguito all’evento, non sono state lasciate al Museo di Arte Moderna, ma al Museo Nazionale delle Arti Africane e Occidentali, come se «le opere dovessero tornare alle origini coloniali, nel grandioso edificio costruito per loro nel 1931. Questo aspetto della storia delle collezioni la dice lunga sul rapporto tra le istituzioni francesi e l’arte contemporanea non occidentale».66Maureen Murphy, From Magiciens de la Terre to the Globalization of the Art World: Going Back to a Historic Exhibition, «Critique d’art», 41, 2013, p. 2.

Come fa emergere Lucy Steeds, questa mostra inaugura senza dubbio un nuovo stile espositivo internazionale, nascondendo, dietro a una retorica fondata sul particolarismo culturale e sull’inclusione dell’alterità, la sua portata capitalista.

Ancora oggi, resta urgente guardare criticamente alla legittimità delle forme di esposizione del museo come rappresentazione dell’Altro culturale tanto da scardinare i principi stratificati e interiorizzati dal passato.

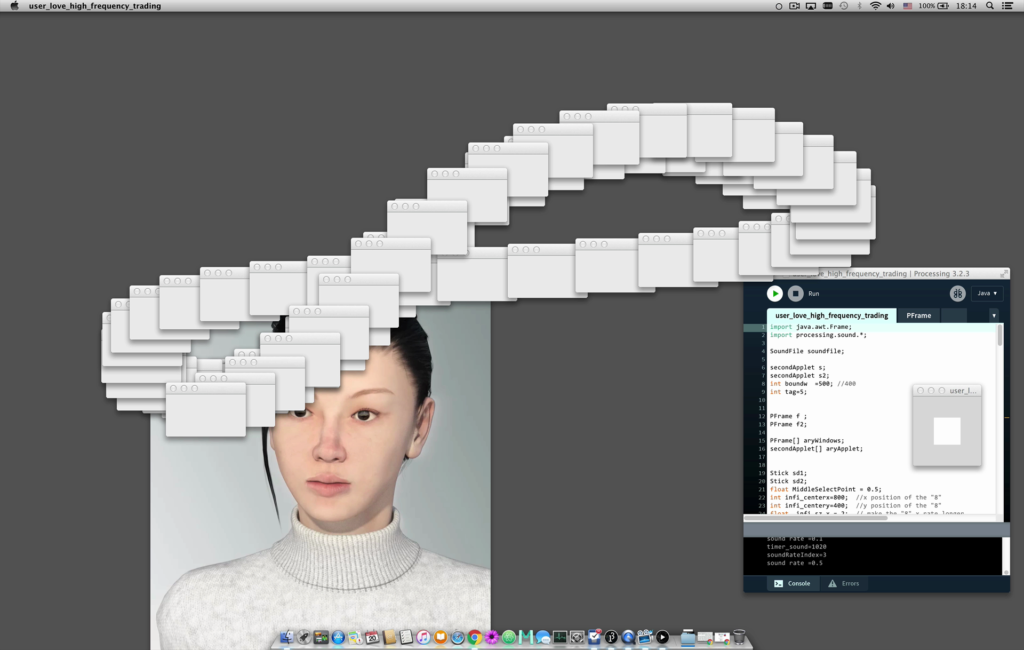

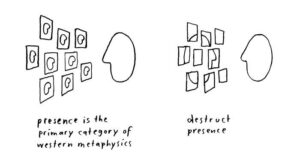

l’esigenza di non offrire all’osservatore una traiettoria.

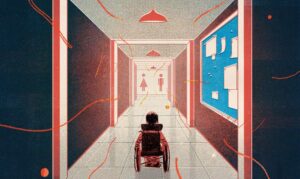

Creando un parallelismo tra il concetto foucaultiano di eterotopia e l’apparato museale contemporaneo, occorre porre l’accento, come consiglia Amselle, sull’importanza della creazione di una nuova psicogeografia degli spazi museali attraverso uno sguardo critico che sia in grado di confrontarsi con l’Altro culturale per creare una narrazione decolonizzata e postcoloniale. Alla logica repressiva del display, l’antropologo antepone «l’esplosizione» del museo, teorizzando un’evasione delle opere e un ribaltamento del punto di vista. La messa in discussione della concezione lineare, binaria e gerarchica legata al percorso espositivo e alla fruizione delle opere in mostra da parte dello spettatore porta inevitabilmente a una nuova configurazione dello spazio in cui, alla rigidità narrativa, si oppone una sensazione di spaesamento data dalla mancanza di direttrici. L’idea di apparente confusione, in realtà, risponde all’esigenza di non offrire all’osservatore una traiettoria delineata e in cui siano già presenti delle risposte precostituite, bensì di lasciare aperte le possibilità di interpretazione e analisi da parte del singolo partecipante. L’inversione dei rapporti tra soggetto e oggetto e il crollo delle categorie identitarie cristallizzate nel corso della storia portano qui a uno sfaldamento delle interpretazioni e a una trasmissione critica delle informazioni.

Alain Germond, L_ecòle-classer, Hors-champs, Musée D_Ethnographie Neuchatel, 2012.

Alain Germond, L_ecòle-classer, Hors-champs, Musée D_Ethnographie Neuchatel, 2012.

Rompere con il passato: verso una nuova concezione museale

Secondo Anselm Franke, invece, il museo dovrebbe essere in grado di mettere in discussione il passato per sviluppare delle nuove potenzialità narrative ed espositive. Ciò è possibile solo attraverso una disarticolazione dei rapporti di potere e una sfida dei meccanismi dello status quo per mezzo di nuovi apparati di rappresentazione. Il curatore arriva così a parlare di musei che «debbono disfare sé stessi, mettersi in crisi e auto-espropriarsi, per districarsi dall’operazione ideologica rappresentata dalla naturalizzazione delle divisioni attraverso le quali essi costruiscono i loro soggetti discorsivi, che si tratti di storia, evoluzione, natura, civiltà umana o arte».88Anselm Franke, Museo auto-espropriati, in Scotini, cit., p. 22.

È necessario, tuttavia, investigare le cornici di questi spazi, destrutturando ciò che le ha stratificate nel tempo e iniziando un impegno da parte dei musei nel proporsi non come luoghi separati dal mondo o dalla società, bensì come agenti di ristrutturazione culturale e politica.

Con lo sviluppo di queste teorie critiche aperte alla problematizzazione dell’istituzione museale e, in generale, dello spazio espositivo, sono stati realizzati progetti sempre più in linea con un’autentica volontà decoloniale.

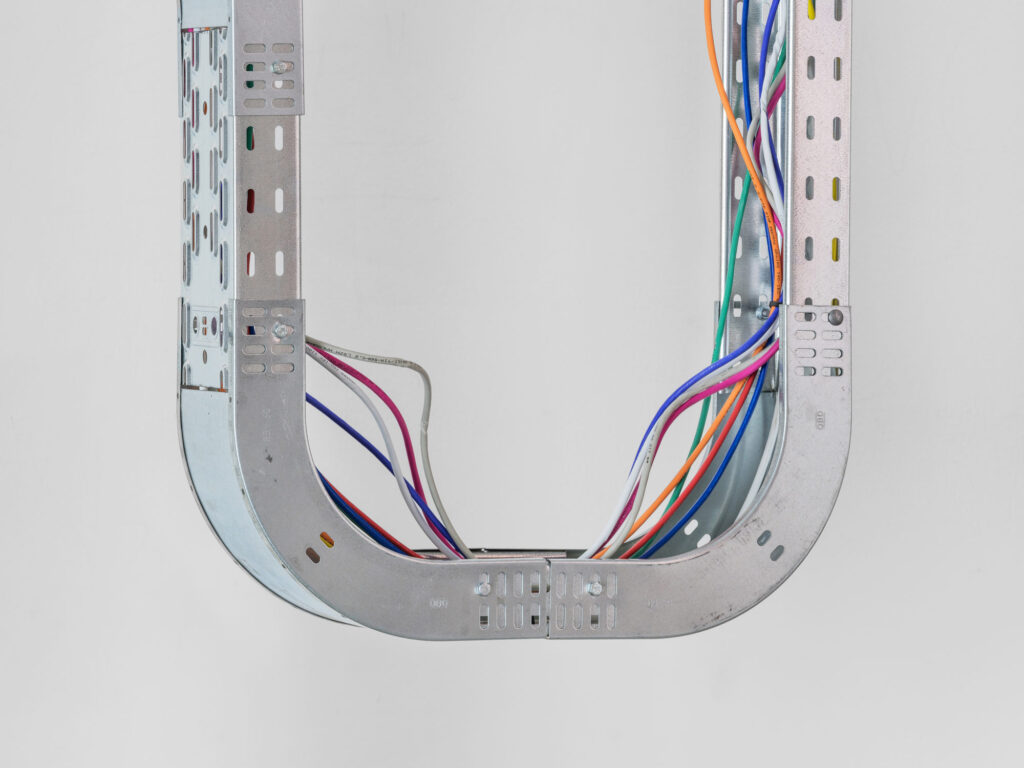

Il MEN, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, per esempio, grazie a figure come Jacques Hainard, Marc-Olivier Gonseth e il team curatoriale, ha sperimentato una museologia e una museografia assolutamente inedite, tanto da essere definite «di rottura», i cui principi sono riassumibili in cinque punti:

- Rompere con il museo come droga e come istituzione sacra, per uno spazio critico che pratica la destabilizzazione della conoscenza e sfida le conoscenze acquisite e le certezze.

- Rompere con la vecchia retorica museale della giustapposizione di oggetti o capolavori, per la messa in scena di una storia.

- Rompere con la dittatura degli oggetti che diventano segni malleabili, indipendentemente dai temi della commerciabilità e della bellezza plastica.

- Rompere con il corporativismo e la conservazione per la trasversalità e la mescolanza dei generi.

- Rompere con l’idea di esposizione come messa in scena della realtà.99Grechi, cit., p. 125.

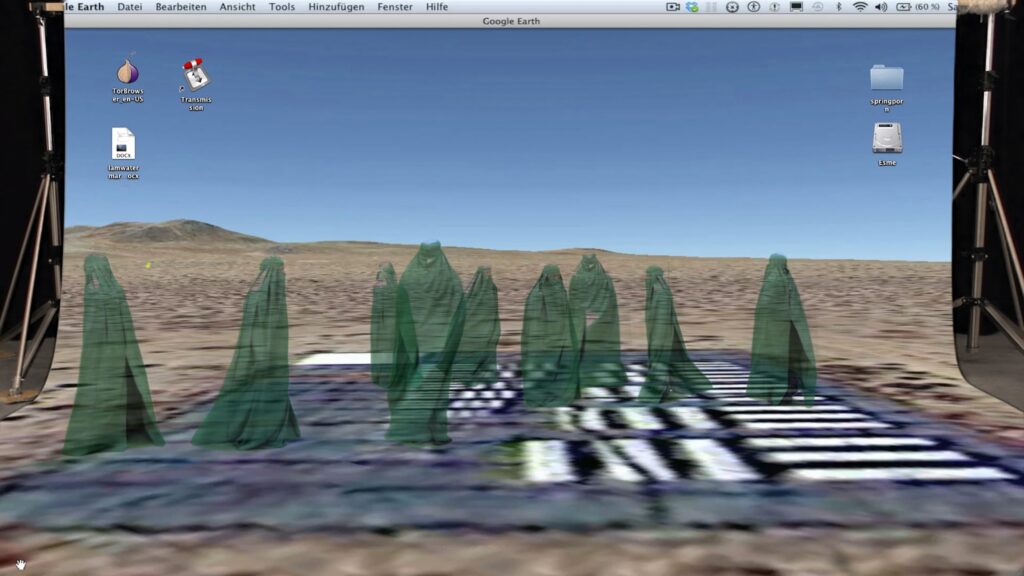

Alain Germond, Surclasser, Hors-champs, Musée D_Ethnographie Neuchatel, 2012.

Alain Germond, Surclasser, Hors-champs, Musée D_Ethnographie Neuchatel, 2012.

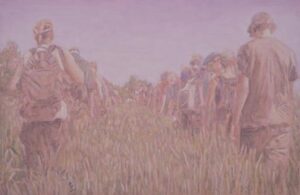

Nella mostra Hors-Champs del 2012, il MEN sperimenta una narrazione di tipo expo-grafica, spostando l’attenzione visiva dell’osservatore continuamente fuori campo, rivelando una moltitudine di punti di vista eterogenei in grado di creare discorsi altrettanto divergenti tra loro. Attraverso la metafora del freddo, in associazione al processo di congelamento vissuto dal patrimonio etnografico nelle esposizioni museali, vengono esposti una serie di dispositivi di raffreddamento funzionanti come vetrine, che non solo espongono gli oggetti della collezione in mostra, ma pongono l’attenzione sulla metodologia dell’estrapolazione in superamento alla pretesa di verità alla base del processo documentario. Entrando nello spazio, il visitatore si trova immerso in un display che richiama il mondo polare dell’estremo Nord e che, allo stesso tempo, rivela la struttura del museo etnografico in un senso continuo di spiazzamento. Questo è dato dal fatto che ogni installazione riproduce la grafica di Google Maps, ma allo stesso tempo chiama anche lo sguardo fuori campo, attraverso mappe satellitari, portando l’attenzione sulla distanza tra mappa e territorio, in quanto la prima risulta solo come rappresentazione del secondo. Come fa emergere Grechi, in questa mostra il visitatore si percepisce come embodied-viewing-subject all’interno della psicogeografia progettata.

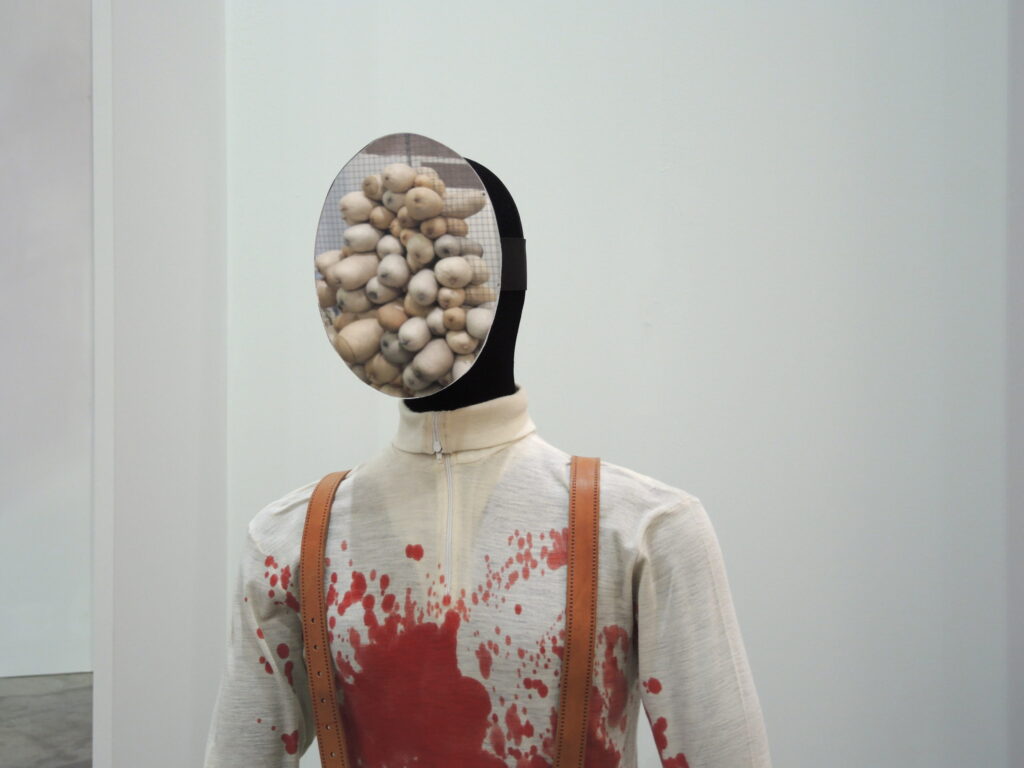

Il ribaltamento dell’assetto narrativo insito negli spazi espositivi può avvenire anche grazie a un approccio differente nei confronti del passato e dell’archivio della memoria coloniale e storica. Nella mostra Everything passes except the past, tenutasi nel 2019 alla Fondazione Sandretto Rebaudengo e curata da Jana J. Hæckel, gli artisti e le artiste sono stati chiamati a confrontarsi con il ruolo della fotografia in relazione alla cultura della memoria e alle implicazioni etiche nell’uso di immagini del periodo coloniale. Bianca Baldi, Alessandra Ferrini, Grace Ndiritu e il collettivo Troubled Archives, attraverso lavori fotografici, hanno analizzato l’influenza della narrazione e dello sguardo eurocentrico e hanno portato in scena le riflessioni critiche su come la tecnica fotografica sia stata, allo stesso tempo, testimonianza e strumento del regime coloniale. Inoltre, come fa emergere la curatrice:

«Le pratiche degli artisti introducono in mostra una molteplicità di voci che chiamano in questione l’idea dell’immagine come documento e responsabilità anche a distanza di cento anni dal colonialismo storico. I loro lavori usano, trasformano e modificano le immagini coloniali senza ignorare o cancellare la dannosa oggettificazione del passato».1010Jana J. Hæckel, Everything passes except the past. Decolonizing ethnographic museums, film archives and public space, Sternberg Press, Londra, 2021, p. 144.

Alessandra Ferrini, Sight Unseen (video still), 2019. Everything passes except the past exhibition, Fondazione Sandretto Re Baudengo.

Alessandra Ferrini, Sight Unseen (video still), 2019. Everything passes except the past exhibition, Fondazione Sandretto Re Baudengo.

Come dimostrato da queste esperienze, solo attraverso una vera pratica di decolonizzazione che abbia origine dalle radici del contesto sociale, politico e culturale si può auspicare a una nuova rappresentazione del museo, inteso non come luogo di condizionamento intriso di narrazioni coloniali o neocoloniali, ma come spazio in cui si riflette e si articola il rapporto con l’alterità a partire da una messa in discussione del proprio posizionamento. Ripensare il museo può significare cominciare a considerarlo come luogo di configurazione spaziale abitato da una serie di significati che gradualmente si misurano con il contesto che li ha prodotti. Allo stesso tempo, è necessario che il museo parli delle tecniche, delle formazioni e dei trasferimenti di potere, come argomenti che stanno alla base della sua configurazione. Solo così, «i musei autoriflessivi, per contrastare la logica dominante dell’accumulazione, potranno portare un concetto collettivo di libertà derivato dalle tecniche di disarmo del potere e di disfacimento dell’accumulazione in una temporalità non-economica».1111Franke, cit., p. 26.

Everything passes except the past, installation view, Fondazione Sandretto Re Baudengo, 2019.

Everything passes except the past, installation view, Fondazione Sandretto Re Baudengo, 2019.

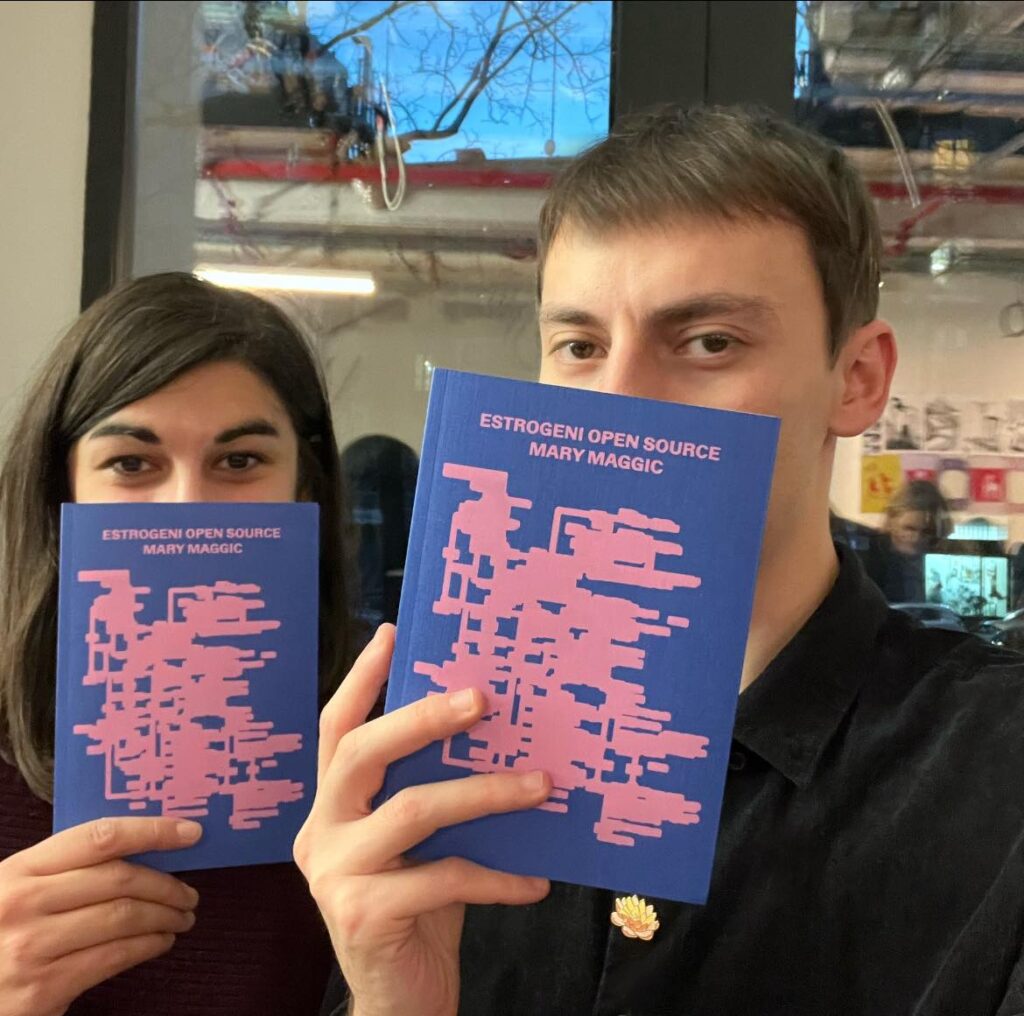

More on Magazine & Editions

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Un popolo è un popolo

Intervista al docente universitario e attivista palestinese Wasim Dahmash sui suoi rapporti con l’Antigruppo siciliano e sul genocidio in Palestina.

Magazine , LINGUAGGI - Part II

Fine dei motivi e dei generi cinematografici

Il cinema tra realtà e distopia: le tecnologie per la sorveglianza di massa nei film di fantascienza e le riflessioni di Harun Farocki sulle trasformazioni dei linguaggi cinematografici

Editions

Visitors

Forme di alterizzazione degli individui: quando l'othering si traduce in marginalizzazione ed esclusione sociale.

Editions

Revolution as Evolution

Le utopie del 1968 e loro effetti sulla contemporaneità, la critica d'arte militante e la sperimentazione dei linguaggi artistici.

More on Digital Library & Projects

Digital Library

L’unica relazione possibile oggi con l’università è una relazione criminale

L'università e gli Undercommons: l'attività di studio come pratica radicale e collettiva contro il neoliberismo nell'analisi di Harney e Moten.

Digital Library

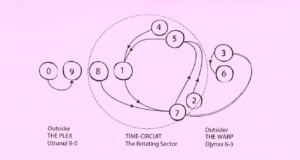

The Time-Complex. L’arte contemporanea contrapposta alla posterità

La ‘postcontemporaneità’ come tensione che porta l'individuo a rimodellare continuamente i parametri di tempo e spazio e come categoria che afferma il primato del futuro. Una conversazione tra Armen Avanessian e Suhail Malik.

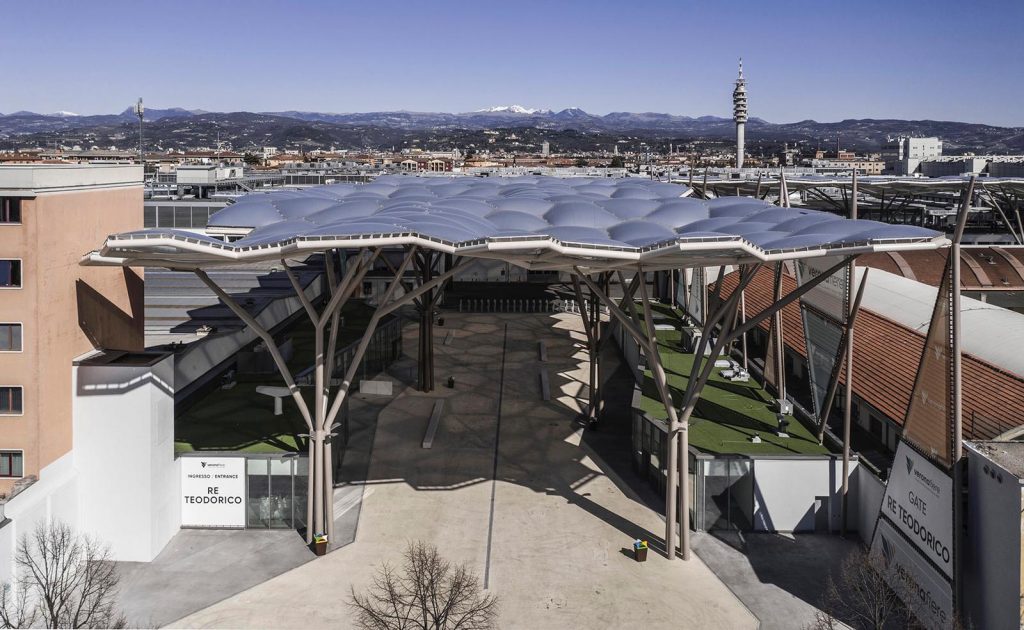

Projects

Sconfiggere il populismo sovranista con il linguaggio esoterico dell’arte contemporanea e la collaborazione dei musei

Quali sono i diversi approcci adottati da curatori e direttori di musei per condurre un workshop nella propria istituzione? Una riflessione scaturita da Q-RATED, il programma di workshop organizzato da Quadriennale di Roma.

Projects

Abbandonare i fantasmi colonialisti sulla rotta della Carte du pays de Tendre

In occasione di LIVE WORKS_Performance Act Award Vol. 6 (Centrale Fies), proponiamo una bibliografia di approfondimento che accompagna le ricerche e le performance dei 12 artisti selezionati.

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Livia Milani è una giovane curatrice che vive e lavora a Milano. Ha frequentato il Biennio Specialistico di Arti Visive e Studi Curatoriali presso NABA a Milano, dove ha sviluppato un progetto di tesi che guarda all’intersezione tra la prospettiva ecologica, le arti visive e la narrazione anti-coloniale. La sua ricerca si concentra sullo studio delle dinamiche gerarchiche di potere che investono il Sud Globale e sull’indagine delle problematiche legate al cambiamento climatico. Ha curato On the fault line, mostra personale dell’artista Lucrezia Costa e ha collaborato con l’artista Rebek Pak per il progetto Studio Ambulante sviluppato in occasione del Festival Walk-in Studio 2021.

Jean-Loup Amselle, Il museo in scena. L’alterità culturale e la sua rappresentazione negli spazi espositivi, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2017.

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, Post-colonial studies. The key concept, Routledge, Londra, 1998.

Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino, 2007.

Giulia Grechi, Decolonizzare il museo: mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2021.

Jana J. Hæckel, Everything passes except the past. Decolonizing ethnographic museums, film archives and public space, Sternberg Press, Londra, 2021.

Maureen Murphy, From Magiciens de la Terre to the Globalization of the Art World: Going Back to a Historic Exhibition, «Critique d’art», 41, 2013.

Marco Scotini (a cura di), Utopian Display. Geopolitiche curatoriali, Quodlibet, Macerata, 2019.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.