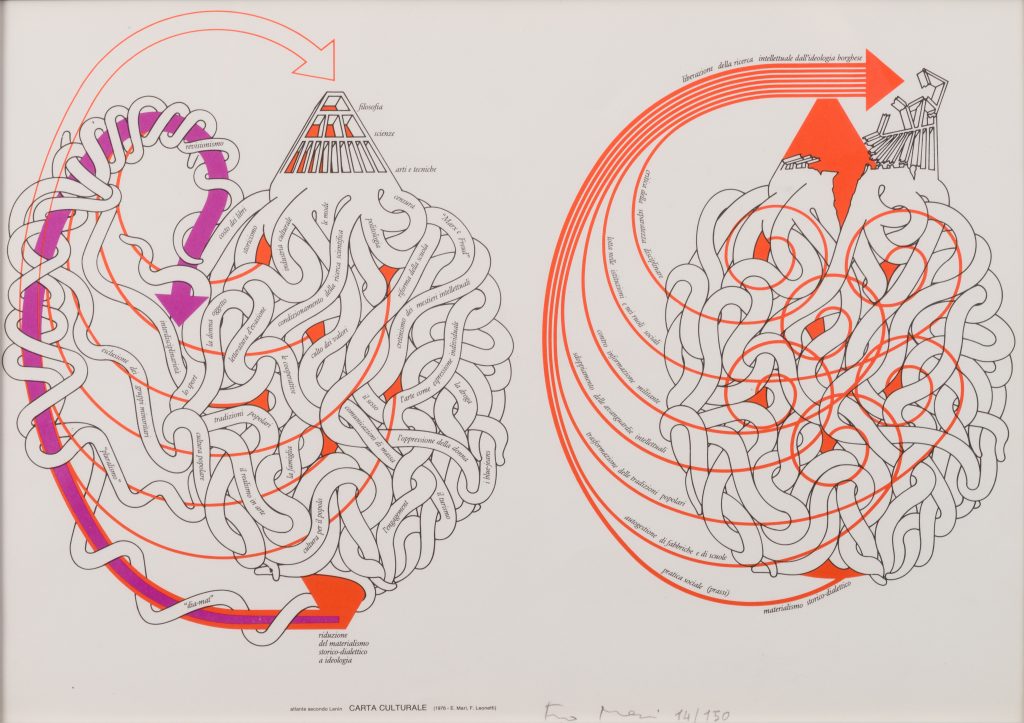

In un’epoca nella quale si assiste al fallimento della globalizzazione ma nello stesso tempo si soffre delle sue ingombranti e stagnanti conseguenze, la ricerca postcoloniale in estetica diventa analisi del contesto e dell’origine. Ma se l’opera d’arte viene considerata come costruzione culturale e storica ciò non vuol dire negare degli ‘Universali Artistici’. Uno dei principali interrogativi della Neuroestetica riguarda il rapporto universale/culturale nell’apprezzamento. Se la bellezza sta negli occhi di chi guarda, bisogna studiare non solo l’individualità del percepiente e il suo contesto ma il processo percettivo in sé, funzione che, con le dovute differenze, accomuna ogni essere umano. Questo comporta che alcune peculiarità degli stimoli portino verso reazioni simili. Assumere l’inesistenza di un bello universale non elimina la ricerca delle proprietà formali dello stimolo che possono indurre ad apprezzamenti condivisi.

L’articolo presentato è di Vilayanur S. Ramachandran, un neuroscienziato che ha contribuito alla ricerca in Neuroestetica cercando di definire un nucleo costante di piacevolezza al di là delle differenze culturali che determinano diversi immaginari e stili. Per descriverlo ha elaborato dieci leggi che si riferiscono a meccanismi percettivi fondamentali dall’impatto incisivo per la prima elaborazione dello stimolo. Le righe seguenti non sono che un assaggio della più elaborata ricerca dell’autore che, in questo articolo, è solo introdotta e, per certi versi, eccessivamente semplificata. Delle dieci leggi sono introdotte le prime due considerate come capitali, visto che concernono l’istintiva ricerca dell’essenza dello stimolo percepito.

Introduzione di Valeria Minaldi

– Liberando il potenziale umano

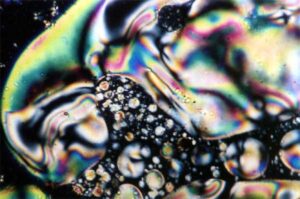

Quando i pazienti subiscono un infarto nell’emisfero sinistro del cervello e, successivamente, riescono all’improvviso a disegnare meglio di quanto abbiano mai fatto, o quando hanno delle crisi a causa dell’epilessia del lobo temporale e di colpo cominciano a scrivere poesie (per le quali, prima delle crisi, non avevano assolutamente interesse), qualcosa di davvero intrigante accade nei loro cervelli. Affermerei che l’innato potenziale creativo di questi pazienti sia stato improvvisamente liberato – mostrandoci che abbiamo tutti un potenziale eccezionale, e molto più di quanto comprendiamo. La ‘Neuroestetica’, il tentativo di scoprire le basi neuronali dell’esperienza artistica ed estetica, può aiutarci a comprendere tale potenziale e, idealmente, a imparare a coltivarlo e utilizzarlo.

– Universali Artistici

Lasciatemi cominciare da un appunto preventivo. Quando faccio delle congetture sugli ‘universali artistici’, non nego il ruolo straordinario giocato dalla cultura nell’arte. Ovviamente la cultura gioca un ruolo immenso – altrimenti non potremmo osservare differenti stili artistici –, ma non ne consegue che l’arte sia completamente idiosincratica e arbitraria, o che non ci siano leggi universali. Fatemela porre in modo diverso. Assumiamo che il 90% della variazione che vediamo nell’arte sia dovuto alla diversità culturale o – più cinicamente – al martello del battitore d’asta, e solo il 10% a leggi universali comuni a tutti i cervelli. Il 90% dovuto alla cultura è quello che la maggior parte delle persone studia già – si chiama ‘storia dell’arte’. Da scienziato, mi interessa il 10% universale. Il vantaggio che io e gli altri scienziati abbiamo al giorno d’oggi è che, a differenza dei filosofi, adesso possiamo testare le nostre congetture direttamente studiando il cervello in maniera empirica. La mia proposta di 10 leggi universali dell’arte, tuttavia speculative e arbitrarie, offre uno spazio per iniziare questa discussione:

– Peak shift11Si potrebbe tradurre con ‘spostamento del picco’ (Iperbole), N. d. T.

– Isolamento

– Raggruppamento percettivo

– Contrasto

– Risoluzione dei problemi percettivi

– Simmetria

– Avversione per le coincidenze/singolarità

– Ripetizione, ritmo e ordine

– Equilibrio

– Metafora

Lo spazio limitato mi permette di discutere solo le prime due leggi.

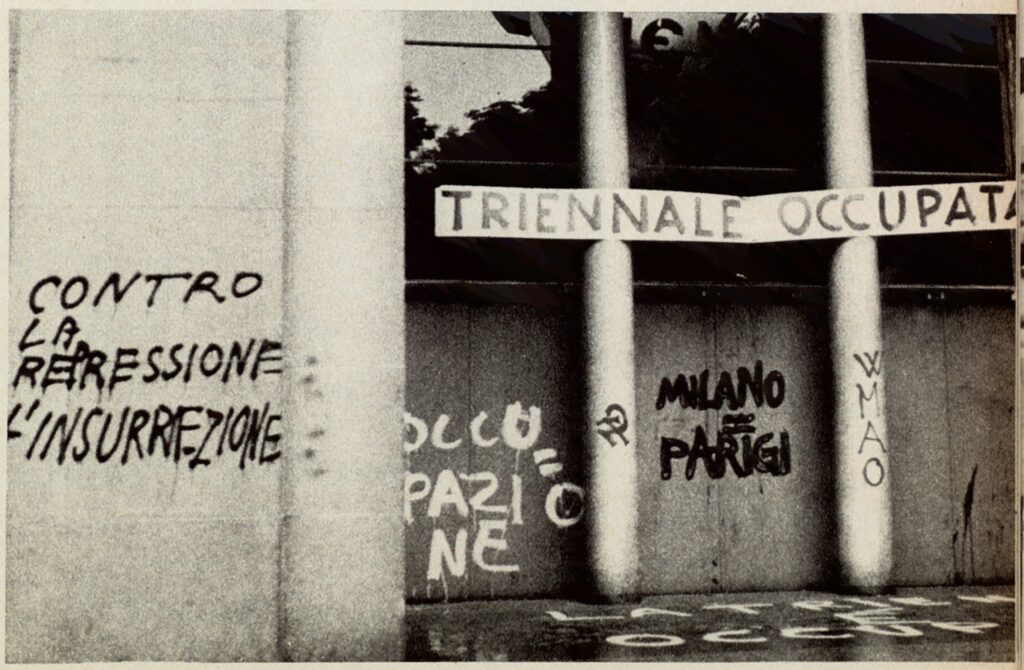

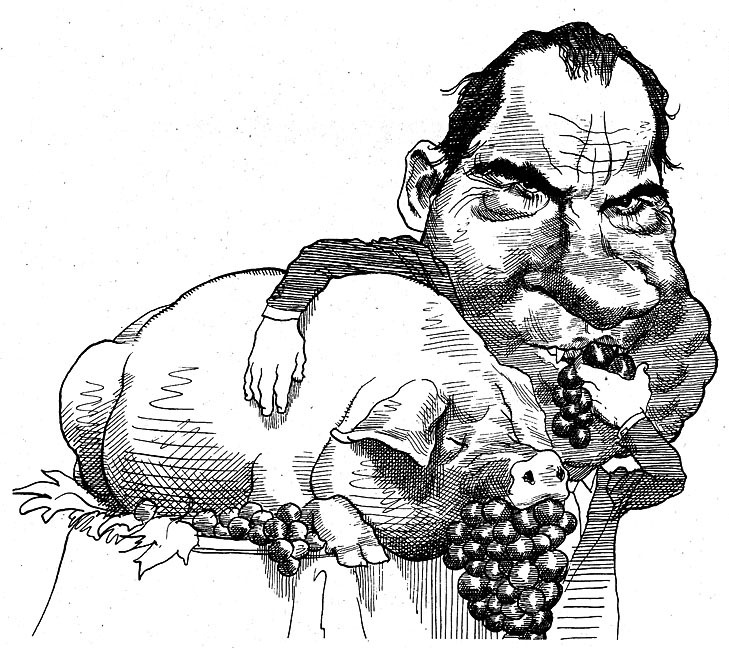

D. Levine – Caricatura di Richard Nixon – 1968.

D. Levine – Caricatura di Richard Nixon – 1968.

L’iperbole. Illustrerò tale legge usando un esempio ipotetico preso dalla psicologia del comportamento del ratto. Immaginate di allenare un ratto a distinguere un quadrato da un rettangolo, e che ogni volta che veda un particolare rettangolo gli diate un pezzo di formaggio, mentre quando veda un quadrato non gli diate nulla. Molto presto imparerà che il rettangolo significa cibo, e il rettangolo comincerà a piacergli (benché non si presuma diciate questo qualora foste dei comportamentalisti). Così, il ratto regolarmente si muoverà verso il rettangolo perché preferirà il rettangolo al quadrato.

Ma adesso la cosa sorprendente è che, se prendete un rettangolo più lungo e sottile e lo mostrate al ratto, in effetti lo preferirà al rettangolo originale che avete usato per addestrarlo. Il ratto ha imparato una regola: la ‘rettangolarità’. E se voi rendeste la forma più lunga e stretta, sarebbe ancor più rettangolare. In questo modo, il ratto penserà ‘Wow! Che rettangolo!’ e andrà verso quel rettangolo.

Che cosa ha a che fare con l’arte tutto ciò? Ebbene, pensate a una caricatura. Supponiamo che vogliate disegnare una caricatura di Richard Nixon. Cominciate con la faccia di Nixon e identificate che cosa abbia di speciale, che cosa lo rende diverso dalle altre persone. Ciò che state facendo è considerare matematicamente la media di tutte le facce maschili e sottrarre questa alla faccia di Nixon. In questo modo rimarrete con un naso bulboso e sopracciglia irsute. Da qui le amplificherete e produrrete un’immagine che assomiglia a Nixon più dello stesso Nixon. Ora, facendolo nel modo giusto, otterreste un bel ritratto, persino paragonabile a un Rembrandt. Ma, esagerando i tratti, otterreste una caricatura; il risultato avrà un effetto comico. Ciò nonostante, continuerà ad assomigliare a Nixon più del vero Nixon. Vi state dunque comportando esattamente come il ratto.

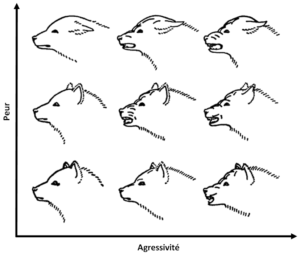

Ma questo cosa ha che fare con il resto dell’arte? Che dire dell’arte astratta? Di Picasso? Dell’impressionismo? Del Cubismo? Come possono le mie idee anche solo iniziare ad approcciarsi ad alcuni di questi stili artistici? Per rispondere a questa domanda, abbiamo bisogno di guardare all’etologia, in particolar modo al lavoro di Niko Tinbergen, a Oxford, più di 50 anni fa, quando condusse alcuni raffinati esperimenti sui pulcini di gabbiano. Non appena un pulcino esce dall’uovo, guarda sua madre. La madre ha un lungo becco giallo con una macchia rossa. Il pulcino incomincia a beccare sul punto rosso, pregando per il cibo. Successivamente la madre rigurgita il cibo semi-digerito dentro la bocca spalancata del pulcino; il pulcino ingoia il cibo ed è felice. Tinbergen si è chiesto: ‘Come fa il pulcino a riconoscere sua madre? Perché non chiede cibo a una persona di passaggio, o a un maiale?’. Egli ha scoperto in questo modo che non si ha bisogno di una madre. Si può prendere un gabbiano morto, staccargli il becco e agitarlo di fronte al pulcino, e il pulcino chiederà allo stesso modo da mangiare, beccando su questo becco staccato. Perché il pulcino confonde uno scienziato che agita un becco per una madre gabbiano? La risposta è che lo scopo della vista è di fare la più piccola processazione o computazione di cui si ha bisogno per il compito contingente – in questo caso riconoscere la Madre. Attraverso milioni di anni di evoluzione, il pulcino ha acquisito la consapevolezza che l’unica volta in cui vedrà questa cosa lunga con una macchia rossa sarà quando a essa vi sarà attaccata una madre. Dopo tutto, non è previsto in natura un maiale mutante con un becco o un etologo maligno che gli sventoli un becco di fronte. Per cui può approfittare della ridondanza statistica in natura e pensare: ‘Una cosa lunga e gialla con una macchia rossa è madre. Non farò caso al resto e semplificherò la processazione risparmiando un bel po’ di lavoro computazionale cercando semplicemente quello’.

È ragionevole. Ma ciò che Tinbergen ha scoperto in seguito è che non si ha nemmeno bisogno di un becco. Egli prese un lungo bastoncino giallo con tre strisce rosse, che in nulla somigliava a un becco – è importante –, lo sventolò di fronte a dei pulcini, e i pulcini diventarono dei forsennati. Effettivamente beccarono questo lungo oggetto con tre strisce più di come avrebbero fatto con il reale becco. Lo preferirono al becco vero, nonostante non somigliasse a un becco. È come se [Tinbergen, N. d. T.] avesse pensato di essere incorso in un «superbecco», o quello che io chiamo un «ultrabecco».

Non sappiamo esattamente il perché ciò accada, ma nelle vie visive del cervello del pulcino vi sono dei circuiti neurali specializzati nel rilevamento dei becchi non appena il pulcino esce dall’uovo. Si attivano quando vede un becco. Magari proprio perché sono fatti per questo, i pulcini potrebbero effettivamente rispondere più energicamente al bastoncino con le tre strisce rosse rispetto al becco reale. Forse i campi recettivi dei neuroni assimilano una regola del tipo ‘Più la forma è rossa, meglio è’, ed è molto più efficace nel guidare il neurone, nonostante il bastoncino non somigli a un becco né per voi né per me – o forse neanche per il pulcino. E un messaggio da questo neurone ‘becco-rilevatore’ adesso va verso i centri emozionali del sistema limbico, nel cervello del pulcino, dandogli una gran scossa e dicendogli: ‘Wow! Che super becco!’, e il pulcino resta del tutto incantato.

Di nuovo, tutto ciò che cosa ha a che fare con l’arte? Ebbene, questo mi porta alle mie conclusioni riguardo l’arte. Quello che sto sostenendo è che se questi gabbiani avessero una galleria d’arte, potrebbero appendere il lungo bastoncino con le tre strisce rosse sul muro, adorarlo, pagare milioni di dollari per esso, chiamarlo un Picasso, ma senza capire perché – perché sono affascinato da questa cosa anche se non assomiglia a niente? È ciò che accade quando si compra arte contemporanea. Ci si comporta esattamente come quei pulcini di gabbiano.

In altre parole, gli artisti umani, attraverso prova ed errore, intuizione e genio, hanno scoperto i rudimenti figurali della nostra grammatica percettiva. Essi attingono da questi creando per il cervello l’equivalente del lungo bastoncino con le tre strisce per il cervello del pulcino. Di modo tale che si finisce con un Henry Moore o un Picasso.

Il vantaggio di queste idee è che le puoi testare sperimentalmente. Quando si mostra a un soggetto una faccia, si può effettivamente rilevare dalle cellule nel cervello, nel giro fusiforme, la loro attivazione. Ora, molte di esse si attiveranno solo in risposta a una particolare vista della faccia. Ma sono più i neuroni che rispondono a qualsiasi prospettiva della faccia. Prevedo che se presentaste un ritratto Cubista con una faccia di scimmia – in cui mostraste due prospettive sovrapposte con la faccia della scimmia – quella cellula si iperattiverebbe. Esattamente come il lungo bastoncino con le tre strisce rosse iperattiverà i neuroni che si occupano di rilevare i becchi nel cervello del pulcino, il ritratto Cubista della faccia di scimmia sovrastimolerà questi neuroni che si occupano di rilevare visi nel cervello della scimmia. E la scimmia penserà: ‘Wow! Che faccia’. Quindi, ciò che si ha qui è, in effetti, una spiegazione neuronale per Picasso, per il Cubismo. Dunque, per spiegare il ‘peak shift’ e l’idea degli stimoli ultranormali, abbiamo preso in prestito un’intuizione dall’etologia, dalla neurofisiologia e dalla psicologia dei ratti per spiegare il perché alle persone piaccia l’arte non realistica.

Pablo Picasso – Ritratto di Ambroise Vollard – 1909-1910.

Pablo Picasso – Ritratto di Ambroise Vollard – 1909-1910.

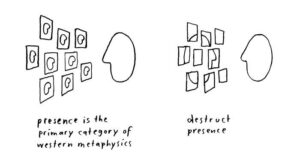

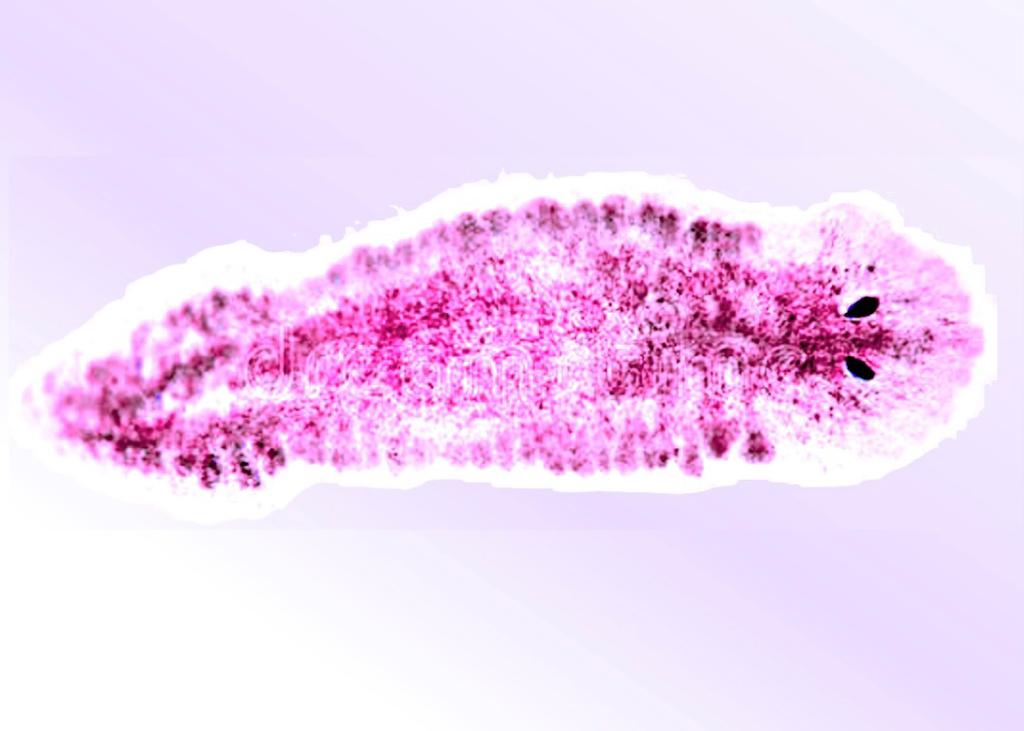

Isolamento. La mia seconda legge universale dell’arte è la legge dell’isolamento, o della minimizzazione.

Sapete che un semplice scarabocchio abbozzato di Picasso o un nudo di Rodin o Klimt può essere molto più evocativo di una foto a colori di una donna. Analogamente, le sagome simili a una vignetta raffiguranti i tori nelle grotte di Lascaux sono molto più potenti ed evocative dell’animale rispetto a una fotografia di un toro del National Geographic. Da qui il famoso aforisma in arte: ‘Less is more’ [‘Meno è di più’, N. d. T.]. Ma perché dovrebbe essere così? Non è esattamente l’esatto opposto della prima legge, l’idea dell’iperbole, del tentare di eccitare quanti più neuroni possibili? La soluzione a questo paradosso è considerare un altro fenomeno visivo, chiamato ‘attenzione’. È un fatto risaputo che non si possa avere sovrapposti due modelli di attività neuronale simultaneamente. Anche avendo 100 miliardi di cellule nervose, non si possono avere due circuiti sovrapposti. In altre parole, c’è una diminuzione dell’attenzione. Si può impegnare le proprie risorse attenzionali su una sola cosa alla volta.

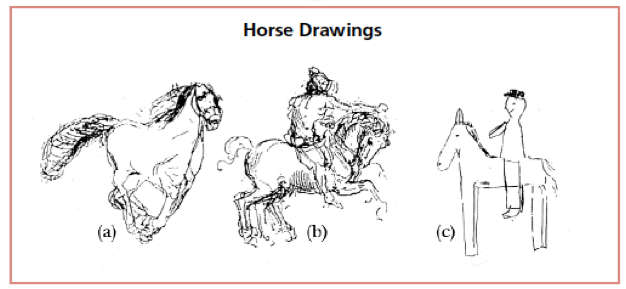

Quando si guarda una ragazza pin-up, per esempio, l’informazione principale riguardo i suoi contorni sinuosi e morbidi è trasmessa dalla sua sagoma. La tonalità della sua pelle o il suo colore di capelli, dopotutto, non è molto diverso da qualsiasi altro. È irrilevante la sua bellezza come nudo. Perciò una foto realistica ha tutte queste irrilevanti informazioni che ingombrano l’immagine e ti distraggono da ciò che è seriamente necessario – la vista dei contorni e della sagoma. Mettendo tutto questo da parte in una bozza o in uno schizzo, l’artista sta risparmiando al tuo cervello un bel po’ di fatica. E questo è particolarmente vero se l’artista ha inoltre aggiunto alcune iperboli alla sagoma per creare un ‘ultranudo’ o un ‘supernudo’. Si può testare tale teoria facendo degli esperimenti di brain-imaging comparando le risposte neuronali agli schizzi di sagoma e le caricature alle foto a colori. Ma vi sono anche impressionanti prove neurologiche dai bambini affetti da autismo. Alcuni di questi bambini hanno quella che viene chiamata sindrome dell’idiota sapiente (savant syndrome). Pur essendo ritardati in molti aspetti, essi hanno preservato un’«isola» di estremo talento. Per esempio, una bambina autistica di cinque anni, Nadia, possedeva delle eccezionali abilità artistiche. Mentalmente era piuttosto ritardata, e riusciva a malapena parlare, tuttavia riusciva a realizzare dei sorprendenti disegni di cavalli e altri animali. Un cavallo disegnato da Nadia potrebbe quasi presentarsi ai vostri occhi da una tela. Da comparare per contrasto con gli schizzi inanimati, bi-dimensionali e simili a un girino disegnati dalla maggior parte dei bambini normali o addirittura dei normali adulti.

Abbiamo così un altro paradosso. Come fa questa bambina ritardata a essere in grado di produrre un disegno così incredibilmente bello? La risposta, lo ribadisco, è il principio di isolamento. Probabilmente molti o addirittura la maggior parte dei moduli del cervello di Nadia sono danneggiati a causa del suo autismo, ma c’è ‘un’isola’ di riserva di tessuto corticale nel parietale destro. Così il suo cervello ha concentrato spontaneamente tutte le sue risorse attentive sull’unico modulo ancora funzionante, il suo parietale destro. Ora, risulta che il parietale destro sia la parte del cervello coinvolta nel senso delle proporzioni artistiche. Sappiamo ciò perché quando è danneggiata da un ictus, per esempio, negli adulti, essi perdono il proprio senso artistico. Al contrario, dal momento che nel cervello di Nadia tutto il resto era danneggiato, ha riservato tutte le sue attenzioni su questo modulo cerebrale, tanto da avere un’iperattività del modulo arte nel suo cervello. Da qui la magnifica rappresentazione di cavalli e altri animali. Tutto ciò che la maggior parte di noi ‘normali’ ha da imparare attraverso anni di esercitazione – ignorando le variabili irrilevanti – lei lo ottenne senza sforzo. In accordo con questa idea, Nadia perse il suo senso artistico non appena crebbe e migliorò le sue capacità linguistiche.

(a) Un cavallo disegnato da Nadia all’età di cinque anni. (b) Un cavallo disegnato da Leonardo da Vinci. (c) Un cavallo disegnato da un normale bambino di otto anni [da ‘A Brief Tour of Human Consciousness’ di V. S. Ramachandran].– Conclusione

(a) Un cavallo disegnato da Nadia all’età di cinque anni. (b) Un cavallo disegnato da Leonardo da Vinci. (c) Un cavallo disegnato da un normale bambino di otto anni [da ‘A Brief Tour of Human Consciousness’ di V. S. Ramachandran].– Conclusione

Le mie leggi di neuroestetica proposte comprendono tutto ciò che è risaputo riguardo l’arte? Ovviamente no; esse a malapena scalfiscono la superficie. Spero, ciò nonostante, che forniscano qualche consiglio per la bozza di una futura teoria sull’arte, e su come un neuroscienziato potrebbe provare ad approcciarsi al problema. Credo che la soluzione al problema dell’estetica risieda in una più accurata comprensione delle connessioni tra i 30 centri visivi nel cervello e le strutture emozionali del sistema limbico (e la logica interna e la motivazione evoluzionistica che le guida). Una volta che avremo conseguito una chiara spiegazione di tali connessioni, le intuizioni che offrono al cervello umano avranno un profondo impatto non solo sulle scienze ma anche sull’umanità. In effetti, potrebbero aiutarci a colmare l’enorme abisso che separa quelle che C. P. Snow chiamò le due culture, la scienza da una parte, e arte, filosofia e studi umanistici, dall’altra. Potremmo essere all’alba di una nuova era nella quale la specializzazione diventi fuori moda e una versione dell’uomo rinascimentale del 21esimo secolo abbia origine.

Questo saggio dal titolo The Artful Brain è stato pubblicato su EDUCAUSE.edu.

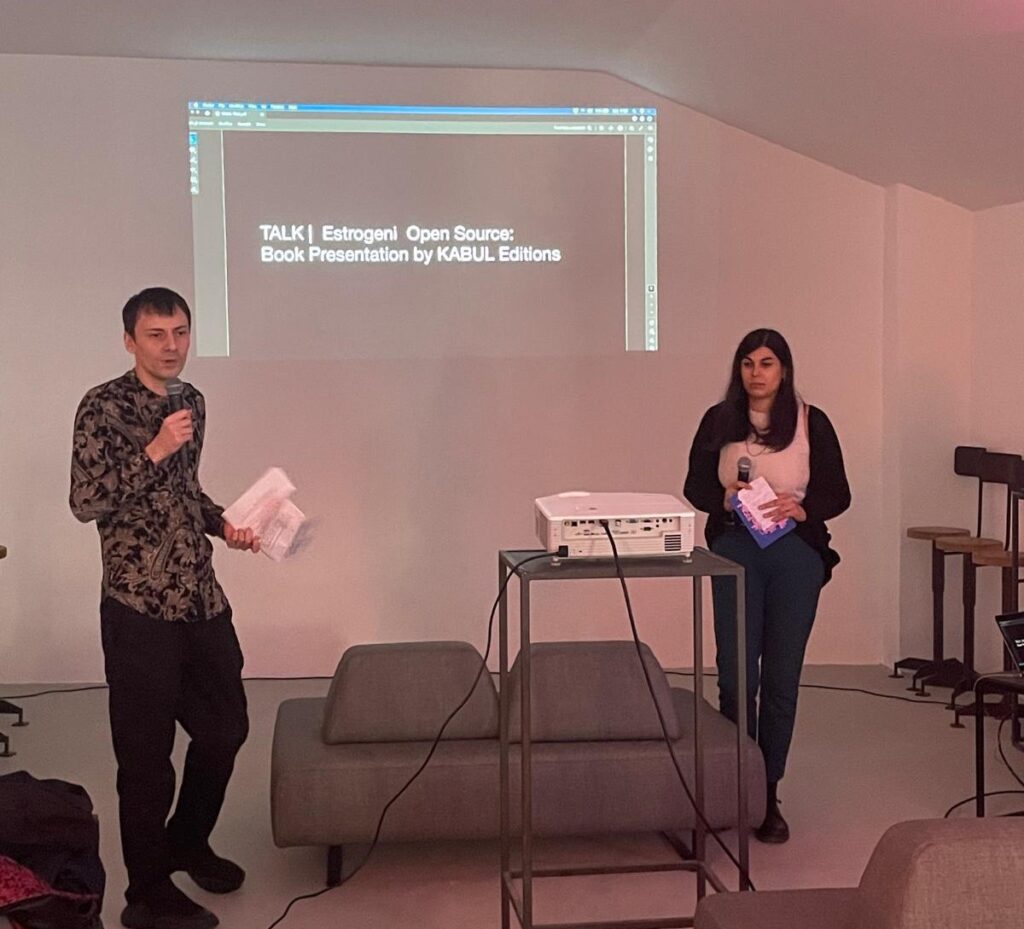

Valeria Minaldi è laureata in Neuroscienze all’Università degli Studi di Padova, ha collaborato nella ricerca scientifica in particolare nell’ambito della Neuroestetica. È psicologa e psicoterapeuta specializzanda a orientamento cognitivo costruttivista. Lavora come consulente nell’ambito delle valutazioni dello stress lavoro-correlato presso COM Metodi; si occupa di consulenza e divulgazione scientifica, supporto psicologico individuale e di gruppo. È co-fondatrice e assistente editoriale di KABUL, magazine online che tratta di arti e culture contemporanee, casa editrice indipendente e associazione culturale no-profit dal 2016.

More on Digital Library & Magazine

Digital Library

Imitazione di un Sogno

Esplorazioni filosofiche e sensoriali tra sogno e realtà.

Digital Library

La Mia Morte

Un racconto polifonico degli ultimi istanti di vita di Pier Paolo Pasolini.

Magazine , ESCAPISMI -Part II

Devirilizzare l’autismo

Contro l’extreme male brain theory

Magazine , PLANARIA - Part II

Ecosistemi cognitivi

Ovvero l’individuo come rete autopoietica.

More on Editions & Projects

Editions

Embody. L’ineffabilità dell’esperienza incarnata

Il concetto di coscienza incarna per parlare di alterità e rivendicazione identitaria

Editions

Printed edition

Assedio e mobilità come modi per stare al mondo: le prime ricerche di KABUL in edizione limitata.

Projects

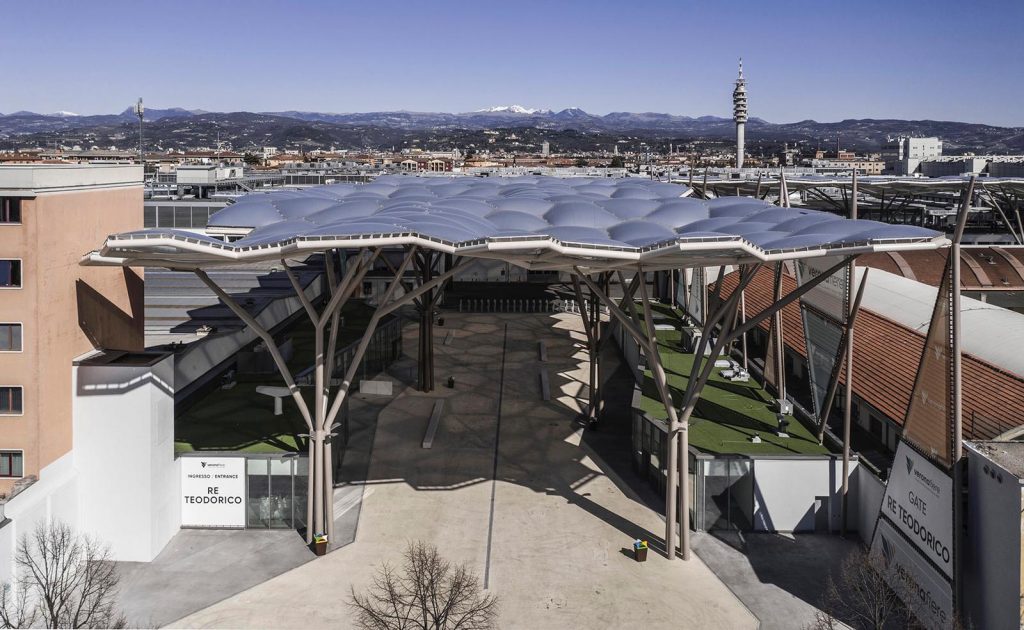

10th STS Italia Conference Technoscience for Good: Designing, Caring, Reconfiguring

KABUL partecipa alla decima edizione

Projects

Terrapolis – Transversal Ecologies Book Fair

KABUL partecipa alla Fiera di Editoria Indipendente di Parsec

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Vilayanurs Ramachandran è ricercatore in Neuroscienze, direttore del Center for Brain and Cognition dell’Università della California dove insegna, e divulgatore scientifico. Come autore, oltre che per i suoi articoli accademici pubblicati tra le altre nelle riviste Nature, Science e Perception e Vision Rresearch, è noto per i suoi libri divulgativi come “L’uomo che credeva di essere morto e altri casi clinici sul mistero della natura umana” (2011, premio Scienza e letteratura Merck-Serono). Collabora inoltre con la rivista Scientific American.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.