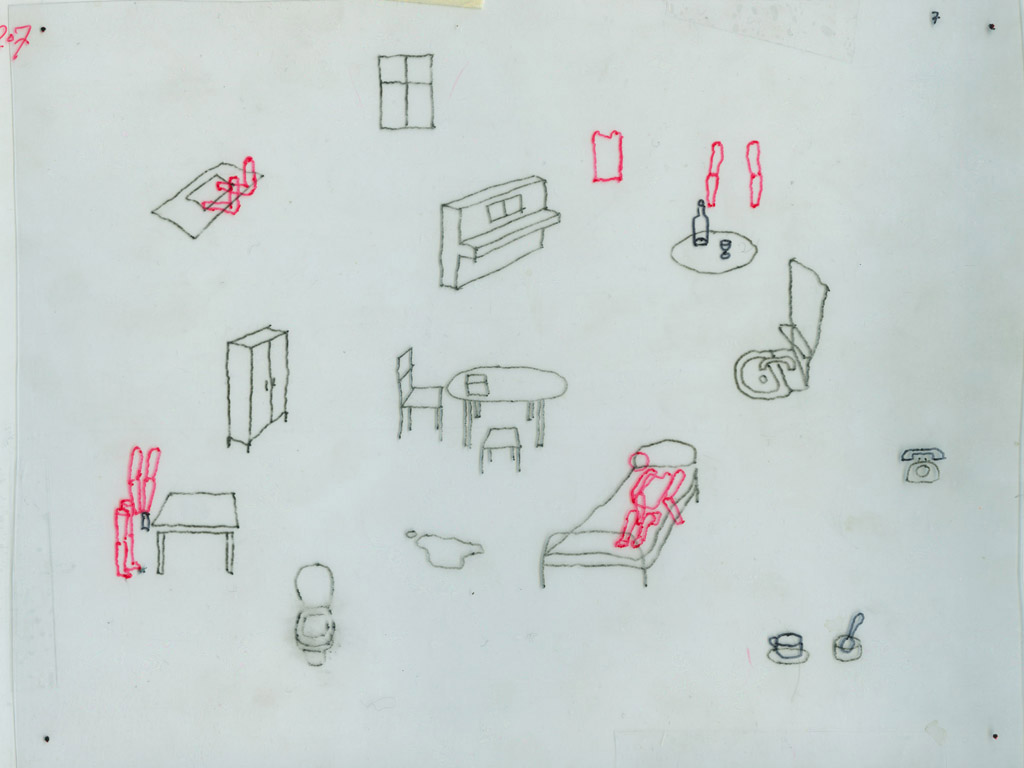

Sula Bermudez Silverman, “Sighs and Leers and Crocodile Tears”, 2021.

Sula Bermudez Silverman, “Sighs and Leers and Crocodile Tears”, 2021.

Come comunità globale, ci siamo trovati nell’ultimo anno e mezzo nell’urgenza di rispondere a diverse domande. Per esempio, di cosa abbiamo bisogno in casa per sentirci al sicuro quando non possiamo uscire? Quale sistemazione scegliere – se da soli o in famiglia – in vista di un lockdown? Che cosa significa davvero sentirsi a casa?

In quanto specchio della società, con le sue gioie e i suoi tormenti, la cultura e l’arte non sono certo rimaste indifferenti a queste domande. Dal febbraio 2020 a oggi, le questioni correlate all’idea della casa hanno animato soprattutto il mondo dell’arte contemporanea, sia nelle diverse opere realizzate in questo periodo dagli artisti, sia nei particolari format espositivi adottati da collettivi indipendenti e istituzioni.

Che cosa significa sentirsi a casa?

La maggior parte delle opere d’arte contemporanea in cui si affronta il tema della casa si riferisce al modo, estremamente sfaccettato, in cui essa viene percepita e vissuta psicologicamente. In molte di queste opere la casa assume un aspetto unico e affascinante, legato a un senso di intimità e dal significato indubbiamente più complesso di quello presupposto dall’idea di “abitazione”. L’impressione di “sentirsi a casa” è provata introspettivamente e non può essere in alcun modo imposta da fuori. In altri termini, non possiamo convincere nessuno di trovarsi a casa“…non possiamo convincere nessuno di trovarsi a casa”, se questa sensazione non è già interiorizzata. Quante volte abbiamo sentito qualcuno dire “torno a casa”, magari riferendosi al luogo in cui abitano i genitori e dove ha trascorso l’infanzia? Quante persone, in viaggio, non riescono mai a sentirsi a casa, oppure, al contrario, si sentono sempre a casa pur cambiando frequentemente abitazione?

La casa rappresenta pertanto un contenitore semantico ampio e non del tutto intelligibile. Sebbene descriva uno spazio fisico, più spesso si riferisce quindi a un luogo propriamente psicologico, creando associazioni inconsce e difficili da spiegare o esprimere. “Casa” può rimandare sia alle sensazioni piacevoli che a quelle devastanti, in riferimento alle diverse esperienze personali vissute.

Joanna Piotrowska, “Frowst”, serie, 2013-2014.

Joanna Piotrowska, “Frowst”, serie, 2013-2014.

Se la nostra idea di casa fosse un iceberg – riprendendo la celebre metafora concepita da Sigmund Freud nella sua teoria della personalità –, in cima avremmo la struttura architettonica e la sua localizzazione spaziale, mentre la parte sommersa, più grande e celata dall’acqua, sarebbe un luogo di memoria per tutti gli eventi personali che vi associamo: giorni tranquilli, feste, gioie, riposo, malattie, traumi, ansie, i cibi preparati in cucina, le piogge osservate alla finestra, i sentimenti che abbiamo provato per le persone che sono state in casa con noi, i nostri ricordi di gioventù, e varie altre esperienze ed emozioni che compongono un catalogo pressoché sterminato. In questa prospettiva, ciò che chiamiamo “casa” corrisponde dunque alle diverse emozioni che proviamo quando la viviamo, pensiamo e immaginiamo.

Proprio in quanto spazio mentale astratto ed estremamente capiente, la casa resta un’entità in grado di cambiare colore (e calore) a seconda del soggetto che tenta di circoscriverne l’idea. In questo senso, grazie all’abbondanza di significati unici e particolari, ma al tempo stesso condivisi, non è difficile comprendere come un simile argomento abbia trovato terreno fertile nelle ricerche di numerosi artisti e curatori d’arte.

Alex Da Corte, “Bad Breeze”, 2017.

Alex Da Corte, “Bad Breeze”, 2017.

La casa nell’arte contemporanea

La prima parte di questa rassegna si focalizza sui riferimenti all’idea di casa presenti nell’arte contemporanea del passato più recente. Osserviamo case spaventose, abusi familiari, politiche degli spazi oppressive e un disprezzato ordine patriarcale. Tuttavia, vediamo anche atmosfere più dolci, un’idea di casa come “riparo”, quale rifugio in cui dormire e vivere in pace momenti di intimità. Nei confronti dell’idea di casa alcuni artisti propongono invece un approccio filosofico ed estetico puro. Ancora, la casa compare anche nella relazione tra uomo e natura; e infine, come rilevo nelle ultime righe, può offrire innumerevoli spunti all’architettura e allo spettacolo musicale.

Nella seconda parte, mi concentrerò più specificamente sulla produzione artistica degli anni 2020-’21, un momento cruciale che ha dato vita a nuove riflessioni – sul piano artistico, così come pure su quello filosofico, sociologico e architettonico – riguardanti il concetto di casa. Anche in questo periodo, così come in passato ma con più frequenza, sono facilmente osservabili opere focalizzate sulle questioni della casa e dell’abitare. Un aspetto che appare invece inedito riguarda le diverse e più ricche modalità di organizzazione delle mostre: se da un lato molte di queste sono state allestite direttamente in casa, dall’altro, appena dopo le riaperture, molte case sono state invece portate in galleria.

Olga Krykun, “Very g00d shoes”, 2018.

Olga Krykun, “Very g00d shoes”, 2018.

La casa nell’arte contemporanea: il passato recente

Una delle più significative opere d’arte contemporanea che alludono all’intimità dello spazio personale e domestico è My Bed (1998) dell’artista britannica Tracey Emin. L’installazione, realizzata per la prima volta nel 1998, esposta alla Tate Gallery nel ’99 e selezionata al Turner Prize, è diventata una delle opere chiave del movimento degli Young British Artists degli anni ’90. L’opera consiste nel letto sfatto dell’artista circondato da un mucchio di oggetti messi alla rinfusa e prelevati dalla propria camera: mozziconi di sigarette, preservativi, polaroid, bottiglie di vodka, un paio di ciabatte e altro. L’installazione è stata concepita con l’obiettivo di catturare la vita turbolenta dell’artista in seguito a un suo attacco di depressione suicida. Durante questo periodo, Emin è rimasta a letto per quattro giorni di fila, senza mangiare né bere altro che alcol. Il disordine accumulato nella stanza, che riflette un preciso stato emotivo dell’artista, diventa così opera d’arte. Nell’articolo Why was Tracey Emin’s bed a shock to the audience? (Perché il letto di Tracey Emin ha rappresentato uno shock per il pubblico?), l’opera è descritta come concepita da una «prospettiva paradossale, che è allo stesso tempo coraggiosa e confessionale, così come narcisista e autocritica».

Tracey Emin, “My Bed”, 1998.

Tracey Emin, “My Bed”, 1998.

Altro lavoro estremamente personale ed emotivo è quello della fotografa polacca con base a Londra Joanna Piotrowska. Frowst (2013-2014), tra le sue serie fotografiche più importanti, è uno “scomodo” album di famiglia che cattura il complesso sistema di rapporti familiari, al tempo stesso oppressivi e gratificanti, da cui emerge quello che Izabella Scott ha definito come un «erotismo latente della casa». Rifacendosi alla filosofia dello psicoterapeuta tedesco Bert Hellinger e alla sua terapia delle costellazioni familiari e sistemiche usata per curare i traumi intergenerazionali, Piotrowska ha chiesto ai membri della propria famiglia di posare davanti alla macchina fotografica assumendo pose plastiche, quasi scultoree, rievocando così momenti di intimità e tenerezza. Le immagini realizzate possiedono un’intensa carica emotiva e psicologica, e i corpi intrecciati insieme, spesso in modo innaturale, generano una tensione estrema in chi li osserva.

Joanna Piotrowska, “Frowst”, serie, 2013-2014.

Joanna Piotrowska, “Frowst”, serie, 2013-2014.

Ulteriore e ben nota serie di Piotrowska è Frantic (2017), in cui sono raffigurati degli individui che si riparano al di sotto di una struttura composta da oggetti posizionati all’interno di uno spazio domestico e creati personalmente da loro, in modo da simulare una tenda da campeggio. Queste strutture, costituite da lenzuola, tende, libri, vari oggetti d’arredamento e altro, si configurano come rifugi plastici e alquanto precari in cui i protagonisti trovano rifugio, con un duplice riferimento dell’artista al mondo ludico dei bambini e a quello doloroso dei senzatetto o di chi fugge da una violenza. Recensendo la serie, Emilia Dłużewska scrive: «Rifugi travolgenti; giocattoli presentati come dispositivi di tortura; abbracci familiari che irrigidiscono i muscoli. Nelle fotografie di Joanna Piotrowska, la violenza è invisibile e impossibile da trascurare“…Nelle fotografie di Joanna Piotrowska, la violenza è invisibile e impossibile da trascurare”». Sempre a proposito della serie, il duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi, in occasione della mostra We don’t like your house either! (Monitor Gallery), su cui ci soffermeremo più avanti, scrive: «La precaria urbanistica dell’intimità che si crea non rappresenta solo il ritratto monadico di singolarità rinchiuse in un microcosmo protetto, ma anche un palcoscenico in cui giocare a rappresentare il mondo».

Joanna Piotrowska, “Frantic”, 2017.

Joanna Piotrowska, “Frantic”, 2017.

Nel biennio 2019-’20 Piotrowska ha inoltre partecipato a due mostre che affrontavano proprio il tema della casa. La prima è quella che si tiene insieme a Jen Liu e Jesse Wine alla Simone Subal Gallery. Dal comunicato della mostra ricaviamo la seguente descrizione:

«Gli artisti mettono in dubbio la stabilità dei consolidati sistemi politici o biologici, offuscano le architetture domestiche e corporee e riesaminano nuove forme di agency. Credono che il modo in cui i corpi interagiscono e producono all’interno dello spazio artificiale sia intrinsecamente politico: vale per un individuo che manipola gli effetti personali nel proprio spazio vitale, o una forza lavoro collettiva che esegue un sistema prestabilito di produzione industriale, o un oggetto antropomorfico che si fonde poeticamente con gli elementi architettonici. Queste varie azioni mettono in discussione i limiti della nostra soggettività collettiva e individuale e pongono la possibilità di ripensare o ribellarsi contro società sovradeterminate».

Jesse Wine, “You have a new memory”, 2018.

Jesse Wine, “You have a new memory”, 2018.

All’interno di questa mostra venivano esposte le sculture in ceramica di Jesse Wine, costituite da una testa reclinata poggiata in cima a una struttura architettonica. Questi lavori affrontano il tema del sonno quale stato di estrema vulnerabilità e, al tempo stesso, di fuga per l’essere umano: mentre il consumismo e la pressione sociale governano ogni aspetto della vita contemporanea, il sonno si configura infatti come momento di tregua ed evasione, un momento in cui chi dorme è in grado di generare, attraverso il sogno, delle vie di fuga. E per quanto il sonno sia un processo fisiologico naturale, esso presuppone sempre, per il soggetto, un luogo protetto e sicuro in cui potersi svolgere, appunto una casa.

Facendo un passo indietro, sempre a proposito del rapporto tra casa e consumismo, negli anni ’80 Laurie Simmons, attraverso le immagini della serie Walking Objects, conferì ironicamente personalità umane a degli oggetti commerciali. In questi lavori, stampati a misura d’uomo, l’artista seleziona alcuni oggetti (per esempio, una casa, una pistola, una clessidra ecc.) ai quali aggiunge un paio di gambe. Lo sfondo delle fotografie è concepito senza soluzione di continuità, e gli oggetti sono illuminati drammaticamente dalla luce artificiale di un palcoscenico (o studio): i protagonisti di questo spettacolo sono pubblicità ambulanti. In riferimento alla serie, Simmons si esprime in questi termini:

«Desideravo che la casa sulle gambe richiamasse la tipica e iconica casa americana dei sogni. A partire dall’America del secondo dopoguerra fino a oggi, il modo in cui una persona vive rappresenta l’identità di quella stessa persona. Viviamo in una società incredibilmente orientata al consumo, dove le cose intorno a noi ci controllano, e penso che queste immagini riguardino il modo in cui una persona può essere sussunta da ciò che la circonda».

Laurie Simmons, “Walking House”, 1989.

Laurie Simmons, “Walking House”, 1989.

Conoscendo l’artista, possiamo inferire che la figura di questa pesante casa sorretta dalle gambe tornite di una giovane modella rappresenti l’immagine di una prigionia psicologica. Attraverso un approccio femminista, Simmons descrive in questo modo il destino delle donne, vincolate nell’arco della propria esistenza ai ruoli di figlie, madri e casalinghe.

A proposito della sua serie di bambole, leggiamo sul sito del Metropolitan Museum of Art di New York:

«Fu nell’attico di un negozio di giocattoli a Liberty, New York, nel 1972, che [Simmons] scoprì una casa di bambole vintage simile a quelle con cui aveva giocato crescendo nel mondo di “Ozzie e Harriet” degli anni ’50. Durante il periodo di massimo splendore del movimento femminista, questi giocattoli per ragazze furono visti con sospetto, come agenti di indottrinamento persuasivo. Simmons comprese tuttavia anche il loro fascino complesso. Situati all’incrocio tra memoria personale e collettiva, queste case di bambole rappresentarono per un’intera generazione un insieme di illusioni insostenibili che, mentre svanivano, non meno ostinatamente si aggrappavano all’inconscio».

Sempre all’interno della sfera della domesticità, i lavori di Gizela Mickiewicz propongono invece una ricerca estetica fondata sulla messa in scena di oggetti d’uso quotidiano su cui l’artista interviene, in modo estremamente sottile, per infondere un aspetto vagamente surreale che spoglia l’oggetto della sua funzione originaria. In lavori come Focusing at the Point Nearest the Eyes (2013), Approaching Repulsion (2013) e Not Too Far (2012) scorgiamo un incontro di forti tensioni racchiuse in una fragile forma scultorea; gli oggetti sembrano quasi indeboliti, feriti, e si riferiscono alla «relazione tra persone e mondo degli oggetti, ai modi in cui ricordiamo attraverso i materiali che ci circondano e al modo in cui modifichiamo la nostra identità e le nostre emozioni vivendo tra (e talvolta per) le cose».

Gizela Mickiewicz, “Approaching Repulsion”, 2013.

Gizela Mickiewicz, “Approaching Repulsion”, 2013.

Con un gusto simile per gli oggetti d’uso quotidiano, Ceal Floyer adotta, nella realizzazione delle sue opere, uno stile più ironico e divertente, accompagnato da una consapevolezza per l’assurdo. Nelle sue installazioni scultoree «tutto è portato a una conclusione logica estrema».

Questa frase descrive bene il suo lavoro: «Le sculture non sono mai esattamente quello che sembrano, ma mai fingono di essere qualcos’altro». L’artista usa oggetti e materiali ordinari, agendo in maniera trasformativa su come li percepiamo.

Ceal Floyer, “Door”, 1995.

Ceal Floyer, “Door”, 1995.

Parlando di immaginari surreali, è necessario ricordare Hugh Hayden, la cui pratica considera l’antropomorfizzazione del mondo naturale come una lente viscerale per esplorare la condizione umana. Hayden trasforma oggetti familiari (tra cui la rappresentazione di una casa) per sfidare le percezioni che abbiamo di noi stessi, degli altri e dell’ambiente. Il suo lavoro nasce da un profondo legame con la natura e i materiali organici:

«Elaborando metafore dell’esistenza umana e dell’esperienza passata, il lavoro di Hayden mette in discussione la stasi delle dinamiche sociali e chiede allo spettatore di esaminare il loro posto all’interno di un ecosistema in continuo mutamento».

Hugh Hayden, “Hedges”, 2019.

Hugh Hayden, “Hedges”, 2019.

Sempre sulla scia del riutilizzo di oggetti quotidiani al fine di costruire immaginari surreali e fantastici, il lavoro di Alex Da Corte è incentrato sull’analisi del consumismo, della cultura pop e della mitologia. Le sue opere immersive, esposte in tutto il mondo dal Carnegie Museum of Art (2018) alla Biennale di Venezia (2019), presentano una coreografia di oggetti e personaggi della televisione americana che, attraverso codici e simboli sparsi e abilmente ricollegati, raccontano storie inedite che si intrecciano alla memoria personale dell’artista, il tutto permeato da rimandi culturali sia alti che bassi.

Alex Da Corte, “Rubber Pencil Devil”, 2018, installation view. Photo by Tom Little, courtesy of Sadie Coles HQ, London.

Alex Da Corte, “Rubber Pencil Devil”, 2018, installation view. Photo by Tom Little, courtesy of Sadie Coles HQ, London.

Nato nel 1969 a Rheydt, Gregor Schneider è un artista tedesco insignito nel 2001 del Leone d’oro per l’opera intitolata Totes Haus u r, realizzata per il padiglione tedesco della Biennale di Venezia. Per l’occasione, Schneider costruì una casa-contenitore con porte e finestre murate, un luogo costituito da molteplici stanze dai toni asfittici e inquietanti e da cui sembrava impossibile uscire. Questa gigantesca casa che occupava il padiglione non era altro che la formalizzazione estrema di un precedente lavoro – Haus u r – cominciato da Schneider nel 1985, quando in una casa presa in affitto a Rheydt, presso la Unterheydener Straße, ricostruì la sua casa di famiglia, quella che nel titolo definisce come “casa morta” (“Totes Haus”), modificando di continuo stanze e pareti dell’edificio.

Gregor Schneider, “Totes Haus u r”, 1985.

Gregor Schneider, “Totes Haus u r”, 1985.

All’inizio di Behind the Scenes: Gregor Schneider’s Totes Haus ur, Philip Auslander esprime questa interessante considerazione nei confronti dell’opera di Schneider:

«Schiacciandomi tra gli spazi angusti di Totes Haus u r di Gregor Schneider alla Biennale di Venezia del 2001, sentendomi intrappolato, strofinandomi contro muri umidi, incappando in altri avventurieri, mi sentivo come se fossi impegnato in una tale ricerca. Così come la psiche che Stanislavskij immagina in forma di abitazioni multiple, Totes Haus u r è in realtà un composto di più case. […] La sua stessa descrizione del progetto recita in parte: “muro davanti al muro, muro davanti al muro, muro dietro il muro, passaggio nella stanza, stanza nella stanza”. A differenza della psiche ordinata descritta da Stanislavskij, in cui è tutto semplice da trovare fino all’ultimo momento cruciale, questo ambiente labirintico sembrava un luogo particolarmente difficile in cui collocare una perla sfuggente, come se fosse la rappresentazione architettonica di una psiche così trasformata di per sé che il viaggio al suo interno porta a vicoli ciechi, pericoli ed enigmi, come finestre che si aprono solo su altre finestre e stanze bagnate da una luce che sembra naturale ma in realtà è artificiale. O forse Totes Haus u r non è tanto il luogo quanto il prodotto di una ricerca irrequieta che implica lo strappo, lo spostamento e la ricostruzione di muri, porte e intere stanze nella speranza di trovare o creare un luogo in cui la preziosa perla è scomparsa.

Per Stanislavskij, la memoria emotiva ha a che fare con la scoperta di un analogo nella propria esperienza delle emozioni […]. Il pubblico non sa mai quali ricordi emotivi stia impiegando l’attore; la loro presenza è intuita, piuttosto che percepita in maniera diretta. Non importa quanto avvincente possa essere l’aspetto di una performance, la recitazione stanislavskiana riguarda fondamentalmente ciò che non viene mostrato al pubblico ed è noto solo all’attore. La risonanza e l’impatto emotivo della performance derivano dalla presenza, impercettibile dall’esterno, dei ricordi emotivi nella mente dell’attore.

Risulta quindi chiaro che anche Schneider si occupi soprattutto di creare opere la cui espressività e impatto derivano da ciò che è presente ma non direttamente percepibile: come per la memoria emotiva, uno stato affettivo viene indotto nello spettatore, ma i significati attraverso cui è creato restano nascosti dietro le quinte – nei muri e sotto i pavimenti. Anche la Totes Haus u r di Schneider, che può essere descritta come scultura, installazione o persino architettura, è teatrale. Schneider fonde due funzioni teatrali moderne, creando un ambiente che è sia scenografico che performativo, sia uno spazio per la performance che attore a sé stante».

Gregor Schneider, “Sala caffè”, © Mathildenhöhe.

Gregor Schneider, “Sala caffè”, © Mathildenhöhe.

Passando ad atmosfere meno cupe, va sicuramente menzionato Tango (1981), film d’animazione del regista polacco e premio Oscar Zbigniew Rybczyński. Il cortometraggio è stato girato in un periodo in cui la Polonia è ancora sotto diretta influenza dell’URSS, un momento storico segnato da una costante mancanza di merci e spazi disponibili. Sul «Los Angeles Times» Charles Solomon definisce il film come «un commento agli appartamenti troppo angusti delle città polacche e alla dolorosa alienazione che provoca questo stato di cose». Lo stesso Rybczyński, quando gli fu posta la domanda sul significato di Tango, rispose: assolutamente nulla (Zbigniew Benedyktowicz, “Tango” – taniec uniwersalnej alienacji, «Konteksty», 1-2, 224-225, 1994, p. 48).

Vi sono anche altri artisti contemporanei particolarmente affascinati dalle potenzialità dei film d’animazione. Per esempio, Piotr Bosacki lavora spesso utilizzando tecniche analogiche che concepisce in maniera estremamente complessa. Uno dei suoi lavori è la cosiddetta Macchina a ruote, da lui definita come scultura cinetica, realizzata allo scopo di creare un video animato di 17 secondi, esposti in loop, che prende il titolo di Film senza suono (2009). La macchina/scultura è in 3D, pesa 100 chili ed è lo «schema dell’idea che può essere espressa in un disegno». A proposito della macchina, spiega Bosacki:

«Il meccanismo consiste di nove ingranaggi interconnessi. Il movimento di ciascun ingranaggio si traduce direttamente in quello di tutti gli altri. Il sistema si muove come un meccanismo compatto. Un perno metallico si trova sul punto appropriato di ciascun ingranaggio. Le dodici molle sono allungate tra i perni. Quando le distanze tra i perni cambiano mentre gli ingranaggi si muovono, le molle tra i perni si allungano e si contraggono. […] Questo disegno che si trasforma, delineato dalla disposizione delle molle, è l’elemento più importante del meccanismo. L’intero macchinario è stato creato proprio perché questo disegno potesse “funzionare”. Per questo motivo, si può dire che Macchina a ruote sia, in un certo senso, un’opera di disegno».

Piotr Bosacki, frame da “Film senza suono”, 2009, courtesy the artist.

Piotr Bosacki, frame da “Film senza suono”, 2009, courtesy the artist.

L’aspetto fisico e materico della Macchina a ruote è ben espresso nel concetto di “costanza globale” descritto dall’artista, per il quale la quantità di energia presente in natura è, appunto, costante. Questa “costanza globale” viene altresì definita dall’artista come “armonia”, con un esplicito rimando al mondo della musica.

Una certa somiglianza tra l’opera di Rybczyński e questa di Bosacki è presente nel titolo, che anche qui non ha un significato specifico ma si riferisce unicamente (e letteralmente) all’assenza, nel film, di una colonna sonora, così come in Tango il riferimento è al genere musicale e celebre ballo argentino.

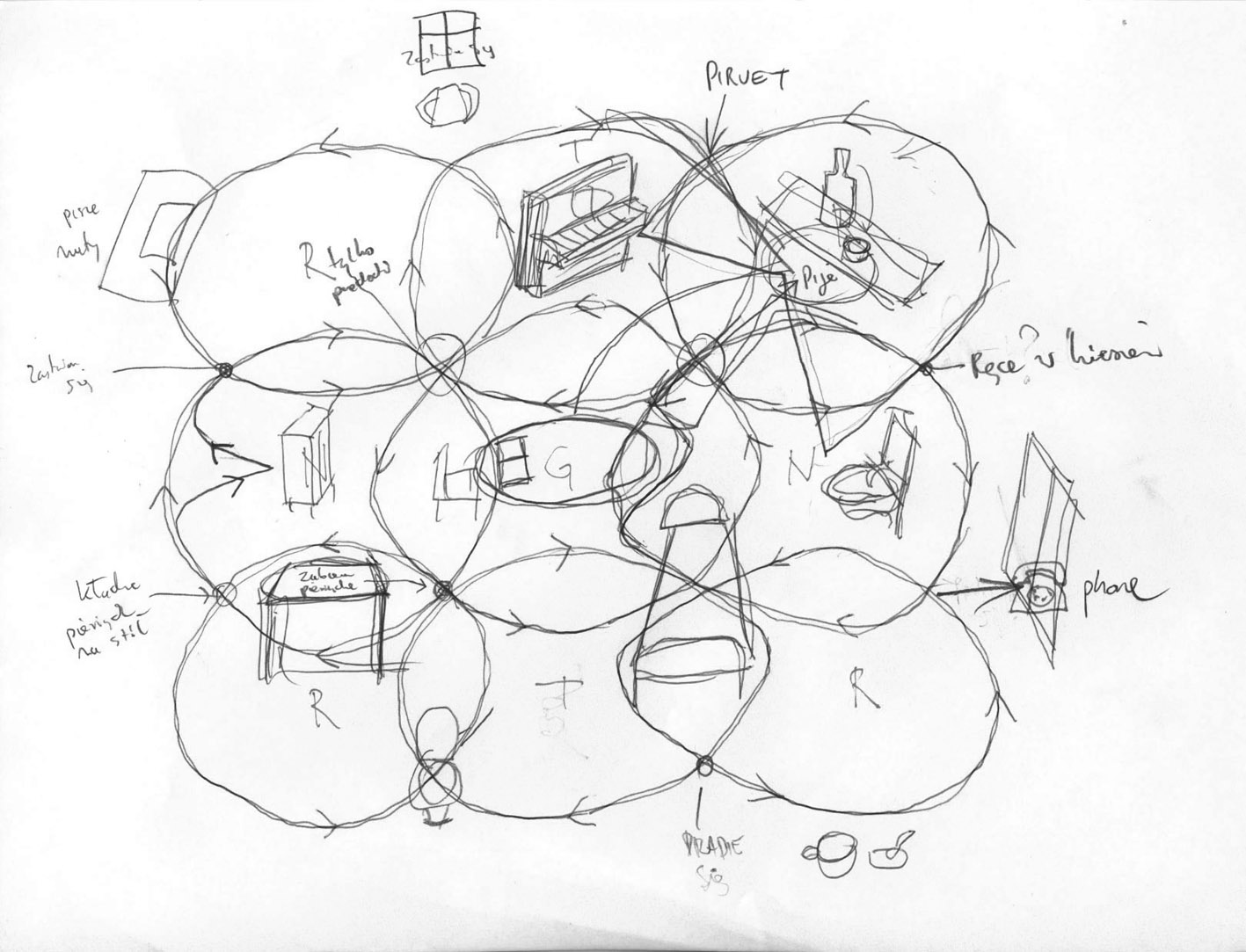

Piotr Bosacki, disegno preparatorio per “Film senza suono”, 2009, courtesy the artist.

Piotr Bosacki, disegno preparatorio per “Film senza suono”, 2009, courtesy the artist.

“Come Dine With Adrian Altman!”, 2018, Installation view.

“Come Dine With Adrian Altman!”, 2018, Installation view.

Prima di affrontare, in questa breve rassegna, il periodo spartiacque del 2020-’21, un ultimo breve riferimento che intendo menzionare è la mostra collettiva che si è tenuta nel 2018 alla galleria di Praga Berlínskej Model, intitolata Come Dine With Adrian Altman. Gli organizzatori la descrivono così:

«La cripto-cooperazione tra Adrian Altman e FTV Prima ha portato alla mostra più seguita della Repubblica Ceca. Gli spettatori di Prostřeno (versione ceca dello spettacolo Come Dine With Me) hanno potuto sbirciare la giovane scena artistica ceca contemporanea. Questa azione performativa ha trasformato Come Dine With Me in Come Art With Me. Nel progetto, Altman si muove tra i diversi ruoli di curatore, performer, chef e tipico ragazzo di Praga, sostituendo il consumatore medio dell’arte contemporanea con quello dell’intrattenimento televisivo del tardo pomeriggio».

La casa nell’arte contemporanea: 2020-’21

Il periodo dei numerosi lockdown degli anni ’20-’21 abbonda, nell’arte contemporanea, di nuovi concetti e modalità di approccio nei confronti dell’idea di casa. È possibile che questo periodo debba ancora arrivare a una piena fase di maturazione, ma gli esempi osservabili sono molti e sfaccettati.

Il primo progetto espositivo che intendo menzionare è anche il più recente: Your friends and neighbours, esposto da giugno ad agosto 2021 presso la High Gallery di Parigi, più che concentrarsi specificamente sul concetto di casa, si focalizza sull’idea di “familiarità”, raccogliendo le opere di oltre 100 artisti selezionati tra la cerchia di amici e conoscenti attivi nella città di Parigi. Qui lo scopo, come si legge nel comunicato della mostra, è semplicemente quello di creare un’occasione di incontro per realizzare una mostra d’arte all’indomani della quarantena, mettendo in contatto e in relazione tra loro chi l’arte contemporanea, a Parigi, ha continuato e continua ancora a produrla, dopo un periodo di isolamento collettivo.

Jean-Alain Corre e Marie Descraques, “Schyyzzaasss digital death sleeping oh my looovvvee”, 2020.

Jean-Alain Corre e Marie Descraques, “Schyyzzaasss digital death sleeping oh my looovvvee”, 2020.

Tornando nuovamente a Piotrowska, già affrontata nella prima parte di questo studio, nel 2020 inaugura a Monitor (Roma) la mostra We Don’t Like Your House Either!, curata dal duo Francesco Urbano Ragazzi, con la partecipazione di lei, Tomaso De Luca, Patrick Angus, Gerry Bibby, Gina Folly, Henrik Olesen, A.L. Steiner e Stan VanDerBeek. Focus della mostra è la risignificazione politica degli spazi che abitiamo, come possiamo desumere dalle parole usate per descrivere l’operazione:

«Sembra parlarci dell’esperienza di confinamento domestico che ci ha accomunati tutti durante la recente pandemia, ma dire questo sarebbe riduttivo. Il confinamento tocca da sempre, in maniera più ravvicinata e tragica, tutti coloro che non possono riconoscersi – per esclusione, per scelta, o per entrambe – dentro i paradigmi della vita agiata. Gli svantaggiati, gli esclusi, gli oppressi, i malati, i migranti, gli esuli, gli outsider, i poeti, gli artisti. We Don’t Like Your House Either è il loro motto d’orgoglio».

Non limitata alla mera esperienza del lockdown, la mostra si propone dunque di indagare ontologicamente la condizione del recluso e il tema del confinamento sociale, psicologico e fisico, nonché lo spasmodico desiderio di fuga.

Patrick Angus: https///www.fabiocherstich.com/apartamento/

Patrick Angus: https///www.fabiocherstich.com/apartamento/

Tra gli artisti esposti, l’americano Patrick Angus (1953-1992), prima che diventasse “il Toulouse-Lautrec di Times Square”, con i suoi disegni e acquerelli riflette momenti e paesaggi intimi, solitari, spesso localizzati all’interno di abitazioni. Il riferimento esplicito è alla scena LGBT, alla sfera privata, pubblica e politica dei suoi protagonisti, ai suoi luoghi di ritrovo e all’estremo vitalismo che ha caratterizzato il movimento omosessuale proprio negli anni in cui imperversava il virus dell’HIV.

“We Don’t Like Your House Either!”, Monitor Gallery, 2020.

“We Don’t Like Your House Either!”, Monitor Gallery, 2020.

Un altro artista presente in mostra è Tomaso De Luca, vincitore nel 2020 del MAXXI Bulgari Prize con l’opera A Week’s Notice, nella quale affronta il rapporto tra il fenomeno della gentrificazione urbana e la diffusione della pandemia di AIDS: a cavallo tra anni ’80 e ’90, la comunità omosessuale fu infatti la più colpita dall’epidemia globale, ma questa drammatica situazione si trasformò presto in opportunità per il mercato immobiliare, dal momento che i numerosi appartamenti rimessi sul mercato furono venduti ad acquirenti di classi sociali più abbienti. Nella mostra di Monitor, De Luca presenta invece Gewöhnen 189; 10; 68; 20, una serie di oggetti reali di arredamento trasformati per l’occasione nelle maquette di quattro edifici immaginari, al cui interno l’artista ricostruisce gli ambienti di case in cui ha effettivamente vissuto.

A seguire, nella medesima mostra, la Scatola magica dell’artista svizzera Gina Folly. L’opera, realizzata in policarbonato trasparente, riproduce un dispenser di cibo usato per le scimmie presenti negli zoo, allo scopo di mettere alla prova le loro abilità prensili attraverso una struttura costituita da piccoli fori regolari. Ricontestualizzato all’interno dello spazio espositivo, e dunque indirizzato a un pubblico di esseri umani, l’oggetto perde la sua funzione peculiare, trasformandosi in un oggetto astratto e dal significato misterioso e imperscrutabile.

Gina Folly, “Magic Box”, 2016.

Gina Folly, “Magic Box”, 2016.

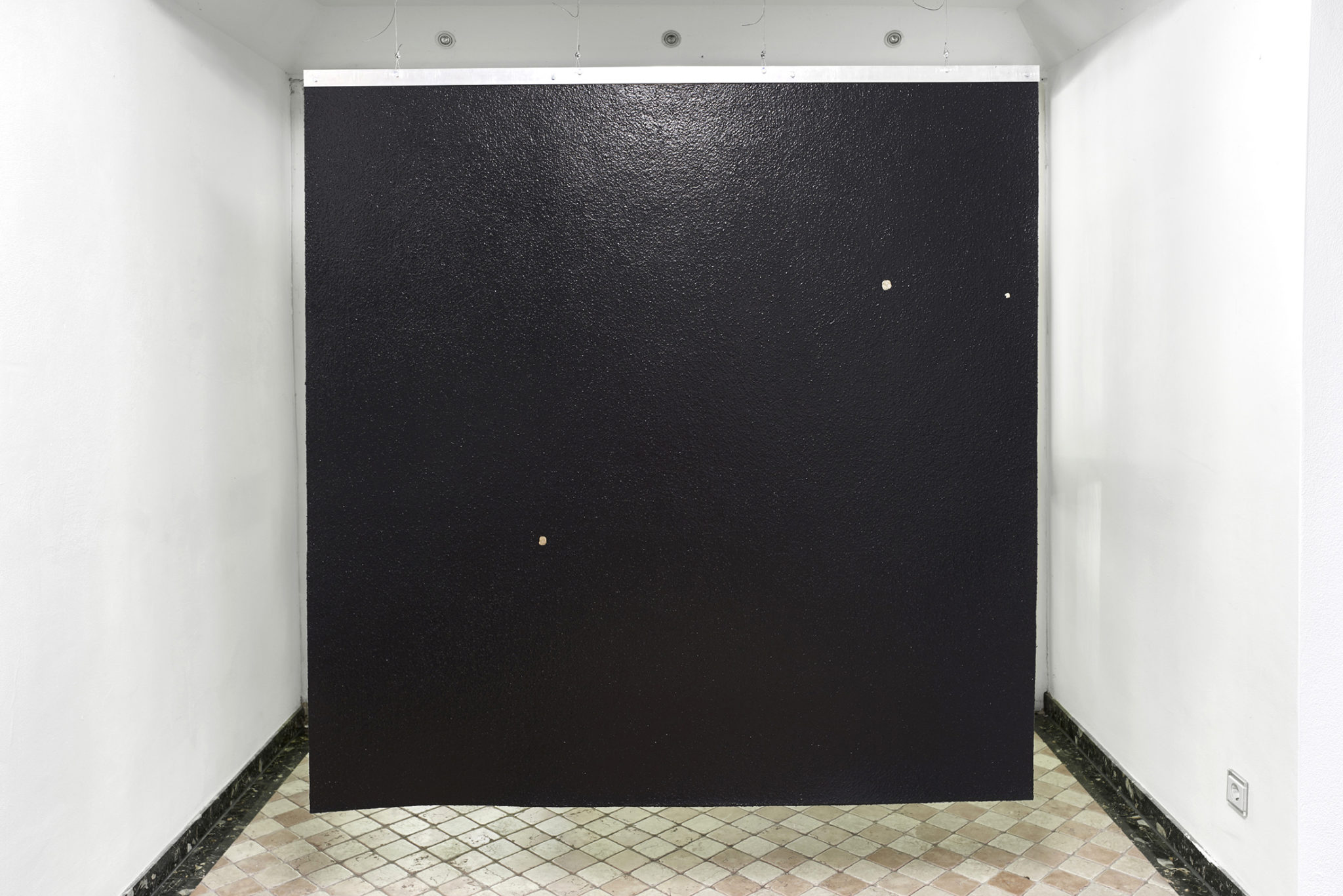

Infine, Grosses Kaugummi di Gerry Bibby e Henrik Olesen è un grande e denso monocromo nero su cui sono stati appiccati tre chewing gum. L’opera, che a prima vista richiama alla memoria un semplice pezzo d’asfalto e poi, data la sua collocazione in un’istituzione d’arte, un dipinto astratto realizzato a olio, è costituita da un tappeto completamente irrigidito da un’ingente applicazione di pittura. Qui la tensione tra arredamento e arte viene portata alle sue estreme conseguenze, e la dimensione confortevole della domesticità è messa in dubbio dall’azione di “sfregio” dei tre chewing gum che rappresentano la firma degli artisti.

Gerry Bibby e Henrik Olesen, “Grosses Kaugummi”, 2016.

Gerry Bibby e Henrik Olesen, “Grosses Kaugummi”, 2016.

La successiva mostra collettiva di questo periodo che intendo analizzare è Grand miniature, che si è tenuta da dicembre 2020 a febbraio 2021 presso Sentiment (Zurigo) e ha visto la partecipazione di Mathis Altmann, Stefania Carlotti, Gina Fischli, Yannic Joray e Peter Wächtler. Le opere esposte in mostra rappresentano infatti dei micro-mondi in potenza, delle unità abitative in scala ridotta, al cui interno vediamo rappresentati oggetti ed elementi appartenenti alla sfera della domesticità. «Dentro la miniatura emergono mondi, perché i mondi li portiamo già dentro di noi»: attraverso queste parole, Adam Jasper enfatizza il potenziale immaginativo e meditativo di queste strutture che, pur nelle loro piccole dimensioni, suggeriscono una ricchezza di simboli e significati da scoprire tra le pieghe e le intercapedini delle forme.

Stefania Carlotti, “I want a reckless life”, 2020.

Stefania Carlotti, “I want a reckless life”, 2020.

Accanto alle due mostre menzionate finora e concepite in modo più tradizionale (poiché si tratta pur sempre di eventi espositivi organizzati in galleria), il periodo spartiacque del 2020-’21 presenta inoltre una serie di mostre organizzate direttamente in casa – spesso da giovani artisti o gruppi curatoriali indipendenti – in risposta alle regole sulla mobilità e al divieto di assembramenti scaturiti dal lockdown. Date le condizioni, questo genere di mostre ha senza dubbio sfruttato le immense potenzialità della rete, provando in questo modo a sopperire alla mancanza di visibilità a cui il mondo dell’arte ha dovuto reagire venuta meno la dimensione della presenza.

Uno degli esempi di queste iniziative ci viene da The House, casa-studio dell’architetta Michela Genghini adibita, dal 2019, a spazio espositivo. Qui, nel marzo 2021, Irene Sofia Comi cura la mostra Asa Nisi Masa, con la partecipazione di Lula Broglio, Federico Cantale e Davide Mancini Zanchi. Riprendendo le parole di Elena Solito su «Forme Uniche»:

«Asa Nisi Masa conduce lo spettatore dentro un universo fantastico, che si ritrova concentrato in uno spazio definito dall’architettura domestica. Un ambiente che muta la sua funzione principale per adattarsi ai suoi abitanti (umani, non umani e oggetti), in cui è necessario rinegoziare continuamente ruoli e valori. […] Tra iconografie magico-rituali, totem e misteri, fiabe e stregonerie, la mostra si fa metafora della nuova alienazione umana che si trova in questo mo(n)do in una fase di sospensione permanente da ciò che conosceva fino a poco tempo prima, in attesa di qualcosa che rappresenta la nuova alterità».

Alex Ayed, “La psychologie des serrures”, 2021.

Alex Ayed, “La psychologie des serrures”, 2021.

Un altro esempio di mostra realizzata in ambito domestico e che sfida i tradizionali format espositivi è La psychologie des serrures (“La psicologia delle serrature”), realizzata tra dicembre 2020 e marzo 2021 a Parigi, dalla collaborazione tra Sans titre (2016) e CAN Centre d’art Neuchâtel, e con la partecipazione di Ruiz Stephinson, Manuela Gernedel & Fiona Mackay, Zuzanna Czebatul, Alex Ayed, Sarah Margnetti, Hadas Auerbach, Hamish Pearch, Robert Brambora, Jacent. La mostra è stata ospitata all’interno dell’appartamento adiacente alla galleria Sans titre (2016), uno spazio solitamente utilizzato per ospitare artisti e curatori, e aperto per la prima volta al pubblico in occasione dell’evento. La curatrice della mostra, Marie Madec, commenta così l’iniziativa:

«La casa è intrinsecamente legata alla natura umana. La sua immagine è spesso anche oggetto di confronti psicologici: i suoi vari piani arrivano a rappresentare l’accumulo di esperienze che scandiscono una vita. Il piano terra caratterizza l’educazione, gli elementi fondanti della personalità, così come le fondamenta della casa, le cantine, sono il riflesso delle profondità dell’anima, come le descriveva Jung».

In occasione della mostra agli artisti è stata data la possibilità di usufruire di tutti gli spazi presenti nell’appartamento – dalla camera da letto al bagno, dalla cucina al giardino –, che sono stati utilizzati per ospitare opere dal carattere estremamente intimo e personale, come una sorta di raccolta di piccoli mondi che enfatizzano la relazione tra il concetto di casa e la sua dimensione psicologica. Ancora Madec:

«La casa è anche un luogo privilegiato della memoria. È dove vengono creati i ricordi, in particolare durante l’infanzia, ed è quasi sempre dove li conserviamo fisicamente: album di foto di famiglia, cartoline, biglietti archiviati con cura per una proiezione cinematografica…».

Robert Brambora, “La psychologie des serrures”, 2021

Robert Brambora, “La psychologie des serrures”, 2021

Diversamente da Sans titre (2016) e CAN Centre d’art Neuchâtel, alcune gallerie hanno invece realizzato un’operazione inversa: anziché trasformare l’appartamento in galleria, hanno modificato i propri spazi espositivi, spesso freddi e neutri, in luoghi apparentemente abitati. Un esempio è la mostra Udomawianie (“Addomesticamento”), realizzata in Polonia nel 2021. Qui le due artiste Christina Everts e Joanna Pietrowicz, attraverso un’operazione curatoriale piuttosto innovativa, hanno trasfigurato lo spazio espositivo spoglio e in rovina di DOMIE, dove hanno vissuto per tre mesi, in un ambiente familiare, intimo ed emotivo, dove il pubblico era invitato a sostare, chiacchierare e persino cenare in compagnia. Apprendiamo dal comunicato della mostra che:

«Christina Everts si concentra sulla creazione di un mondo sicuro, pieno di angoli e fessure dove puoi nasconderti, affondare e scoprire nuovi livelli nascosti. D’altro canto, invece, per Joanna Pietrowicz è importante stabilire un rapporto con DOMIE come luogo che evoca un bisogno di cure e vicinanza. Fondendo i suoi dipinti con le squallide pareti di DOMIE, l’artista entra in un dialogo intimo con lo spazio, esaltandone lo status di opera d’arte in sé».

Christina Everts, Joanna Pietrowicz, “Udomawianie”, 2021.

Christina Everts, Joanna Pietrowicz, “Udomawianie”, 2021.

2021 Model Art Gallery, 2021, courtesy Wright & Wright.

2021 Model Art Gallery, 2021, courtesy Wright & Wright.

Una mostra con un approccio completamente diverso è quella inaugurata il 26 giugno 2021 presso la Pallant House Gallery di Chichester, dove più di trenta artisti – tra cui Damien Hirst, Rachel Whiteread, Maggi Hambling, Grayson Perry, John Akomfrah, Tacita Dean e Lubaina Himid – hanno presentato le proprie opere, realizzate nel 2020, durante il lockdown, all’interno di una struttura non più grande di una casa di bambole. Masterpieces in Miniature – il titolo della mostra – rappresenta la terza galleria in miniatura della collezione Pallant, insieme alla Thirty Four Gallery (1934) – realizzata su commissione del mercante d’arte Sydney Burney per raccogliere fondi di beneficenza – e alla The Model Art Gallery 2000 – mini white cube con le opere di Frank Auerbach, Peter Blake, Antony Gormley , Anthony Caro e Howard Hodgkin. Insieme, le tre gallerie rappresentano quindi una micro-capsula del tempo di oltre 80 anni di arte britannica, passando dagli artisti del Bloomsbury Group all’era della Pop Art e dei Young British Artists.

La mostra personale Thank You For The Nice Fire (2021) di Chloe Wise (definita la “carb artist” della sua generazione) si situa nel solco di quelle mostre per certi versi più tradizionali rispetto al format espositivo (si tratta infatti di un vero e proprio white cube), ma con elementi di stravaganza che la rendono certamente peculiare. Protagonisti assoluti di questa esposizione organizzata presso la Almine Rech Gallery sono il cibo, in linea con la ricerca artistica di Wise, e l’estrema monotonia dell’anno 2020. I cibi presenti in mostra, finemente lavorati dall’artista, come nel caso del Caesar Salad Chandelier, evocano ciò che Wise definisce come un «nulla glorificato»; mentre i dipinti appesi alle pareti riproducono alimenti come burro, aglio e mais – quasi con una sorta di vera e propria ossessione per il cibo –, e volti di amici e conoscenti ricavati da immagini archiviate e inviate all’artista. A proposito di questi ritratti, connotati da un’atmosfera di greve e malinconica attesa, l’artista ci spiega che:

«Il pensiero principale che ho avuto nel creare questo corpus di lavori è stato la dissonanza cognitiva necessaria per la sopravvivenza durante i periodi di crisi. Piangere costantemente non sarebbe di alcuna utilità. Provare indignazione e tristezza è umano, ma è ugualmente nella nostra natura umana arrancare, fingere un sorriso, fare del proprio meglio per tirare avanti».

Chloe Wise, “Caesar Salad Chandelier”, 2021.

Chloe Wise, “Caesar Salad Chandelier”, 2021.

Un progetto particolarmente rappresentativo del periodo storico in cui ci troviamo è The Mind Is a Voice, The Voice Is Blind di Simon Lehner. Qui troviamo connessi diversi elementi della contemporaneità, tra cui l’arte digitale (sempre più al centro del dibattito internazionale anche grazie alla crescente industria degli NFT), la nostalgia (il ritorno all’infanzia e alla gioventù, il ricordo delle lunghe giornate trascorse durante il lockdown ecc.) e l’attenzione all’idea di casa.

Simon Lehner “The Mind Is a Voice The Voice Is Blind”, 2019-ongoing.

Simon Lehner “The Mind Is a Voice The Voice Is Blind”, 2019-ongoing.

Cercando, attraverso le immagini, di ricostruire l’esperienza dolorosa della sua infanzia, segnata da casi di abuso e violenza domestica, in questo progetto Lehner indaga il rapporto cognitivo tra i ricordi e la coscienza. Insieme al rendering della camera da letto (e degli oggetti qui presenti) in cui l’artista ha vissuto durante l’infanzia, ricorre l’immagine animata 3D di un ragazzo, generata attraverso un processo di ricostruzione ottenuto a partire da alcune fotografie di Lehner a dieci anni, fase della sua vita che riconosce come traumatica. Come scrive Mirjam Kooiman su «Foam Magazine»: «Nelle immagini di Lehner c’è movimento, anche se alla fine restano fisse: ogni immagine è una capsula del tempo in loop, che forma una metafora dell’inevitabilità del trauma».

Maria Luigia Gioffrè, “La casa, una grande placenta”, 2021, courtesy the artist.

Maria Luigia Gioffrè, “La casa, una grande placenta”, 2021, courtesy the artist.

Spingendosi ancora più in là del periodo dell’infanzia, la giovane artista italiana Maria Luigia Gioffrè, con la fotografia La casa, una grande placenta (2021), arriva a indagare il momento che precede la nascita. Qui l’artista fa riferimento a quel periodo prenatale della nostra vita sopito nella memoria e a noi inaccessibile. Distesa in posizione fetale su un lenzuolo che dovrebbe rappresentare una sorta di placenta, l’artista sembra catturata in un momento di vita ordinaria, forse un attimo di debolezza o stanchezza, oppure una semplice pausa. Circondata da un campionario di oggetti che rimandano sia all’età adulta che a quella dell’infanzia, la figura umana sembra divisa tra il sacrum della vita e il profanum della giornata. L’opera suggerisce inoltre una riflessione sulla delicatezza e l’intimità del nostro rapporto con lo spazio abitato, con cui dobbiamo imparare a convivere, come se si trattasse di una struttura organica e vivente.

Sula Bermudez Silverman, “Sighs and Leers and Crocodile Tears”, 2021.

Sula Bermudez Silverman, “Sighs and Leers and Crocodile Tears”, 2021.

L’installazione Sighs and Leers and Crocodile Tears (“Sospiri e risate e lacrime di coccodrillo”) di Sula Bermúdez-Silverman, alla Murmurs Gallery di Los Angeles, è costituita da una serie di oggetti dalle atmosfere inquietanti, disposti nello spazio espositivo: casette in vetro illuminate e dall’aspetto sinistro, mani mostruose che sbucano dalla sabbia e dalle pareti, insetti e altre forme di vita non meglio identificate, e immagini perturbanti apposte alle pareti. Il riferimento esplicito è al genere cinematografico horror, con uno sguardo che ammicca soprattutto all’universo zombie, da cui Bermúdez-Silverman è affascinata. Le sculture sono realizzate con zucchero, sale e vetro, prodotti storicamente espropriati e usurpati dal colonialismo. L’installazione tenta infatti di tracciare un parallelismo tra la celebre figura dello zombie presente nel cinema statunitense e l’esperienza viscerale di vivere nelle mostruosità del capitalismo, per indagare le modalità attraverso le quali si scrive la storia e la si rende visibile.

Anche lui concentrato sulla dimensione della domesticità, l’artista Jan Kostohryz raffigura nei suoi dipinti scene di vita ordinaria, a tratti persino banale, che tuttavia rivelano una forte e intensa pregnanza di significati. Nelle sue scene narrative vengono ritratti i giovani della sua generazione, intenti a leggere, cenare, farsi il bagno, ripresi in situazioni di svago. Un elemento che torna spesso nei suoi quadri è il letto, concepito non solo come luogo per conciliare il sonno o esercitare la sensualità, ma anche come spazio per la contemplazione, il sogno, il lavoro, il relax ecc. Si tratta, in sintesi, di una documentazione pittorica soggettiva, leggera, quotidiana e mai forzata della sua generazione, raffigurata durante momenti particolari, dolci, sfuggenti.

Jan Kostohryz, “Postel”, 2020.

Jan Kostohryz, “Postel”, 2020.

Oliviero Biagetti, “La resa del millepiedi”, 2020, fot. Tiziano Ercoli, mostra “Lebenswelt”.

Oliviero Biagetti, “La resa del millepiedi”, 2020, fot. Tiziano Ercoli, mostra “Lebenswelt”.

Restando sempre entro i confini della pittura, un ultimo esempio che intendo menzionare in questa rassegna è il giovane artista italiano Oliviero Biagetti. Pur essendo dal punto di vista visivo leggera e a tratti perfino ironica, la sua pittura manifesta una scrupolosa attenzione filosofica al concetto di spazio, di superficie, attraversando riferimenti che muovono da Hegel a Žižek, per arrivare fino a Borges. A proposito della sua ricerca spaziale, Biagetti sostiene:

«La pittura e l’immagine […] costituiscono per la mia ricerca delle interfacce dimensionali, spazi di condivisione e di narrazioni parallele con cui palesare, ribaltare e mettere in crisi delle informazioni per costruire possibili narrazioni alternative».

Una riflessione sulla sfera della domesticità viene svolta dall’artista all’interno del progetto Apologie di un Bilocale, in cui tenta di mettere in discussione i concetti di spazio e di abitazione. Attraverso questo lavoro, l’artista unisce due tendenze frequenti nell’arte contemporanea più recente, di cui ho parlato altrove. Sempre Biagetti:

«È un progetto ambientato all’interno di un appartamento collocato altrove: nessun indizio relativo alla sua presenza fisica, né un luogo né un tempo specifico. Esposti alla mostruosità del possibile come l’ironico dell’imprevedibile, i confini dell’appartamento perdono di definizione lasciando spazio alle inaspettate intrusioni di reali paradossali. Eventi e presenze transitorie che mettono in discussione il concetto di abitazione come quello di alterità: la penombra, il vuoto apparente, che ci separa dall’altro è lo spazio che segna la linea d’ombra tra ciò che siamo e quello che potremmo essere, dialogare con questo spazio significa impegnarsi in una “conversazione turbolenta” tra noi e i vari mondi possibili».

Philémon Otth, “Breakout”, 2021.

Philémon Otth, “Breakout”, 2021.

Come abbiamo avuto modo di constatare dai numerosi esempi riportati in questa rassegna, che tuttavia non può ritenersi completa né del tutto esaustiva, l’arte contemporanea ha affrontato il concetto di casa e la sua dimensione di domesticità attraverso forme e modalità eterogenee. Questo perché la “casa” rappresenta un’inesauribile moltitudine di riferimenti culturali, sociali e personali, legati alla dimensione psicologica ed emotiva quanto a quella pubblica e politica: «La casa protegge i sogni, protegge il sognatore e ci permette di sognare in pace» (Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 1957).

Era quindi inevitabile che, con la diffusione della pandemia di Covid-19 e le conseguenti politiche di lockdown, la casa divenisse protagonista assoluta nelle vite dei cittadini e facesse pertanto sentire la sua presenza anche nella più recente produzione artistica internazionale, contribuendo così ad allargare l’immaginario già piuttosto ricco sulla dimensione dell’abitare. Interessante sarà capire come, tra qualche anno, questa produzione sarà recepita e verso quali possibili sviluppi andrà incontro il concetto di casa nell’arte contemporanea.

More on:

Magazine & Editions

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Sparire dentro un pixel

Pratiche di in-visibilità a partire da “How not to be seen: a fucking didactic educational.mov file”

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Spettacolarizzazione del conflitto

Strategie di coping nell’epoca della necropolitica

Editions

Printed edition

Assedio e mobilità come modi per stare al mondo: le prime ricerche di KABUL in edizione limitata.

Editions

Utopia on now. Dalle avanguardie artistiche all'utopia del fallimento

Excursus teorico dalla definizione di utopia classica al suo fallimento e alla sua ridefinizione

More on:

Digital Library & Projects

Digital Library

Imitazione di un Sogno

Esplorazioni filosofiche e sensoriali tra sogno e realtà.

Digital Library

Ne Quid Nimis. Sull’opera di Walter Swennen

Prefazione di Luca Bertolo.

Projects

Le forme pop della didascalia

L’uso della didascalia nel contesto museale e la descrizione dell’immagine nell'epoca della cultura visiva: una riflessione scaturita dal secondo appuntamento di Q-RATED (Quadriennale di Roma).

Projects

Sconfiggere il populismo sovranista con il linguaggio esoterico dell’arte contemporanea e la collaborazione dei musei

Quali sono i diversi approcci adottati da curatori e direttori di musei per condurre un workshop nella propria istituzione? Una riflessione scaturita da Q-RATED, il programma di workshop organizzato da Quadriennale di Roma.

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Dobrosława Nowak è scrittrice, ricercatrice, artista e curatrice. Laureata in Fotografia (2013) all'Università dell'Arte di Poznań (Polonia) e in Psicologia (2015) all'Università di Adam Mickiewicz a Poznań. Nel 2018 ha frequentato il corso "Ultime Tendenze nelle Arti Visive" all'Accademia di Belle Arti di Brera. Scrive d'arte per varie riviste in inglese, italiano, polacco e francese. Nata in Polonia, vive e lavora a Milano.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.