Abraham Ortelius, “Map of Utopia”, 1595 – 1956 (ca).

Abraham Ortelius, “Map of Utopia”, 1595 – 1956 (ca).

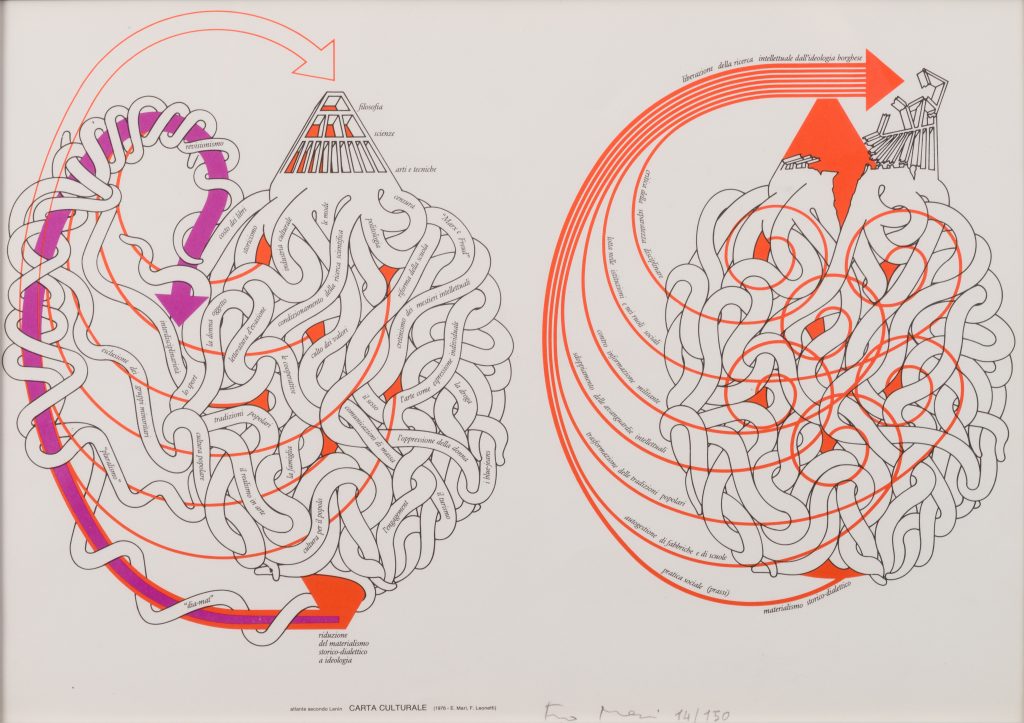

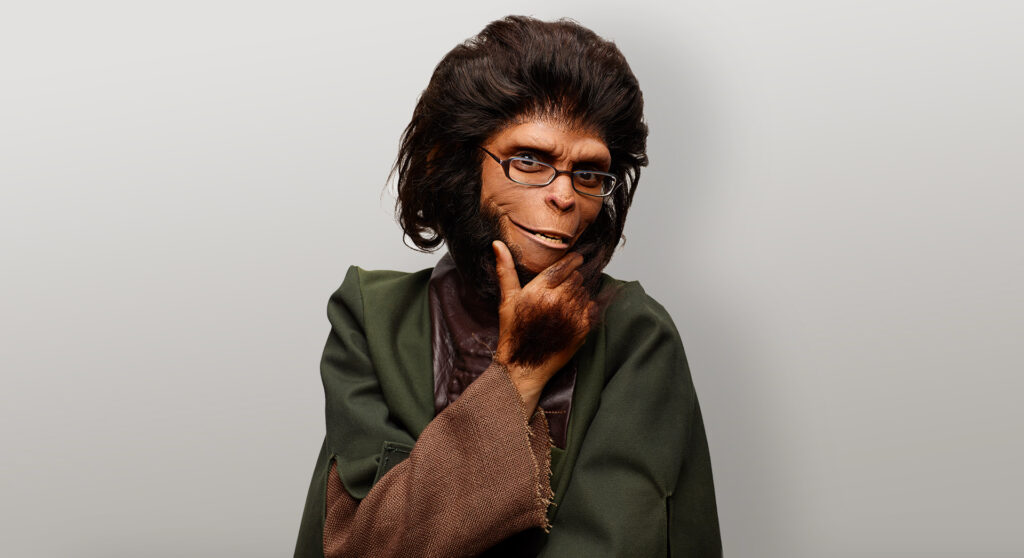

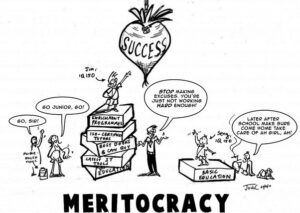

Questa è una rappresentazione

La realtà umana è socialmente costruita ed è, allo stesso tempo, una caratteristica di quei fenomeni che noi riconosciamo come indipendenti dalla nostra volontà. Per Serge Moscovici, l’essere umano percepisce il mondo quale esso è, e tutte le sue idee, percezioni e attribuzioni sono risposte a stimoli ambientali.11Cf. Serge Moscovici, Le rappresentazioni sociali, il Mulino, Bologna, 2005, p. 8.

In ognuno di questi casi intervengono delle rappresentazioni che guidano l’essere umano verso ciò che è visibile e verso ciò a cui deve rispondere, oppure collegano l’apparenza con la realtà, oppure ancora definiscono questa realtà. Per quanto riguarda la realtà, però, queste rappresentazioni sono tutto ciò di cui le persone dispongono, sono ciò cui è adattato il loro sistema percettivo, così come quello cognitivo.

In realtà, l’essere umano sperimenta e percepisce solo un mondo in cui, da un lato, ha familiarità con cose fatte da altri esseri umani e, dall’altro, con surrogati di stimoli naturali di cui non vedrà mai l’originale, come le particelle e i geni.22Soprattutto quando una persona o un oggetto non si conformano precisamente al modello, li forziamo ad assumere una data forma, a entrare in una data categoria, anzi a divenire identici ad altri anche a rischio di non capirli né decodificarli.

Le persone, quindi, si trovano spesso in situazioni in cui hanno bisogno di un segno di qualche tipo che le aiuti a distinguere una rappresentazione da un’altra, oppure una rappresentazione da ciò che rappresenta; vale a dire di un segno che dica: «Questa è una rappresentazione», oppure «Questa non è una rappresentazione».

le rappresentazioni sono imposte

Le rappresentazioni sociali svolgono due funzioni. Da un lato, convenzionalizzano gli oggetti, le persone e gli eventi che si incontrano nella propria vita, attribuendo loro una forma precisa, assegnandoli a una determinata categoria e definendoli progressivamente come modelli di un certo tipo. Dall’altro sono prescrittive: si impongono agli esseri umani con una forza irresistibile, che deriva dalla combinazione tra una struttura preesistente – presente ancor prima che l’essere umano inizi a pensare – e una tradizione che stabilisce ciò che egli debba pensare.33Cf. Moscovici, cit., pp. 10-11.

È facile comprendere, dunque, perché le rappresentazioni che le persone hanno di qualcosa non siano direttamente connesse al modo in cui pensano: è piuttosto ciò che pensano a dipendere da tali rappresentazioni. In altre parole, le rappresentazioni sono imposte, trasmesse e si consolidano nel tempo, costituendo il risultato del susseguirsi delle diverse generazioni. Il peculiare potere e la chiarezza delle rappresentazioni sociali derivano dal loro successo nel controllare la realtà di oggi attraverso la mediazione della realtà di ieri, e dalla continuità che tale successo implica.

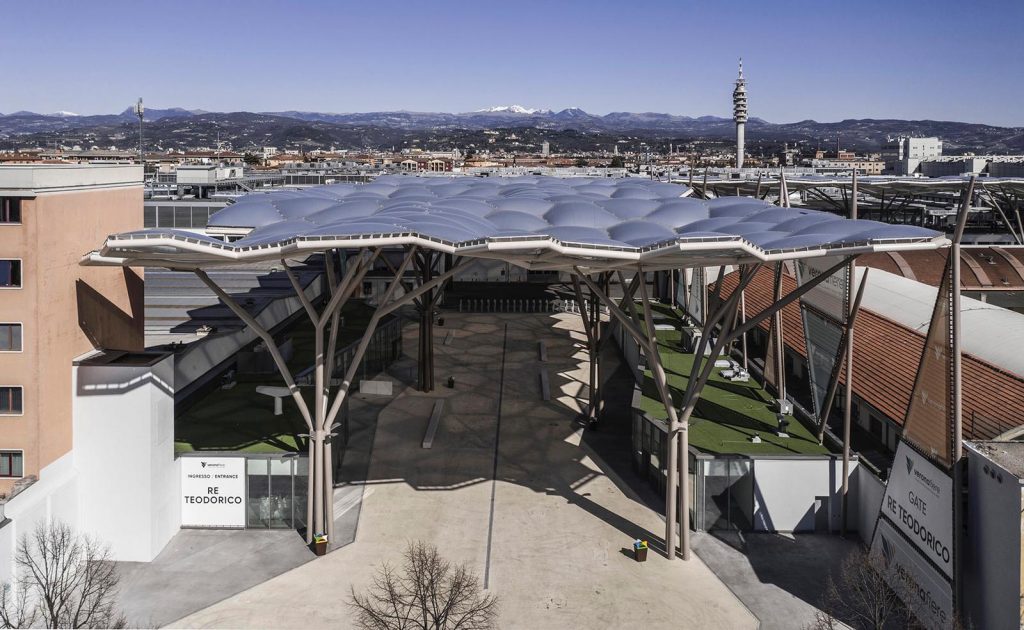

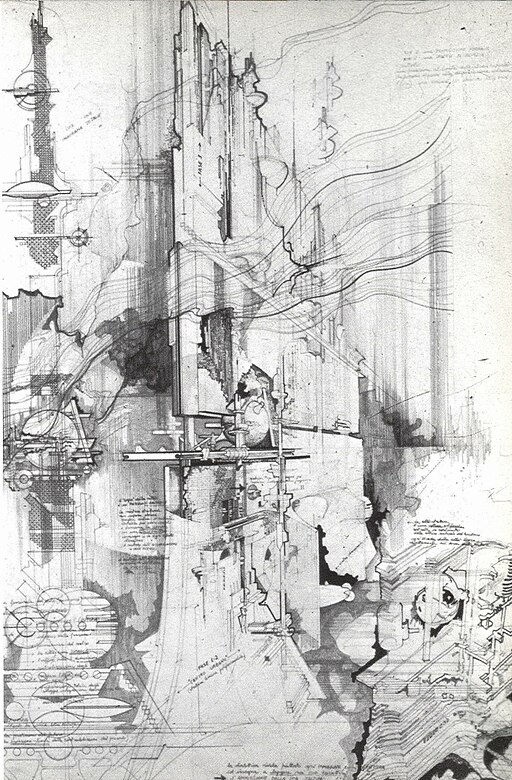

Donatella Mazzoleni e Aldo Loris Rossi, “Città Struttura”, 1970.

Donatella Mazzoleni e Aldo Loris Rossi, “Città Struttura”, 1970.

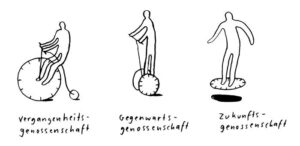

Istituzionalizzazione e Consuetudinarietà

Tutta l’attività umana è soggetta alla consuetudinarietà: ogni azione che venga ripetuta frequentemente viene cristallizzata secondo uno schema fisso. Queste azioni abitualizzate comportano l’enorme vantaggio psicologico di ridurre il carico decisionale dell’essere umano ed eliminano la necessità di ridefinire da zero ogni situazione, volta per volta.44Cf. Peter L. Berger e Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969, p. 76.

L’abitualizzazione libera le persone del fardello di scegliere fra tutte le decisioni alternative possibili, fornendo uno sfondo stabile all’attività umana.

È altrettanto vero che la costruzione di un ordine culturale e simbolico nasce dalla necessità diretta di compensazione, dal bisogno di fornire alla vita umana quelle strutture stabili che biologicamente le mancano. Da ciò si deduce anche che la stabilità della cultura non è mai definitiva, ma intrinsecamente precaria e sottoposta al mutamento. È dallo spesso strato di esperienze comuni e di ricordi che l’essere umano trae le immagini, il linguaggio e i gesti richiesti per vincere l’insolito con le ansie che lo accompagnano. Attraverso i concetti di ancoraggio e di oggettivazione, Serge Moscovici illustra come questi siano modi per manipolare la memoria. Il primo la mantiene in moto; dal momento che questo processo è autodiretto, esso immette e toglie continuamente oggetti, persone ed eventi che classifica in base al tipo e che etichetta con un nome. Il secondo processo, essendo più o meno eterodiretto, trae da essa concetti e immagini per mescolarli e riprodurli nel mondo esterno, per decifrare attraverso ciò che è già noto le cose che bisogna conoscere.

Peter L. Berger e Thomas Luckmann affermano che dal punto di vista empirico, l’abitualizzazione dell’attività umana coincide con l’istituzionalizzazione di quest’ultima. Le istituzioni, liberando gli esseri umani dalla necessità di dover decidere su tutto e di ridefinire sempre daccapo ogni situazione, funzionano come uno sfondo di stabilità e di prevedibilità. È impossibile avere una comprensione adeguata delle istituzioni senza una comprensione del processo storico in cui sono state prodotte.55Ivi, p. 78.

Le istituzioni, inoltre, per il solo fatto di esistere, controllano la condotta umana fissandole in modelli prestabiliti, che la incanalano in una direzione anziché in un’altra delle molte che sarebbero teoricamente possibili. L’io dell’essere umano, dunque, è in questa accezione un’entità riflessa che riecheggia gli atteggiamenti delle altre persone nei suoi confronti. Questo non è un processo meccanico, ma comporta una dialettica tra l’identificazione da parte degli altri esseri umani e l’auto-identificazione, tra identità oggettivamente assegnata e quella soggettivamente fatta propria.

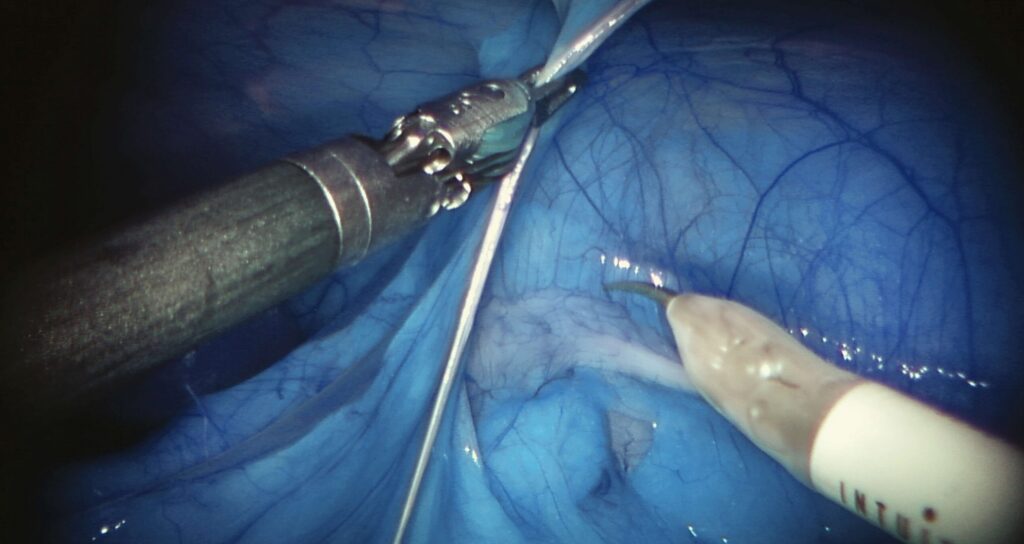

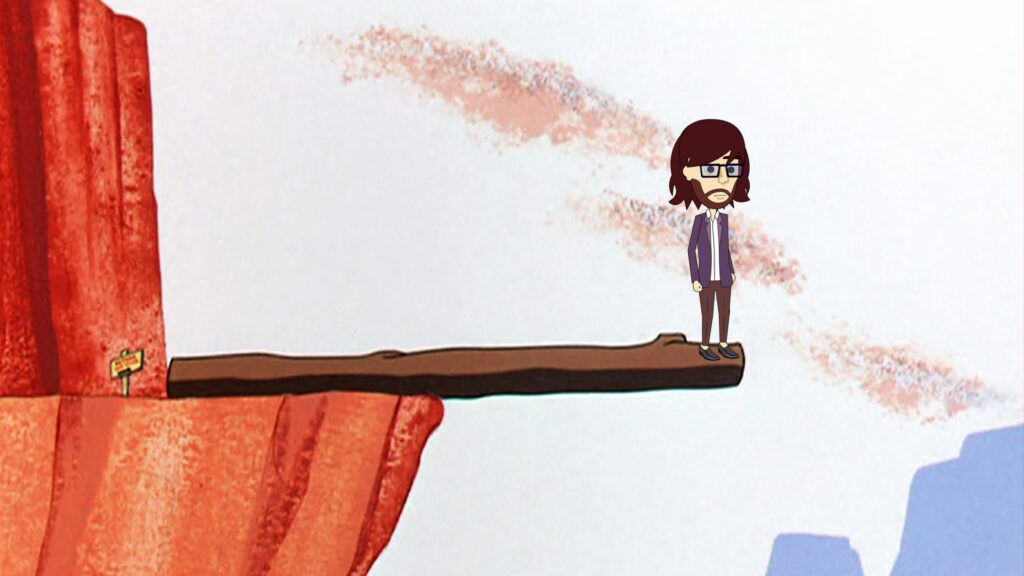

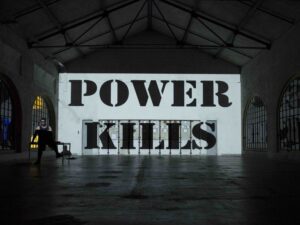

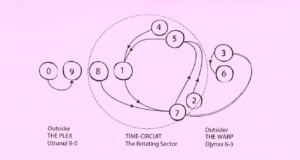

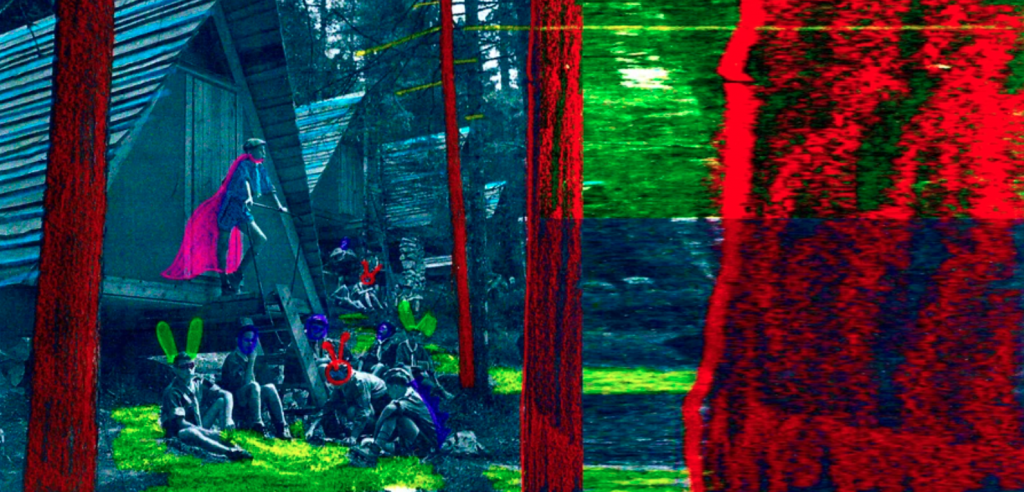

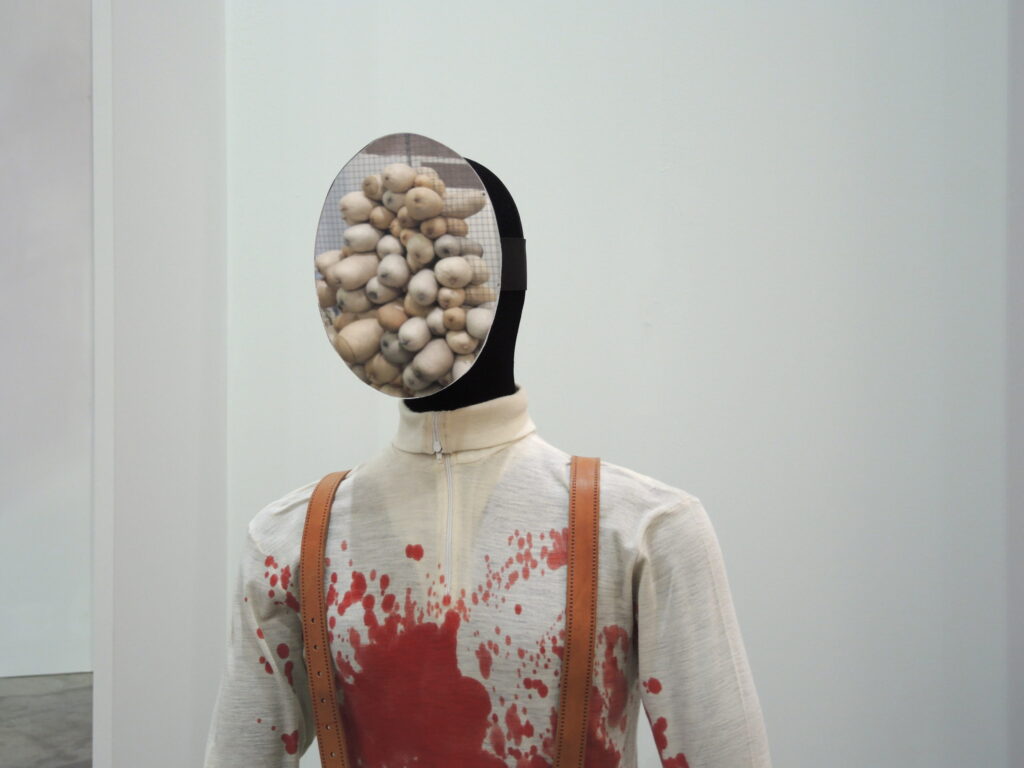

Giacomo Braschi, “Decisioni”, 2018.

Giacomo Braschi, “Decisioni”, 2018.

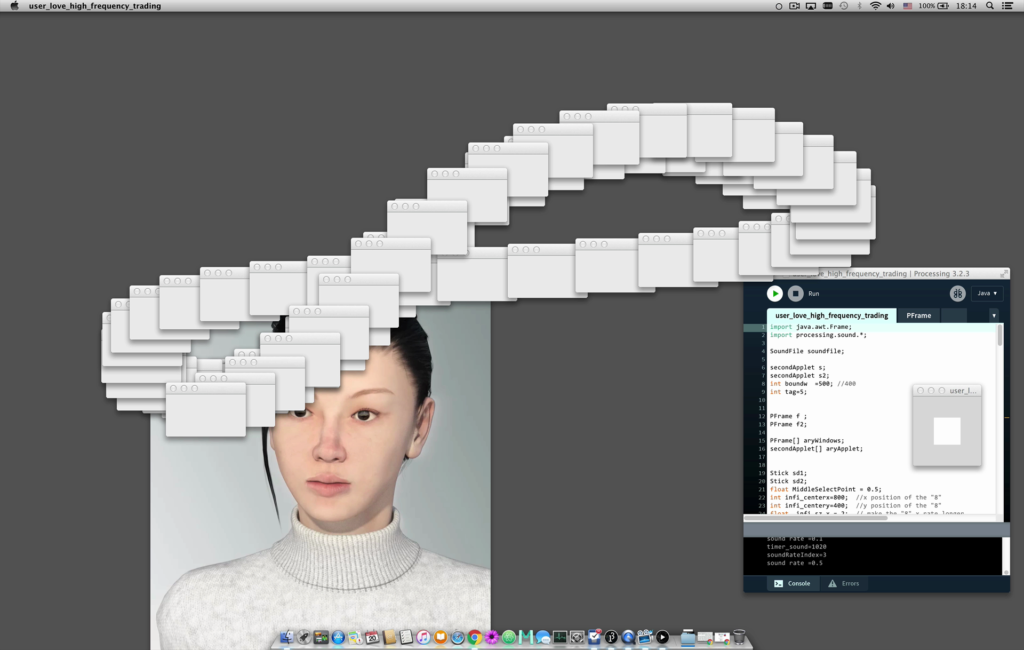

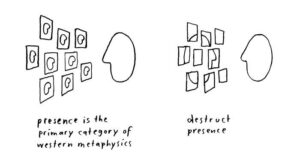

Viaggio nell’universo simbolico

Secondo George Herbert Mead, l’intera società storica e l’intera biografia dell’essere umano sono viste come avvenimenti che si svolgono all’interno di un universo simbolico. Questo universo trascende la realtà della vita quotidiana e integra in una totalità significativa diverse realtà e segmenti istituzionali. Esso svolge una funzione protettiva rispetto a tutte quelle situazioni marginali che continuamente minacciano l’esistenza umana rivelando la precarietà di ogni struttura sociale. L’universo simbolico è pensato come la matrice di tutti i significati socialmente oggettivati e soggettivamente reali. Tuttavia, la sua capacità di dare un significato oltrepassa di gran lunga la sfera della vita sociale, per cui ogni persona può collocarsi entro di esso anche nelle sue esperienze più solitarie.

H. Mead analizzò la società, o quello che lui definì un mondo sociale dell’universo, rilevando che l’essere umano è in grado di plasmare elementi nuovi grazie al potere dei simboli.66Cf. George H. Mead, Mente, sé e società, Giunti – Barbera, Firenze, 2010.

In quello che può essere definito un rapporto dialettico, gli esseri umani costruiscono la società nello stesso modo in cui sono da essa costruiti. Il punto di incontro tra la singola persona e la società è rappresentato dal ruolo, definibile come insieme di modelli di comportamento organizzati in vista dell’assolvimento di specifiche funzioni sociali. Nel saggio La percezione della realtà, William James si domanda cosa sia reale e sostiene che esistono diversi mondi che la nostra attenzione e il nostro interesse possono rendere reali; esistono cioè diversi sotto-universi, in ognuno dei quali un oggetto di un determinato tipo può avere il suo proprio essere: esistono così il mondo dei sensi, il mondo delle verità filosofiche astratte, il mondo del mito, eccetera. In altre parole, James avanza la possibilità che vi siano «diversi ordini di realtà», ognuno dei quali ha il suo separato e specifico stile di esistenza e ogni mondo, nel momento in cui gli si presta attenzione, è reale a suo modo, solo che questa realtà decade insieme all’attenzione prestatagli.77William James, La percezione della realtà, in “Principi di psicologia”, Principato Editore, Messina, 1965.

Sul palcoscenico del reale

Erving Goffman, partendo dal saggio di James, sostiene che, per poter capire cosa sia reale, è necessario isolare un numero finito e ricorrente di contesti di comprensione, che lui chiama chiama “frames”.88Cf. Erving Goffman, Frame Analysis, Armando, Roma, 2001.

Questi frames hanno il compito di incorniciare le varie situazioni dando loro un senso. Goffman procede nella sua analisi esaminando i differenti modi in cui l’esperienza del mondo arriva sino a noi e, allo stesso tempo, le diverse maniere in cui il mondo sembra “tenersi insieme”, analizzando anche i modi in cui questo si sgretola, o può essere fatto cadere a pezzi. Molto spesso la correlazione tra persona e ruolo, tra essere e fare, dietro la quale sembrerebbe trasparire la nostra soggettività più autentica, è in realtà imposta e regolata socialmente. Ciò che permette alla società di funzionare non è tanto un consenso di fondo su valori e norme chiaramente articolate, ma un accordo morale e cognitivo implicito sull’apparenza della realtà sociale, che sta prima e al di là delle ovvie manipolazioni strategiche di cui è intessuta l’interazione.99Cf. Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. XVII-XXIII.

In La vita quotidiana come rappresentazione, Erving Goffman analizza, attraverso la metafora del teatro, la complessa trama di relazioni sociali presenti nella vita quotidiana. Il suo modello interpretativo principale può essere ricondotto al tema di base secondo cui il comportamento dell’essere umano viene interpretato come un costante sforzo per adeguare i propri progetti individuali a un copione drammaturgico implicito che il contesto sociale propone come particolarmente efficace e forse necessario per la sopravvivenza o per il successo delle strategie individuali. La vita quotidiana può venire indagata allora come una performance teatrale, messa in scena tutti i giorni, in cui un personaggio non può fare a meno di interpretare una parte, all’interno di un canovaccio culturale.

In una società in cui mondi divergenti sono disponibili a tutti su una base di mercato, le persone sono portate a recitare diversi ruoli. Con l’aumento della consapevolezza generale della relatività di tutti i mondi, incluso il proprio che viene percepito soggettivamente come «un mondo» piuttosto che come «il mondo», ne deriva che la propria condotta istituzionale può essere vista come un ruolo da cui ci si può staccare e che si può recitare controllandolo e manipolandolo.

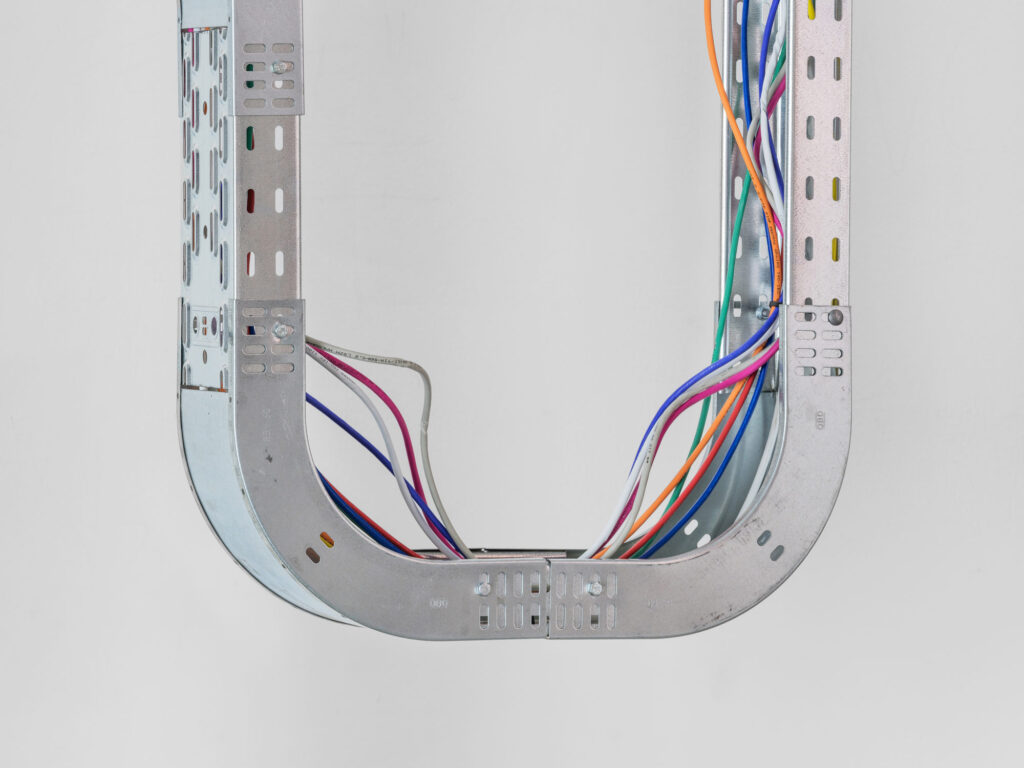

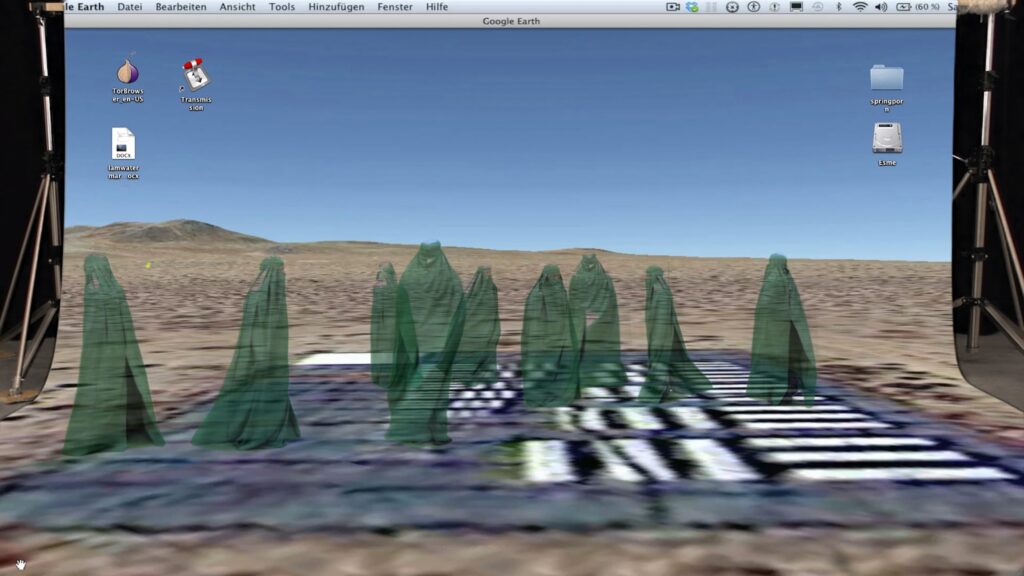

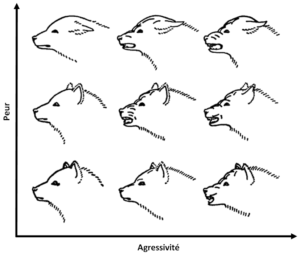

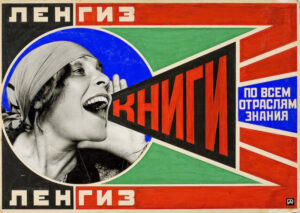

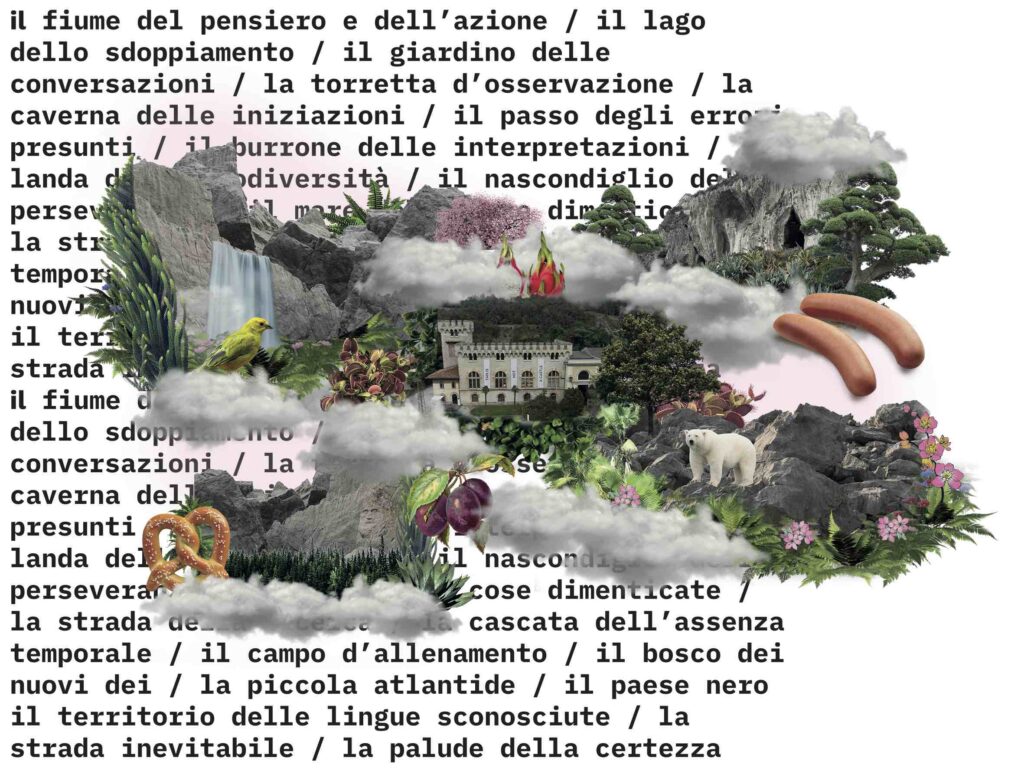

Giacomo Braschi, “Somewhere”, 2023.

Giacomo Braschi, “Somewhere”, 2023.

Vuoto/Pieno

L’analisi della costruzione sociale della realtà, delle dinamiche identitarie e dell’universo simbolico ci mostra che l’essere umano non è mai completamente intrappolato nelle sue circostanze. Anzi, secondo Bloch, il desiderio di evasione e l’escapismo non sono semplicemente segni di rifiuto della realtà attuale, ma espressione di una speranza intrinseca di cambiamento.

L’autoestraniazione rappresenta il punto di partenza individuale, il momento della presa di coscienza soggettiva, della volontà di rinnovamento e di conversione radicale dell’essere umano; tutto ciò è assolutamente indispensabile per lo sviluppo delle stesse capacità di socializzazione, convivenza e relazione con le altre persone. Dal disagio vissuto inizia la ricerca di un’identità intravista e promessa. Ciò verso cui la persona tende è un novuum, una forma sempre più appagante e riuscita di sé. Per Bloch, l’essere umano sogna “a occhi aperti”, e il vantaggio di questi sogni è che questi sono in suo potere.“…Per Bloch, l’essere umano sogna “a occhi aperti”, e il vantaggio di questi sogni è che questi sono in suo potere.” In questo modo «L’Io parte per un viaggio tra le nuvole, e lo arresta quando vuole».

Per spiegare meglio questo concetto, Bloch opera una distinzione tra sogni notturni e sogni a occhi aperti. Nei sogni notturni, i desideri sono antichi e nascosti, mentre nei sogni a occhi aperti, i desideri sono creativi e proiettano il futuro. Questo senso di possibilità nasce dalla realtà e si oppone all’ovvietà, all’abitudine e alla pigrizia che caratterizzano la vita borghese. In altre parole, i sogni a occhi aperti ci spingono a immaginare qualcosa di diverso e a non accontentarci della routine quotidiana.1010Ernst Bloch, Il principio speranza. Vol. 1: Sogni ad occhi aperti, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019.

Pensarsi in situazioni migliori è una cosa che all’inizio accade solo interiormente. Che si possa veleggiare verso sogni a occhi aperti rende manifesto il grande posto che ha nell’essere umano la vita ancora aperta, ancora incerta. Per l’essere umano, ogni sogno resta tale fino a quando non si è ancora del tutto realizzato. Nel frattempo, continua a tenere la porta aperta e, quando questa sembra aprirsi verso situazioni favorevoli, entra in gioco la speranza. È ciò che Bloch chiama una docta spes, una speranza ragionata e pensante che ci costringe a confrontarci continuamente con lo spettro del “wishful thinking”.1111Ernst Bloch, Il principio speranza. Vol. 3: Immagini di desiderio, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019.

La realtà attuale non soddisfa mai completamente

Bloch definisce tutto ciò che ancora manca con il termine “Non”. Il Non è mancanza di qualcosa e allo stesso tempo fuga da questa mancanza, così è impulso verso ciò che manca. All’inizio ciò che manca è percepito come assenza, un «solido nulla» che rivela nella vita dell’essere umano che qualcosa è rimasto cavo. Ma la speranza cerca di trovare un riempimento proprio a un simile vacuum. Il Non, infatti, è naturalmente un vuoto, ma allo stesso tempo è l’impulso a uscirne. La realtà attuale non soddisfa mai completamente l’essere umano, che tende costantemente verso una realtà futura migliore. Nessun sogno può restare fermo, e quel che va fuggito o cercato, prima o poi, si presenta nel pensiero in modi diversi.“…Nessun sogno può restare fermo, e quel che va fuggito o cercato, prima o poi, si presenta nel pensiero in modi diversi.” Ieri come oggi, l’utile essere borghese che percepisce come una barriera ciò che è inadeguato e abitudinario, lo si vuole piccolo, particolarmente modesto, artificialmente privo di faccia e del tutto scolorito. In tal misura, perfino il più privato e ignaro wishful thinking è da preferirsi all’inconsapevole marciare in fila perché può essere informato e capace di coscienza rivoluzionaria. È utile specificare che il non-ancora è il contenuto utopico e la fine verso cui si dirigono le azioni degli esseri umani. Il progresso sociale pretende che pregiudizi, falsa coscienza, superstizioni, vengano gettati via, restino indietro, ma proprio per questo non pretende mai «che i sogni in avanti restino indietro».

L’escapismo di Bloch, dunque, non si riduce a una mera fuga, ma rappresenta una forma di resistenza che si sviluppa all’interno delle tensioni tra l’individuo e la costruzione sociale della realtà, aprendo la strada a una trasformazione utopica del presente. L’anticipazione del futuro e il non-ancora vengono superati con la speranza che qualcosa di migliore si realizzi. Il futuro, quindi, è già reale come possibilità. La speranza futura di un mondo diverso trasforma il mondo in cui viviamo in una possibile nuova realtà, anche se quest’ultima non è mai completa e non è mai finita. La realtà completa, infatti, non può essere quella della distruzione, dell’iniquità, della violenza tra esseri umani e tra esseri umani e natura. “…La realtà completa, infatti, non può essere quella della distruzione, dell’iniquità, della violenza tra esseri umani e tra esseri umani e natura. “Così come la realtà completa non può essere quella dello sfruttamento e del mondo mercificato in cui tutto è merce. Poiché potenzialmente esiste un mondo di libertà e di emancipazione, il non-ancora trasforma l’essere che è in una prospettiva di società libera e liberata. Il Principio Speranza è inteso, dunque, come tensione concreta e propria dell’essere umano verso il futuro migliore possibile.

More on Magazine & Editions

Magazine , PLANARIA - Part II

Jatiwangi art Factory: una famiglia in senso cosmico

La prospettiva familiare come strategia per immaginare, dialogare e “vivere bene”.

Magazine , PLANARIA - Part II

Su ciò che ci lega al mondo

Filosofia dell’entanglement.

Editions

Earthbound. Superare l’Antropocene – 2° Edizione

Come sfidare l'Antropocene? Cosa s'intende con Maschiocene? Che ruolo hanno gli studi di genere nella discussione?

Editions

Hypernature. Tecnoetica e tecnoutopie dal presente

Dinosauri riportati in vita, nanorobot in grado di ripristinare interi ecosistemi, esseri umani geneticamente potenziati. Ma anche intelligenze artificiali ispirate alle piante, sofisticati sistemi...

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Il tempo delle meduse

Arte contemporanea ed emergenza sanitaria globale: un testo dell’équipe curatoriale del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Digital Library

Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene

In occasione dell’evento “Creare Legami” a cura di Marianna Vecellio e organizzato presso il Castello di Rivoli, KABUL magazine traduce un altro testo fondamentale dell’autrice della teoria del cyborg.

Projects

Earthbound. Ecologie di genere – Il video

Il video del talk "Earthbound. Ecologie di genere" in collaborazione con TCC e Careof

Projects

Earthbound. Ecologie di genere

KABUL ft. Carof & TCC

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Luciana Assogna si laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, con indirizzo Media Education presso l’Università di Chieti. Prosegue gli studi in Scienze Pedagogiche con la tesi “Mito, società, stigma. Da Barthes a Goffman”. Dopo una parentesi come progettista della formazione, dal 2021 lavora a Cesena come docente di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. Nel 2023 diventa docente tutor e nel 2024 si abilita all’insegnamento per la Classe di Concorso di Filosofia e Scienze Umane, convinta che la scuola sia uno degli spazi principali dove i miti si possono smontare e analizzare insieme.

Ernst Bloch, Il principio speranza. Vol. 1: Sogni ad occhi aperti, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019.

Ernst Bloch, Il principio speranza. Vol. 3: Immagini di desiderio, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019.

Erving Goffman, Frame Analysis, Armando, Roma, 2001.

Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 2012. George Herbert Mead, Mente sé e società, Giunti – Barbera, Firenze, 2010.

Peter Ludwig Berger, Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1966.

Serge Moscovici, Le rappresentazioni sociali, Il Mulino, Bologna, 2005.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.